Culture / Quand deux romanciers nous confrontent aux mystères de la religion

Avec les même formidable culot, et malgré ce qui différencie, voire oppose, leurs visions respectives des tenants et aboutissants de la saga judéo-chrétienne, Metin Arditi, dans «Le bâtard de Nazareth» et Romain Debluë, avec «La Chasse au cerf», proposent chacun leur interprétation de la vie et des enseignements de Jésus et des deux mille ans de débats, conflits, bienfaits spirituels et autres méfaits temporels liés à la supposée révélation et à ses avatars historico-théologiques ou philosophico-littéraires.

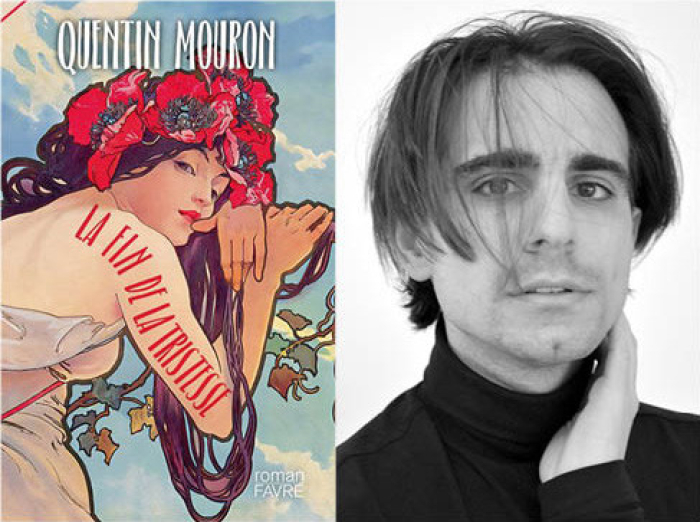

Au premier regard l’on pourrait dire que nous avons là, sur la même ligne de départ éditorial, un vieux sage et un jeune fou. D’un côté, le bientôt octogénaire Arditi de grande expérience, Turc et juif séfarade d’origine mais établi en Suisse depuis sa jeunesse et qui a tout réussi en apparence (belles études scientifiques puis commerciales et, fortune faite, non moins brillante carrière littéraire dans la foulée, par ailleurs mécène et fort engagé dans les entreprises de bonne volonté), et de l’autre celui qui pourrait être son petit-fils pour l’âge, né en milieu littéraire romand (deux écrivains déjà dans la tribu Debluë) et tout en promesses personnelles, docteur en philo à moins de trente ans et signant aujourd’hui un véritable monstre d’intelligence et de porosité sensible de plus de 1'000 pages.

Plusieurs Christs, mais un seul Jésus

Le bâtard de Nazareth, selon Metin Arditi, est en somme le fruit de l’arbre juif, qui résume le message de Jésus au fameux «aime ton prochain comme toi-même», en lui ajoutant «ton lointain», comme il est prescrit dans le Lévitique, troisième des cinq livres de la Torah.

Aimer son prochain ne va pas toujours de soi, mais aimer son «lointain» est beaucoup plus difficile encore, et les docteurs de la loi en sont le meilleur exemple, qui prônent l’exclusion des enfants mamzer, comme ils appellent les bâtards, la lapidation des femmes adultères ou prostituées, stigmatisent aussi les lépreux menaçant d’affaiblir la vigueur de la tribu d’Israël autant que les miséreux de tout acabit. Sous prétexte que le Temple, symbole de la nation reconstruite au dam des païens, doit être préservé des impurs, son parvis en sera nettoyé sans inclure d'éventuels coquins marchands, et c’est ainsi que les parents de Jésus et celui-ci en seront chassés.

A préciser alors que le Jésus de Metin Arditi est lui-même mamzer, bâtard né de la relation forcée de Marie l’innocente et d’un soldat romain, ensuite adopté avec sa mère par le sage Joseph déjà père de plusieurs enfants et qui l’instruira dans l’observance fidèle des lois juives.

L’on imagine alors les convulsions scandalisées des gardiens du temple chrétien: comment ce Juif de Metin ose-t-il? Jésus rejeton d’une fille-mère! Et ce n’est qu’un début, car ce Jésus n’aura rien du suave Seigneur à dégaine de hippie de certaine imagerie mais sera révolté, violent même et bien décidé à exclure l’exclusion, non sans aimer en sa tendre chair sa chère Marie de Magdala, et le pompon sera l’apparition d’un Judas tout différent du présumé traître déicide que Dante place au tréfonds de son Enfer, dont Arditi fait, avant l'apôtre Paul, le premier initiateur virtuel de la secte future à laquelle Jésus préfère à vrai dire la fidélité (promise à Joseph) à la loi juive d’amour bafouée par les rabbins et autres grands prêtres du Sanhédrin…

Le Judas de Metin Arditi est différent du Judas du grand écrivain israélien Amos Oz ou du protagoniste de L’Evangile selon Judas de Maurice Chappaz, de même que le Jésus du Bâtard de Nazareth est différent de celui du Nobel de littérature J.M. Coetzee, du Christ de Pascal ou du Jésus d’Ernest Renan, mais c’est au traducteur de la Bible juif André Chouraqui que j’emprunterai la réflexion selon laquelle, dans la Bible, la voix de Jésus de Nazareth, dit aussi rabbi Yéshoua, est unique…

Un objet littéraire sans pareil

Unique: c’est aussi ce qui distingue l’apparition et la qualité de La Chasse au cerf de Romain Debluë sur la scène littéraire romande, et française et francophone aussi bien, qui pourrait à la rigueur (par ses dimensions symphoniques et sa thématique spirituelle) rappeler les 590 pages de L’Eté des Sept-Dormants de Jacques Mercanton, d’une tournure plus romantique cependant que néo-classique, ou plus explicitement, malgré leur inspiration nietzschéenne majeure, les 1'312 pages du chef-d’œuvre de Lucien Rebatet, Les Deux étendards, achoppant lui aussi à un grand débat entre athéisme et croyance entre deux jeunes amis – Michel l’agnostique double de l’auteur, et Régis le catholique intégriste – et la jolie Anne-Marie qu’ils se disputent…

La Chasse au cerf est, selon son auteur, un roman d’apprentissage, à la fois chronique d’une initiation spirituelle et roman d’amours intenses, tant spirituelles que charnelles – à vrai dire plutôt cérébrales et sublimées que sensuellement exprimées.

Romain Debluë pense et écrit un peu comme on le faisait au début du XXème siècle, à l’époque de Léon Bloy ou d’André Suarès dont il a souvent les accents enflammés ou fuligineux, les arrêts péremptoires et la morgue parfois méprisante du Juste. Ses personnages sont dans la vingtaine mais se distinguent absolument des jeunes gens de leur génération, son écriture est truffée de tournures ampoulées et de mots obsolètes alternant parfois avec des vocables d’aujourd’hui, entre autres helvétismes surprenants ou cocasses – il ose écrire le mot méclette –, on est ici dans l’anachronisme complet, tout au moins en apparence, et l’on présume que beaucoup des lectrices et des lecteurs tombant sur les 1'044 pages de ce livre à la fois fascinant et rebutant, en laisseront tomber la lecture, bientôt écrasés sous le monceau de références et de citations aux philosophes Hegel ou Heidegger, aux écrivains Malraux ou Bernanos, aux mystiques Catherine de Sienne, Jean de La Croix, entre tant d’autres, etc.

Le protagoniste, Paul Savioz, probable double littéraire de l’auteur, est un jeune Helvète débarquant à Paris de nos jours pour y faire des études d’histoire après une licence en lettres peu satisfaisante à l’université de Lausanne. On pense en passant au roman de Ramuz Aimé Pache peintre vaudois pour ce qui touche à l’installation parisienne de ce bon fils d'excellents parents montreusiens très féru d'études, au point que la matière de celles-ci déborde bientôt de toutes parts et submerge la part existentielle quotidienne des personnages.

C’est dire que le roman accouche d’un essai et que la plupart des conversations du protagoniste et de ses amis seront des manières de dissertations truffées voire saturées de citations parfois latines et pas toujours traduites – cela constituant l’un des aspects les plus problématiques du livre ou, plus exactement, de sa lecture. Problème aussi: que les personnages de Romain Debluë soient souvent ses porte-paroles de ventriloque volubile, comme dans ce débat quasi comique de jeunes filles pontifiant sur la peinture en multipliant là aussi les citations pédantes…

Dès son arrivée à Paris, rue du Bac, dans le septième arrondissement, Paul Savioz fait la connaissance, sur le même palier où ils habitent, d’un jeune Français de son âge, venu d'Orléans, la dégaine avantageuse du Jeune homme au chapeau rouge du Titien, prénom Justin, étudiant en philosophie agnostique, compagnon d’une tourbillonnante Marion, Parisienne volubile et elle aussi ferrée en philo, charmante illico quoique non moins agaçante au premier déboulé – joli personnage...

A ces deux comparses s’ajouteront quelques autres dans la foulée: un Guillaume catholique non moins qu’original, savant et sympa, spécialiste avéré du Grand Siècle; puis une Françoise illico sublime et poursuivant elle aussi des études peu convenues (notamment sur la mystique de Salvador Dali), ou encore un Russe au prénom de Nicolas passionné par la pensée de Blaise Pascal – cela pour la première partie parisienne du roman, après laquelle le retour au pays de Paul Savioz sera l’occasion d’autres rencontres, notamment d’une Emilie aux états d’âme compliqués, sinon désespérés, plus conformes alors au mal du siècle.

De l'ensemble du roman, l'on peut dire que ses péripéties romanesques sont moins saillantes que ses innombrables dialogues et autres monologues, la société évoquée par Romain Debluë se réduisant en somme à ses quelques personnages juvéniles, auxquels s’ajoute le trio formé par le bourgeois Martial Odier (d’emblée odieux au narrateur, et jugé trop facilement trop vite à notre goût), son épouse diaphane genre Lady Macbeth évanescente, et le seul enfant du roman en la personne du petit Christophe atteint de leucémie et passionnément attaché à son violon. A relever à ce propos: que Romain Debluë, qui connaît la musique, en parle assez merveilleusement.

Mais parler de musique, parler d'art, parler de littérature, parler de poésie, parler de peinture ou de cinéma, parler de philosophie, parler d'amour ou parler de Dieu est une chose, et donner vie à des sentiments, communiquer des émotions, faire vivre des personnages en ronde-bosse est autre chose...

Les pièges du sublime

C'est que, plus encore qu’un récit d’initiation, La Chasse au cerf l’est d’une conversion au catholicisme, dont la fin touche à l’édification explicite, au dam du roman. Il faut quelque 600 pages à Paul Savioz pour que lui soit révélée «la vérité», un peu comme il advint à Paul Claudel rencontrant Dieu derrière une colonne de Notre-Dame, et voici l’hymne qui en résulte: «O l’heure de l’éveil! O l’heure où le matin splendide pénètre dans la vie d’un homme, et fait toute chose nouvelle, et lui surtout! O l’heure où s’évapore le mauvais rêve avec la sale nuit qui l’avait engendré! O l’heure où l’âme altérée s’emplit de lumière, et la boit comme les eaux vives! O l’heure où l’oreille, comme de l’enfant jadis, se tend vers la musique du monde, et vers le chant des choses!»

Sublime envolée, et qui envoie bouler les sceptiques: «Il y a, un peu partout éparpillés, de nombreux désolants crédules de l’idée selon quoi l’âme s’assombrit et s’étrique lorsque pénètre dans elle la foi». Alors que Paul, tout à l’inverse, sent son âme s’évaser comme un arbre immense et devenir l’homme nouveau prêt à poursuivre le chemin du pèlerin sur 444 autres pages…

Et le roman là-dedans? Disons que Dieu y devient son copilote forcé, limitant d’autant la liberté de l'auteur, voire sa crédibilité pour ce qui touche à certains de ses personnages. Par contraste absolu (tout y devient absolu), l’Ennemi y surgit en effet, sous les traits d’un démon caricatural, en la personne de Martial Odier, méchant capitaliste voué au culte de Mammon, père du petit Christophe mais qui s’est dit lui-même ennemi de la musique et se pose en Adversaire démoniaque alors que son enfant chéri vient de mourir à l'hôpital. Et vous croyez, jeune homme, que nous allons gober ça? L’on aura beau citer Bernanos ou Dostoïevski, mais non: ça ne passe pas.

Passe donc l’essai juvénile souvent éblouissant. Passe le poème en prose aux pages étincelantes. Mais quant au mystère de l’incarnation: le roman n’y est pas tout à fait, ou pas encore dans ce fol ouvrage où il y a en somme «trop», comme s'en doute d'ailleurs Paul Savioz lui-même: trop de tout, trop de trop, vraiment too much, mais peut-être pas tout à fait assez de cœur en partage, pas assez de corps et de chair, pas assez d'odeurs, pas assez d’écoute réelle des autres, pas assez d’âme simple pour que vive, vibre et respire le roman…

«Le bâtard de Nazareth», Metin Arditi, Editions Grasset, 192 pages.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@miwy 28.04.2023 | 03h49

«Bravo, merci et félicitations pour le courage que demande la lecture des plus de 1.000 pages de la Chasse au cerf. Dire que certaines mauvaises langues affirment que ce qui ne peut pas être dit sur 250 pages ne mérite pas d'être dit...»