Culture / Deux écrivains algériens qui ne nous parlent que de l’humain

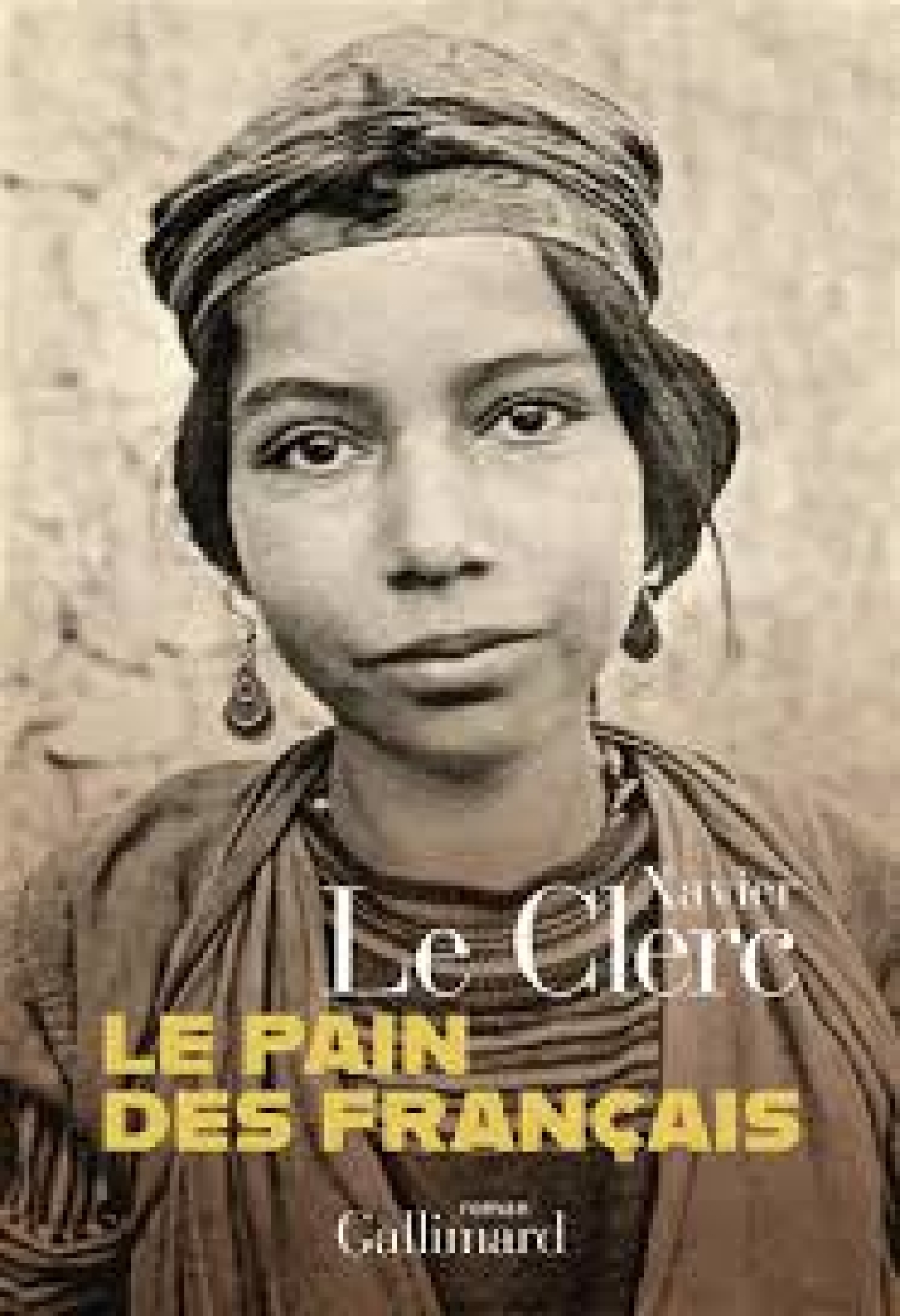

Kamel Daoud, avec «Houris» (Prix Goncourt 2024) et Xavier Le Clerc (alias Hamid Aït-Taleb), dans «Le Pain des Français», participent à la même œuvre de salubre mémoire en sondant le douloureux passé, proche ou plus lointain, de leur pays d’origine. A l’écart des idéologies exacerbées, tous deux se réfèrent, en écrivains-poètes inspirés, à des figures féminines d’innocence, victimes parentes de la violence atroce et du déni, avec le même refus du ressentiment vengeur…

Certains écrivains n’ont peur de rien, vous direz-vous en ouvrant le dernier roman de Kamel Daoud, dont l’exergue tient de l’avertissement officiel, cité par manière de défi «limite» provocateur. Le livre que vous allez lire est, en effet, virtuellement interdit, avant de l’être effectivement en Algérie actuelle. Son contenu devrait valoir, à son auteur, le même sort que connaît actuellement le pair et ami de celui-ci, en la personne de Boualem Sansal, à savoir l’emprisonnement immédiat.

De fait, l’Article 46 de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale algériennes, cité en toutes lettres, rappelle qu’est puni d’emprisonnement de trois ou cinq ans «quiconque, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale» et menace ainsi de «ternir l’image de l’Algérie sur le plan internationale». Or il est étonnant que cette mise en garde, bafouée à l’évidence par les écrits de Boualem Sansal, n’ait pas abouti à l’arrestation de celui-ci depuis des années déjà, et comment expliquer que les houris de Kamel Daoud gambadent encore en liberté hors des frontières algériennes? Et la même conclusion ne s’imposerait-elle pas à la lecture du Pain des Français, de Xavier Le Clerc, dont certaines pages achoppent également à la «tragédie nationale», impliquant non seulement les méfaits de la colonisation mais les séquelles de la guerre fratricide amplement documentés par Kamel Daoud?

De telles questions renvoient, évidemment, à l’absurdité d’une situation relevant d’une dictature que se défend d’être la «République algérienne démocratique et populaire», et le fait est que, loin de déshonorer leur pays «à l’international», Kamel Daoud et Xavier Le Clerc nous rendent ce pays et son histoire plus proches en nous révélant souvent, bouleversants, ses visages humains. Et voici s’approcher Aube, narratrice lucide et poignante de Houris, échappée in extremis à un égorgeur et témoignant pour son propre enfant à venir, et voilà la petite Zohra, décapitée à sept ans et dont le crâne, déposé dans les caves du Musée de l’Homme, à Paris, a tant de choses à nous «raconter» par la voix d’un de ces écrivains qui n’ont peur de rien…

Bien entendu, ceux qui ne pensent qu’à «instrumentaliser» la littérature n’auront eu de cesse de dénigrer Kamel Daoud après avoir applaudi l’arrestation de Boualem Sansal. Ainsi, relayant à fracas la plainte d’une Algérienne ayant subi, pendant la guerre civile, une blessure analogue à celle de la protagoniste du roman, et réclamant des dommages et intérêts à l’auteur qui lui aurait «volé» son histoire, le pouvoir algérien et des avocats ont-ils assigné l’écrivain en justice alors que la vaste chronique-poème de Houris dépasse de très loin les tribulations d’une seule personne pour donner voix aux milliers de victimes et, contre l’accusation d’atteinte à la dignité d’une femme, faire le procès, précisément, de ceux qui traitent les femmes en êtres inférieurs, quitte à les idéaliser post mortem «au paradis»…

«Bougnoules» et autres «pédés»…

Le racisme ordinaire et l’exclusion sous toutes ses formes marquent immédiatement le récit de Xavier Le Clerc, à la fois très personnel et largement ouvert aux heurs et malheurs des siens, dès le premier paragraphe du Pain des Français à valeur de scène primitive vécue par le narrateur, alors petit garçon de six ans, et son père en humble quête de pain chez le boulanger: «Ici, on ne vend pas le pain des Français aux bougnoules! Dix baguettes! Et encore quoi?» éructa le boulanger, les bras croisés derrière sa longue vitrine de pâtisseries. J’avais six ans, et mon père, qui me tenait par la main, en resta sans voix. Le regard vert et incandescent, il serrait sa mâchoire anguleuse. Mon père était aussi tourmenté par son passé que par l’avenir de sa famille nombreuse, pour laquelle il avait tout sacrifié. Lui l’ouvrier si digne qui était toujours vêtu d’un costume noir et d’une cravate ignorait qu’il dégageait l’air déchirant d’un oiseau kabyle en voie d’extinction, une sorte de dodo des montagnes qui avait tour à tour survécu à la famine, à la guerre puis à l‘usine»…

Hamid Aït-Taleb, premier nom de l’auteur du Pain des Français, a déjà parlé de son père Mohand-Saïd dans un livre précédent, Un homme sans titre (Gallimard 2021, Grand prix du roman métis) et c’est en somme pour pallier le silence de son père qu’il est devenu son porte-parole: «Son silence fit du petit garçon que j’étais l’écrivain qui greffera sur les écorchés, toute sa vie, des mots comme de la peau». Or, écorché, le narrateur prénommé Hamid (ce qui signifie «digne de louanges») le sera par son propre frère Larbi, son aîné de deux ans, qui se moquera de ses écrits et de sa voix jugée «efféminée», le traitant de «tapette» et préparant sans s’en douter une autre forme d’exclusion.

«A l’âge de six ans, écrira plus loin l’auteur du Pain des Français, mon sourire cachait la gravité d’un homme de soixante ans, et de l’homme son père il dira: «Mon père, exploité toute sa vie, n’a jamais prononcé un mot de travers sur la France». Sages paroles qui n’empêcheront pas le fils d’entreprendre, non sans recourir à la douce folie de la fiction, une chronique implacable de la colonisation meurtrière aux justifications parfois sidérantes pour les esprits mal informés ou souvent trop candides que nous sommes.

Ainsi lira-t-on sous la plume du libéral Alexis de Toqueville, dans Travail sur l’Algérie, ces mots datant de 1841. «Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l’époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides qu’on nomme razzias et qui ont pour objet de s’emparer des hommes et des troupeaux.»

Quatre ans plus tard, une «incursion rapide» aura abouti à l’anéantissement d’un village dont tous les membres furent décapités, à commencer par une enfant de sept ans dont l’écrivain va faire sa figure inspiratrice, par lui prénommée Zohra, au crâne déposé dans une boîte numérotée, dans les caves du Musée de l’Homme, à Paris, parmi des milliers d’autres boîtes contenant des milliers d’autres crânes − des 18 000 crânes qu’on y trouve, la moitié provient des colonies…

«Le monde d’aujourd’hui sue la haine», écrit Xavier Le Clerc, dont l’implacable inventaire des massacres passés, rejoignant à un moment donné le récit de Kamel Daoud, n’en appelle pas moins à la reconnaissance des hommes de bonne volonté et à la réconciliation, d’Alexandre Dumas fustigeant le racisme à Albert Camus prônant la fraternité, entre autres opposants au colonialisme (de Clémenceau à Louis Guilloux ou Mohammed Dib, entre autres).

Ainsi qu’il le rappelle, la «pacification» a souvent été invoquée pour augmenter l’oppression, et la «réconciliation» à la manière du pouvoir algérien actuel, fondée sur l’oubli obligatoire, n’est qu’une farce. Or «justice n’est pas vengeance», écrivait un jour le fameux chasseur de nazis Simon Wiesenthal, et telle est aussi la conclusion qu’on peut tirer du Pain des Français, dont l’écriture elle-même, enracinée dans l’humain, honore la littérature en beauté.

Camus et autres ange gardiens

De même que la narratrice principale du roman de Kamel Daoud dit s’exprimer en deux langues – la première commune et insuffisante la reliant, difficilement, aux autres, et la seconde modulant sa perception intérieure et s’adressant à l’enfant qu’elle porte –, l’on pourrait dire que l’écrivain lui-même pratique deux «encres », dans la filiation directe d’un Albert Camus chroniqueur-essayiste et romancier, passant de l’exposé analytique des faits contemporains (parlant récemment, dans l’hebdo Le Point, du courage des Palestiniens manifestant contre le Hamas) à la transposition de la réalité par la fiction, l’imagination et l’interprétation «poétique» des faits humains – au sens d’une poésie qui n'enjolive pas mais sonde le tréfonds des mots.

A lire attentivement Houris, vaste roman marquant une considérable avancée du romancier, l’on est saisi, comme en lisant Le Premier homme de Camus, par la puissance évocatrice de l'auteur, jusque dans les moindres détails quotidiens, dans son aperçu de la vie d’Aube en son salon de coiffure Shéhérazade où ces dames se refont une beauté au dam de l’imam voisin vociférant ses malédictions misogynes, puis dans sa quête acharnée la ramenant au lieu de son supplice d’enfance…

La figure, intègre s’il en fut, d’Albert Camus – dont Le Clerc rappelle notamment le reportage (en 1939) consacré à la misère en Kabylie, et le désamour des Algériens pour la France, après 1945, imputable à celle-ci –, est présente chez les deux auteurs présents (on se rappelle que la première notoriété littéraire de Kamel Daoud remonte à son premier roman, Meursault contre-enquête (Actes Sud 2014, Goncourt du premier roman), mais un autre parallèle s’impose entre Houris et Le Pain des Français, lié aux trois anges gardiens que représentent Khadija, la mère adoptive d’Aube, et les deux petites filles – l’une morte et l’autre à naître – cristallisant l’immense tendresse blessée commune à ces deux livres – contre les idéologies mortifères et du côté de la vie…

«Le Pain des Français», Xavier Le Clerc, Editions Gallimard, 133 pages.

«Houris», Kamel Daoud, Editions Gallimard, 411 pages.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire