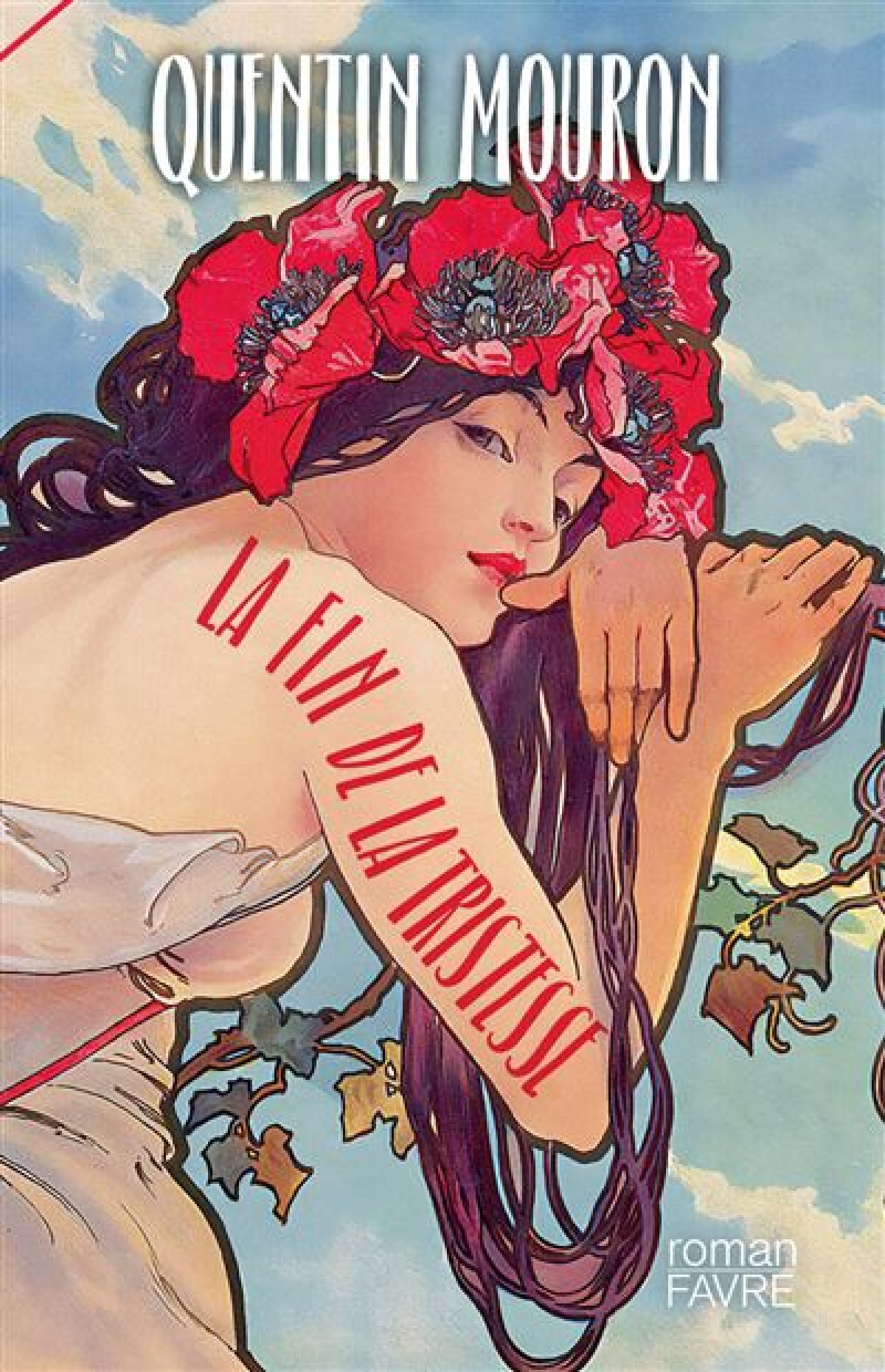

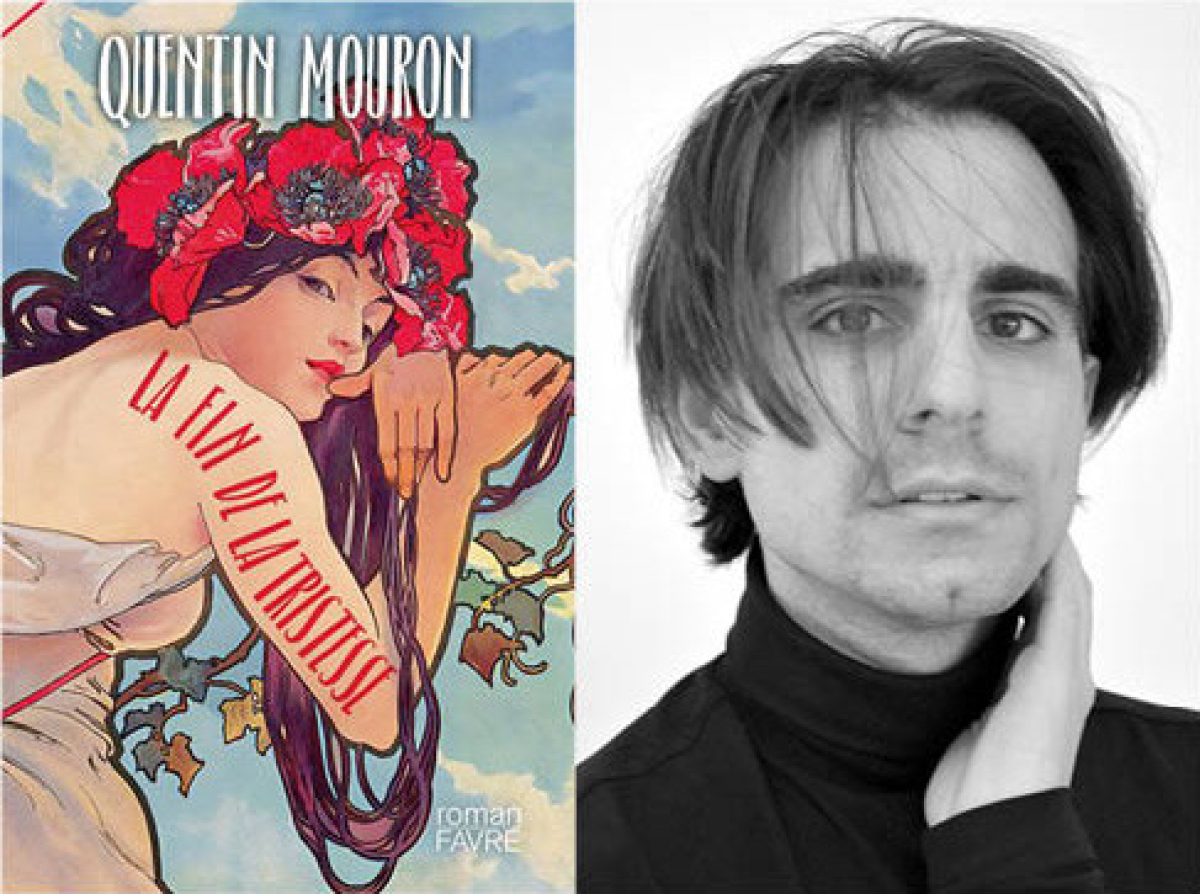

Culture / Quentin Mouron ressaisit le bruit du temps que nous vivons

Avec «La Fin de la tristesse», son onzième opus, le romancier-poète-essayiste en impose par sa formidable absorption des thèmes qui font mal en notre drôle d’époque (amours en vrille, violence sociale et domestique, confrontation des genres exacerbée, racisme latent et dérives fascisantes, méli-mélo des idéologies déconnectées, confusion mondialisée, etc.) et leur incarnation par le truchement de personnages traités en nuances. Les beaux mensonges du romantisme sont à la fête, et la vérité romanesque au rendez-vous de la lucidité, dans la foulée de René Girard et Milan Kundera.

Comment parler du chaos du monde? Ou plus précisément: comment le faire parler? Comment dépasser les «discours sur»? Comment couper court au magma des opinions jetées à la diable entre médias et réseaux? Comment rompre avec l’opposition binaire du politiquement correct et de son contraire? Comment dire le désarroi du nouvel «hospice» occidental? Comment dépasser le langage tribal des générations? Comment réaffirmer le sérieux de la Littérature définie par John Cowper Powys comme le «journal de bord de l’humanité?»

A ces questions sérieuses, et même «grave sérieuses», pour parler comme aujourd’hui, le nouveau roman de Quentin Mouron répond sérieusement mais comme à la volée, on pourrait dire à larges brasses coulées quant au style, où narration verbale et «natation» émotionnelle vont de pair dans une sorte de tresse et de transe dialoguée aussi originales que maîtrisées, les voix des divers personnages restant bien individualisées dans le flux et le fluide choral, jusqu’à ce que l’Auteur en personne la ramène en fin de parcours, lyrique déconstructeur du lyrisme…

Flammes, cendres, fugues et rebonds

Un incendie «par amour» marque le début de La Fin de la tristesse, où l’on voit une femme revenir au lieu d’un amour fou qu’elle a vécu cinq ans plus tôt – un appartement de vacances avec vue sur la mer - et lui bouter le feu pour combler la béance insupportable qu’a laissé en elle cette passion «assassinée» par la disparition de son amant, mais l’exorcisme n’ira pas sans effets collatéraux puisque le feu détruit à la fois le lieu maudit et l’appartement d’en dessus occupé par de paisibles estivants, lesquels deviennent les protagonistes d’un deuxième fil narratif alternant avec les tribulations de la romantique incendiaire au prénom d’Anastasie.

Voici donc Clémence et Gilles, elle originaire d’Afrique et n’aspirant qu’à l’intégration tout en s’adonnant à la peinture paysagère, et lui crâne Français du genre conservateur non aligné dont les foucades verbales, romantiques elles aussi, vont de pair avec un bon sens de vieille souche bourgeoise et une aversion viscérale du monde actuel, notamment incarné par son beau-fils Maxime (le fils de Clémence) métis gay et progressiste virulent, ainsi que par le compagnon noir de celui-ci au prénom modifié de Césarée.

Quant à l’incendie, faute de marquer vraiment la fin de la tristesse d’Anastasie, il suscite quelques réactions de surface (l’infirmière Lola qui prend soin de la «folle» trouve à sa folie l’éclat de la passion, comme Gilles, à peine blessé par le feu, qui se déclare aussi volontiers «homme de l’air» qu’«homme de feu», Oriental à sa façon et ami de l’Afrique», reconnaît lui aussi du panache au geste de la boutefeu) aussi insignifiantes que ses conséquences judiciaires sur fond de déglingue sociale généralisée, d’émeutes et de tabassages racistes.

Vraisemblable, cet épilogue ainsi étouffé d’un épisode passionnel tout de même énorme? La lectrice et le lecteur réalistes en jugeront, mais l’Auteur leur refera le coup plus loin comme on le verra pages 113 et 115. Ce qu’attendant, le classement de l’affaire sur une condamnation avec sursis provoque tout de même la colère vive de Maxime le militant épris de justice, qui va clamant que le «pétage de plombs» de la blanche et lettrée Anastasie, femme «sans histoires», aurait eu un autre retentissement policier, médiatique et judiciaire s’il avait été le fait de sa mère l’Africaine, alors que le psy d’office n’y a vu que la détresse d’une amoureuse qui a «merdé». Or on verra bientôt la France entière prendre feu dans les émeutes, où la meilleure preuve du «deux poids deux mesures» sera donnée entre bavures policières à caractère raciste et autres amalgames policiers dont Maxime lui-même fera les frais.

Roman politique alors que La fin de la tristesse? Sans doute, mais travaillé par l’ambiguïté même du réel, dans un monde où la lutte des classes et des races s’est diluée dans un show permanent dans lequel le pauvre Gilles posant à l’homme «qui en a» quoique se voulant tolérant devant Clémence, le pauvre Césarée qui a «vu du pays» comme on dit et vécu ruptures et fuites avant d’essayer de calmer son boyfriend, la pauvre Clémence elle-même méprisée par sa belle-famille et confrontée au «délit de faciès» de son fils dont elle sait qu’il n’a rien d’une «racaille», entre autres figures socialement significatives du roman, se débattent comme ils peuvent dans la confusion crépusculaire générale où deux sémaphores clignotent à l’enseigne d’Amour et Beauté.

Dans la foulée de la narration, Gilles s’étant noyé comme par mégarde, ladite «politique» a beau refaire surface avec la haine de son clan de bons Français défoulée contre les intrus «nuisibles» que figurent Clémence et Maxime, le vrai roman de Mouron ne sera pas «à thèse» ni distinctement «partisan», comme peut l’être Quentin via Facebook ou sur son blog perso d’indigné défendant la cause palestinienne: comme dans Notre-Dame de la Merci, deuxième roman du lascar et son meilleur peut-être avant la nouvelle avancée décisive de La Fin de la tristesse, la vérité romanesque (clin d’œil à René Girard au passage) passe par la complexité mimétique des sentiments personnels et le poème qui en naît par un retour explicite, paradoxal mais lesté de sens profond, à la case réel…

Le réel rattrapé par la poésie façon Kundera

La chose se passe au-délà de la page 115, comme annoncé précédemment, et l’auteur de cette chronique ne rougit pas de relever qu’il y est pour quelque chose. Page 115, Quentin Mouron précise en effet que c’est sur l’intervention sceptique d’un certain JLK, critique auquel il a soumis la première version de son roman, et qui lui a fait valoir qu’il ne croyait pas une seconde au suicide de Maxime annoncé en page 113, qu’il a été porté lui-même au doute au point de laisser une deuxième «chance» à son personnage, supposant alors à Maxime, abandonné par Césarée le fugueur se la jouant drag queen au Vietnam, un avenir aussi incertain que flottant, se radicalisant «au point d’échauffement de l’absolu», glorifiant peut-être le Hamas ou passant à l’extrême droite tandis que les forces de gauche s’étiolent sous leur vieux drapeau en berne − tristesse sans fond et sans fin alors?

Pas au goût du romancier fringant, qu’on retrouve au Select chicos de Montparnasse en train de corriger son nouveau roman, «quelque chose de fort sur l’engagement politique et amoureux», en attendant une certaine A. dont il fera, avec effet de réel à la Kundera, une protagoniste de son amour fou à lui promis à une rupture sublimée par le lyrisme…

Intelligence vive et sensibilité poreuse, mais surtout papatte, un peu trop célinienne peut-être à ses débuts, mais en voie de meilleure découpe personnelle au fil des romans successifs, romans-essais et bientôt poèmes, jusqu’à la musique proprement inouïe (au sens de: jamais entendue) de La fin de la tristesse: tels sont les tenants du talent rare de Quentin Mouron au superbe aboutissant de ce prélude au vrai grand roman qu'il nous balancera joyeusement demain, touchons du bois, avec l'aide des fées et autres dieux bienveillants...

«La Fin de la tristesse», Quentin Mouron, Editions Favre, 157 pages.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@miwy 08.08.2025 | 07h13

«QM est d'une prétention impressionnante: un avis sur tout, moralisateur, donneur de leçons et - en ce qui me concerne - ennuyeux à lire. Sans la verve de JLK, son soutien inconditionnel à cet auteur et la bonne volonté des éditions Favre, il ne lui resterait qu'à partager ses indignations dans Blick... »