Culture / Quand notre culture revendique le «populaire de qualité»

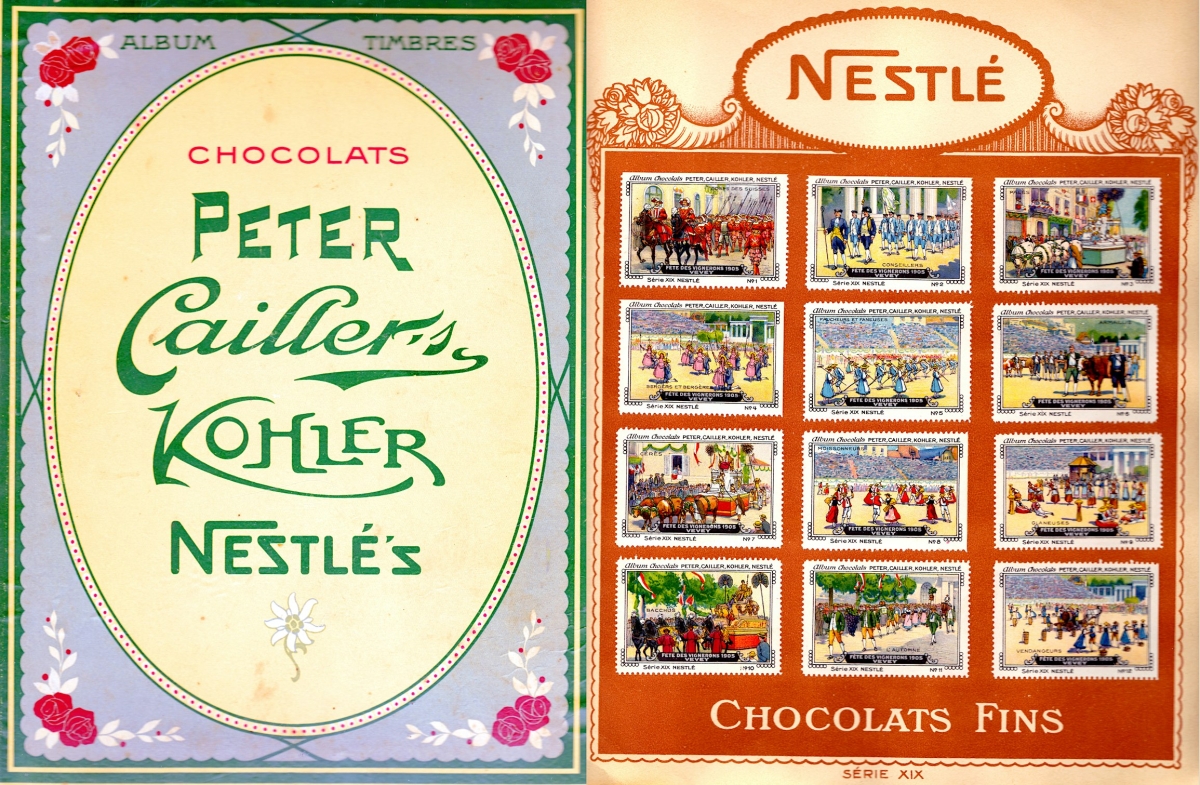

Du club FipFop aux mémorables albums à vignettes des firmes chocolatières NPCK, ou à ceux des éditions Silva, en passant par les pages culturelles des hebdos de la grande distribution, une forme de culture assez typiquement suisse a marqué la deuxième décennie du XXe siècle et jusque dans la relance du festival de Locarno... Et maintenant, entre clics et «likes»?

On ne va pas se la jouer vieille savate traînant sa nostalgie du «bon vieux temps», mais quand même: sans donner dans l’exaltation du «monde d’avant», pourquoi se gêner de rappeler ce qu’il y eut de parfois singulier dans les initiatives préludant à la défense, en Suisse, d’une culture «populaire de qualité» relancée ces dernières années par le tandem Couchepin-Jauslin au Festival de Locarno, sous l’œil complice de Frédéric Maire…

Celui-ci est trop jeune, sans doute, pour avoir connu le club FipFop, disparu en 1959, deux ans avant sa naissance. Or, ledit club, fondé en 1926 par la firme Nestlé, a bel et bien innové dans le domaine de l’initiation au cinéma en proposant, aux enfants de 5 à 15 ans – interdits de cinéma à l’époque –, des projections de films documentaires et autres pellicules d’animation – avec des éléments autopublicitaires en bonus –, quelque 500 séances annuelles étant proposées en plus de 300 lieux de projection, auxquelles s’ajoutait la distribution d’un petit journal tiré à 120 000 exemplaires. Pour la somme d’un franc, vous deveniez membre du club FipFop, avec la bénédiction au garde-à-vous du général Guisan, membre d’honneur dès 1940. Parallèlement, les albums des éditions Silva, selon le même principe des points, «cartonnaient» en 1959 avec deux millions d’exemplaires, alors que la revue Silva atteignait les 400 000 lecteurs rien qu’en Suisse romande…

Textes de bon niveau, jolies vignettes

Persuasion clandestine à fins commerciales que tout ça? En partie sans doute, mais les parents et enseignants de l’époque, alertés à ce propos, n’incitaient pas moins la firme lacto-chocolatière, s’agissant du club FipFop, à garantir la qualité du contenu de son offre cinéphilique, lequel contenu, «populaire de qualité» avant la lettre, se retrouvera dans l’orientation didactique des fameux albums NPCK (Nestlé, Peter, Cailler, Kohler) qui ont régalé nos curiosités d’enfants dans les années 50 et suivantes, combinant des textes d’un niveau appréciable (des écrivains d’un certain renom y participaient) et de très jolies vignettes glissées dans les plaques de chocolat et collées dans chaque album, à la manière des récents albums Panini pour fans de foot.

Un exemple? La grande Ronde des métiers, aux textes signés par l’estimable C.F. Landry, qui nous aura fait découvrir, d’un ton joliment paternaliste et non sans attention compétente, les particularités respectives des métiers de la modiste et du maître d’école, de l’infirmière et du mécanicien auto-avion, de l’agent de police ou de la coiffeuse-manucure, du reporter-journaliste ou de la couturière.

En préambule, le cher Landry avait annoncé la couleur morale et sociale du propos, s’adressant aux «apprentis grandes-personnes» de ces années: «Je vais vous dire un secret: il n’est de merveilles que dans les contes de fées: le travail aussi est un jeu, souvent un conte et, dès qu’on le veut, une merveille. Le travail est un bon compagnon qui fait la route avec vous; le travail allège les heures, et il y a dans le travail une sorte de chanson qui égaie le cœur».

L’on peut ricaner, voire conclure à l’«aliénation» sourdement entretenue par les idiots utiles du capitalisme: les petits mangeurs de chocolat que nous étions en ces années radieuses, loin des rigueurs ouvrières, n’en étaient pas moins intéressés par le travail de la modiste, à la fois exigeant et faisant d’une femme une corolle («Ne dit-on pas d’un délicieux chapeau: c’est un déjeuner de soleil», suggère le gentil Landry), par le métier (qui en contient vingt) du vigneron, par se presser dans la foulée du reporter («Attraper un train quand il n’y en a pas, trouver un téléphone sur une île déserte», etc.), par oublier l’atroce inscription «Arbeit macht frei» du camp de la mort et rester libre en travaillant un peu et sifflotant beaucoup.

Sur quoi, passant de la grande Ronde des métiers à tel autre volume NPCK intitulé Sciences, Découvertes, Explorations et Aventures, nous aurons pris la clef des champs avec Ella Maillart, destination le Tibet, découvert la vie des Tsiganes avec Jean Buhler, accédé à l’ethnologie grâce à Jean Gabus, participé à 3000 atterrissages en haute montagne avec Hermann Geiger, partagé les tribulations marines d’Alain Bombard le naufragé volontaire – tout cela comme enluminé par des centaines de vignettes aquarellées…

La poésie T’ang à 600 000 exemplaires…

«Dites-vous bien que vous écrivez pour l’éternité», nous chanta cette année-là (plus précisément en novembre 1976) l’excellent Sylvio Acatos, alors rédacteur en chef adjoint de l’hebdo Construire, dirigé de sa tour de contrôle zurichoise de la Migros par la formidable Charlotte Hug dont le grand cœur allait de pair avec la modeste taille et le généreux accueil.

Or, notre collaboration débuta, peu après, avec la publication, en pleine page, d’une présentation de la poésie chinoise de l’époque T’ang, sous le titre d’Une magie intemporelle. Et voilà pour l’éternité du capital à but social, où l’«élitisme» littéraire flirtait avec les petits enfants d’un Henry Brandt ou le cinéma suisse invité à Sorrente – toute la bande y était et Freddy Buache dans la foulée, avec Daniel Schmid et sa Violanta en avant-première –, la peinture des Vaudois Pierre Estoppey et Denise Voïta ou celle de Nicolas de Staël chez Gianadda, l’humour helvético-dingue d’une Zouc ou le clown Dimitri rencontré à Verscio, une visite à Gustave Roud et une autre à Philippe Jaccottet, les romancières Toni Morrison et Doris Lessing en interview à Paris, entre tant d’autres – et à chaque fois de pleines pages, d’appréciables piges pour les collaborateurs et des notes de frais à la charge de la fameuse «tante Adèle»…

Le mémorable hebdomadaire du «capital à but social» a-t-il coûté trop cher au «géant orange» avec sa flopée de collaborateurs extérieurs supposés écrire pour l’éternité? Ce qui est sûr, c’est que la conception de la culture véhiculée par les rédactrices et rédacteurs «maison» de l’actuel Migros Magazine n’a plus rien à voir avec celle de feu Construire, essentiellement axée sur le culte du bien-être (focus gastro-rando-coaching personnel) et les multiples occurrences de la gestion ménagère à courte vue – du populaire à qualités ras la pelouse, à l’image de toute une société d’abondance aux particularités nivelées.

Un zeste de génie helvétique

Tutoyait-on l’éternité en évoquant leurs derniers films avec Claudia Cardinale ou Bruno Ganz, dans les colonnes de Construire, avant de les applaudir plus tard sur la scène géante de la Piazza Grande, à Locarno, en compagnie de 8000 spectateurs acquis au concept «populaire de qualité»?

Du moins aura-t-on relevé une heureuse modulation du génie helvétique – titre d’un film également fêté en ce lieu magique –, dans la continuité quasi «familiale» de ces rencontres et découvertes rappelant les premiers émois cinéphiliques du club FipFop ou la lecture des albums NPCK, à la projection de tant de films en première vision par tant de braves gens partageant leur temps entre excursions du matin et projections du soir.

Pas plus que le grand Ramuz, qui refusait de reconnaître l’existence d’une «littérature suisse», avant que Michel Thévoz n’affirme que «l’art suisse n’existe pas», l’on n’exaltera une «culture suisse» typique, mais comment ne pas déceler une certaine parenté, sûrement liée à la démocratie directe et à la taille modeste du pays, dans notre façon de vivre la culture, comme Jean-Luc Godard soignant ses géraniums sous le soleil lémanique ou comme la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss, porteuse d’un sac Migros dans les ruelles de l’après-midi, se pointant le soir sur la terrasse de Da Luigi pour souper aux côtés de Lionel Baier et Frédéric Maire, désormais directeur sur le départ de la Cinémathèque, entre autres figures du cinéma ou de la politique nationale, après avoir assisté à quelque film d’auteur japonais ou palestinien…

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire