Culture / Quand le trou noir de notre corps donne du sens à l’écriture

L’infarctus de l’un, et l’AVC de l’autre, ont suscité deux écrits relevant de la meilleure littérature. Sous la plume du fameux écrivain hongrois Péter Nádas, avec «La mort seul à seul», c’est le récit clinique saisissant d’une crise cardiaque lente à venir et d’autant plus violente par ses effets; et Bastien Hauser, dans son premier roman, «Une singularité», pousse encore plus loin l’observation scientifico-fantasmagorique d’un accident cérébral. Deux approches «cosmiques» du corps confronté à ses fins.

«Ma mère a donné naissance au corps, et moi je donne naissance à ma mort», écrit Péter Nádas, citant Samuel Beckett, au fil des pensées que, lucide en diable, il ne cesse de développer, comme dédoublé depuis qu’un vague malaise, la sensation malgré le jour d’été splendide que tout se met à clocher, puis un début de douleur, et la peur éprouvée par le corps de sentir cette douleur l’envahir, et ensuite une sueur et un dégoût inaccoutumé (ce bol de bouillon qui sent la charogne et qu’on ne touchera pas au risque de se faire remarquer dans ce restaurant bon genre), le refus d’admettre que ça lui arrive à lui (l’incongruité d’avouer sa faiblesse quand on est un garçon bien éduqué pratiquant son jogging), puis l’évidence criante d’une gueule de déterré devant son miroir, et l’accélération des phénomènes, l’appel au secours et l’ambulance, l’arrivée à l’hosto et les gesticulations grossières d’une infirmière qui «en a vu d’autres» – tout ça pour l’extérieur alors que dedans c’est le vertige, la totale remise en question de ce qu’on a été au vu de ce qu’on est en train de vivre sans pouvoir le partager – et pourtant le miracle est là, les mots cristallisent les sensations et les émotions, et ce qui pourrait n’être qu’un récit-témoignage de plus (après tous ceux qu’on a lus sur le cancer et le sida, entre tant d’autres «descentes aux enfers» du corps) devient, sous le regard hypersensible de celui qui est seul à vivre ce qu’il vit, nous confrontant à ce que nous sommes seuls à pouvoir le recevoir comme personne, que nous ayons vécu l’infarctus ou pas, le cancer ou pas, le sida ou la peur de tout ça.

A très fines petites touches, parfois sur deux ou trois lignes par page, alternant avec de plus amples développements où tous les aspects d’une vie et de ce qui en fait l’unicité, la richesse soudain relativisée, la beauté mise à mal par la conscience de sa finitude, se trouvent éclairés par cette nouvelle lumière, précisément, de ce qui va s’achever sous l’effet d’un simple «souffle au cœur». Mais celui qui croyait vivre la mort «seul à seul» en dit assez, ici, pour se trouver justifié par le partage attentif de notre écoute…

Une rêverie scientifico-poétique

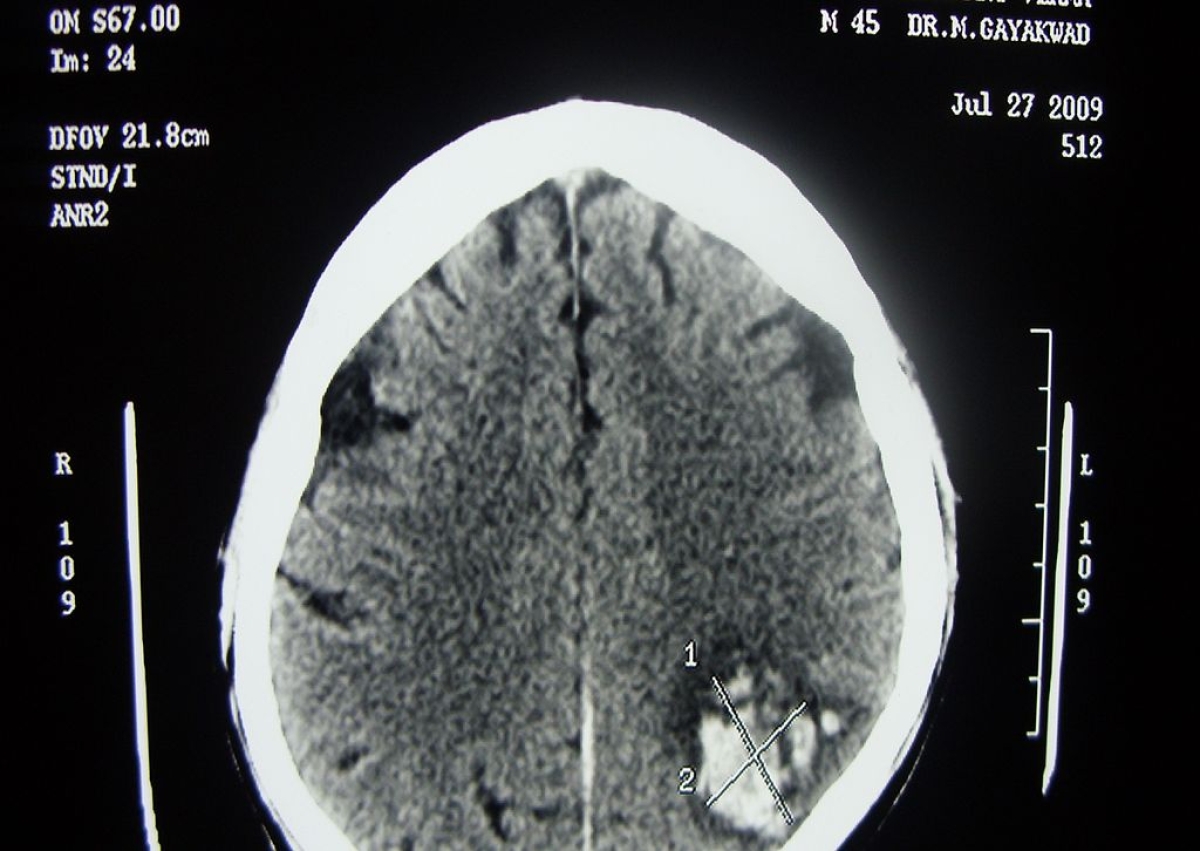

Si le retour à la vie – la «ressuscitation» médicale, selon l’expression teintée d’humour du miraculé – de Péter Nádas est en somme celui d’un routier de l’existence qui a une bonne part de sa vie de quinqua derrière lui, il en va tout autrement d’Abel Fleck, le narrateur d’Une singularité, que l’AVC hémorragique frappe dans sa trentaine, et qui, des symptômes moins douloureux en apparence que ceux d’un infarctus, va tirer un «narratif» littéraire plus foisonnant, voire extravagant, développé avec maestria par le jeune auteur en phase avec l’esprit du temps et le vécu de sa génération.

Non sans humour, c’est dans un urinoir de boîte de jeunes, à quatre heures du matin, que l’auteur situe la première «révélation» faite au protagoniste de son roman par les commentaires d’un certain Cyril, étudiant en neurosciences, qui parle à Abel de la première image photographique jamais réalisée d’un trou noir, plus précisément au cœur de la galaxie Messier 87 (M87*) dont il a d’ailleurs une capture sur son smartphone – et c’est parti pour un vrai délire.

L’idée folle, nourrie dans l’esprit du jeune Abel Fleck (dont le nom ne signifie pas «la tache» pour rien, on s’en doute) dès qu’il entend parler des trous noirs, sur lesquels il va se documenter avec frénésie –, l’idée, donc, qu’il y ait un lien entre «sa» tache au cerveau et le trou noir en question, et que cette accointance fasse de lui un possible cobaye de la Science mondiale, justifiant qu’il disparaisse vite fait après s’être claquemuré dans sa carrée – cette idée-fantasme pourrait sembler loufoque, à tout le moins peu crédible et ne justifiant guère le développement de tout un roman.

Or la réussite très singulière de celui-ci, qui ne relève pas vraiment de la science-fiction, mais bel et bien de la conjecture rationnelle, tient au fait que le lecteur joue à croire à la conviction têtue d’Abel d’être le centre de l’univers, au dam du premier groupe de tendres amis qui l’entourent avant sa fugue quasi somnambulique aux States, et plus précisément à Tucson où il rencontre un professeur à réelle stature de personnage romanesque.

Dans la foulée, c’est d’ailleurs par le jeu de la fiction, le charme du protagoniste et de ses jeunes amis, l’intérêt aussi des thèmes abordés au fil de ses pérégrinations, que Bastien Hauser, conteur un brin magicien dont la plasticité du style contribue pour beaucoup à l’incarnation concrète de son récit – un tableau vivant des errances générationnelles des millenials –, parvient à faire tenir debout sa rêverie scientifico-poétique, signalant du même coup l’apparition d’un auteur au potentiel plus que prometteur – belle découverte!

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire