Culture / Les Pajak père et fils unis par leurs ardentes passions communes

Une exposition de toute beauté, qui marquera pour beaucoup la découverte de la peinture de Jacques Pajak (1930-1965), présentée sous ses aspects très contrastés et accompagnée d’un choix de dessins à l’encre de Chine non moins représentatif de son fils Frédéric, est à voir absolument (jusqu’au 7 avril) à l’Estrée de Ropraz, splendide galerie sise au milieu des paysages au bord du ciel chers à Gustave Roud et à Jacques Chessex.

Plein la vue! et c’est comme une musique qui se déploie à fleur de ciel – musique qui exulte et s’ouvre à la symphonie des couleurs, ou au blues plus grave et tourmenté, free jazz et syncopes de désemparé s’exprimant à grand gestes fous ou comme à genoux à griffonner de minuscules cosmologies, à projeter aussi de folles figures inquiètes – tout un univers à la fois lyrique et tragique faisant écho à une trajectoire terrestre de comète: voilà pour Pajak père…

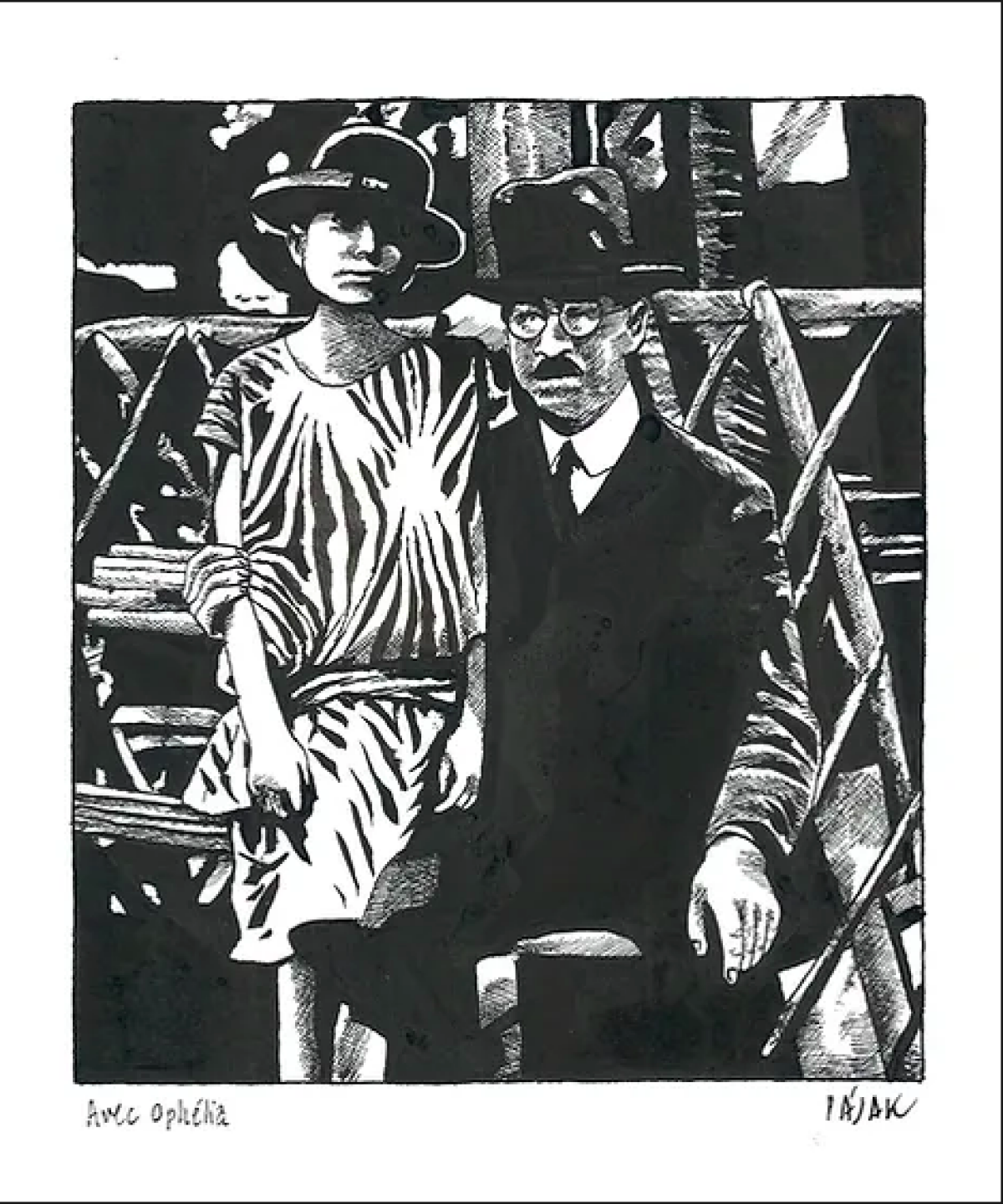

Et le fils est là aussi avec son œuvre à lui, comme un témoin qui a raconté déjà, diverses fois, son drame d’orphelin à qui la putain de vie (ou plus précisément la connerie d’un chauffard) à ses dix ans, ont volé son fou de papa, mais dix ans est l’âge de raison, dit-on, et tous les écrits de Frédéric, autant que ses dessins à l’encre de Chine, expriment comme une vieille sagesse d’enfance, lucide pour avoir appris «des choses» avant les autres, moins égocentré et mégalo que Jacques mais aussi impérieux dans ses propres recherches, tous deux Polacs d’origine à racines un peu retorses voire tordues – le père et grand-père Jean ayant déjà connu l’écartèlement entre la hache de la Grande Histoire et les coups de canifs des scènes de ménage, tout ça faisant un roman familial vécu en exalté par Jacques – comme en témoigne sa formidable bio illustrée au titre éloquent d’Un milliard de projets - et plus tranquillement revisité par Frédéric.

Cela étant les œuvres nous atteindront par-delà le quotidien, grâce à la transposition de l’art ou de la poésie (au sens large), Jacques ayant toujours regimbé devant l’aveu impudique et Frédéric jamais cessé de confronter sa modeste destinée de polygraphe autodidacte à celle de ces titans peu académiques que furent un Nietzsche – auquel il vient d’ailleurs de consacrer une nouvelle approche via la musique – ou un Pessoa, un Freud ou un Walter Benjamin, un Pavese ou un Rimbaud…

Comme une fraîcheur hors du temps

Ce qui saisit à la découverte de l’accrochage des œuvres de Jacques Pajak à l’Estrée, qui fera figure de révélation pour nombre de visiteurs – et j’en suis quoique connaissant déjà quelque peu, mais mal, cette œuvre que je croyais limitée à un certain «tachisme» –, c’est l’espèce de fraîcheur et de vigueur juvénile de cette peinture, alors même que toute une avant-garde et tant d’«écoles» de la première moitié du XXème siècle, dont elle procède par ailleurs, ont perdu de leur éclat et vieilli comme des modes passées.

Au premier regard, ainsi, l’on se trouve devant l’effusion de couleurs de la grande toile intitulée comme les autres Sans titre, comme en présence d’un rutilant détail des Nymphéas de Monet, avec le bonheur polychrome égal d’un Bonnard auquel Pajak père s’est attaché en ses jeunes années, de même qu’il fut émerveillé par un Manessier ou un Wols, du côté de l’abstraction lyrique – et c’est là sa part lumineuse, avec laquelle contraste sa part plus torturée, mais non moins habitée, qu’on pourrait situer dans la filiation expressionniste – et l’on pense à Louis Soutter, James Ensor ou Zoran Music devant ces visions inquiétantes, voire morbides, aux personnages semblant émerger d’une nuit dramatique aux rougeâtres noircis par on ne sait quel feu d’enfer – et l’on se rappelle alors que Jacques fut un enfant de la guerre et que sa mémoire d’enfant et d’adolescent a sûrement contribué à enfanter ces monstres.

Or le «roman» du jeune Jacques, surabondamment documenté par un journal intime pléthorique – déchiffré et commenté par Katia Nusslé-Pajak et Yves Tenret –, nous fait découvrir un personnage hors du commun, excessif à tous égards et dont la peinture constitue en somme, par-delà ses multiples activités et visées aussi confuses qu’ambitieuses, la pointe de sa quête effrénée et jamais satisfaite de ce qui ne se définit pas, en art non plus qu’en poésie, beauté ou vérité, chant du monde ou exorcisme du poids du monde, etc.

Tout lire, tout dire, tout faire, tout «déconstruire»…

Ce qu’il y a de très révélateur, et de très émouvant aussi, dans l’exposition actuelle de L’Estrée, c’est de découvrir en consonance, au-delà de leurs particularités plastiques évidemment différentes, ce qui unit le regard sur le monde d’un père jeune et d’un fils atteignant le double de l’âge de celui-ci, et qui se traduit par la même rigueur esthétique et la même intensité juvénile: à savoir l’affirmation sérieuse et jamais complaisante d’une vision toute personnelle, jamais académique ni flattant l’air du temps quoique tous deux soient engagés dans les menées collectives de leurs époques respectives, chacun farouchement indépendant, en autodidacte souvent tâtonnant, tous deux grands travailleurs, lecteurs boulimiques, le père donnant au fils l’exemple d’un énergumène rimbaldien de dix-sept piges impatient de changer le monde et à peu près sûr d’être le nouveau Leonard de Vinci avant de conclure à sa misérable nullité, se jurant supérieur à Picasso ou à Le Corbusier tel jour et doutant de tout le lendemain avant de se rêver réformateur des mathématiques mondiales ou peut-être chef d’un Etat idéal; et dans la foulée de ce vrai fou, plus de cinquante ans après sa mort tragique – lui fonçant sur la route comme un dératé et un autre cinglé déboîté lui rentrant dedans –, Frédéric qui s’en vient raconter aujourd’hui les tenants et aboutissants «musicaux» de la folie de Nietzsche…

La musique contre la mort

Si la musique a joué un rôle non négligeable dans les menées créatrices de Jacques le touche-à-tout, complice de Michel Puig et de Charles Dutoit pour deux opéras autant que d’Ernest Ansorge et de Freddy Buache pour le cinéma ou de René Berger pour les envolées théorique sur l’art, son fils fait cavalier seul, dans le sillage «nietzschéen» de son paternel, pour évoquer, dans son tout récent Nietzsche au piano, le philosophe en lequel il voit d’abord un poète, alors que le grand moustachu mal portant se voit essentiellement musicien; et l’on se dit que Jacques eût pu se montrer fier de Frédéric en lisant ce bel essai limpide d’écriture et solide de documentation, qui marque à la fois ce qui distingue fondamentalement l’aspiration de Nietzsche à une musique des îles bienheureuses et du sud dionysiaque, par opposition aux pompes germanique de son ami-ennemi Wagner, et ce qui fonde bonnement l’essence de la musique en sa qualité de langage le plus pur.

Or cette musique, pour revenir à L’Estrée, passe autant par les paysages à l’encre de Chine de Frédéric que par les couleurs et les douleurs de Jacques, qui s’entend dans le silence des choses vues, les yeux ouverts…

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire