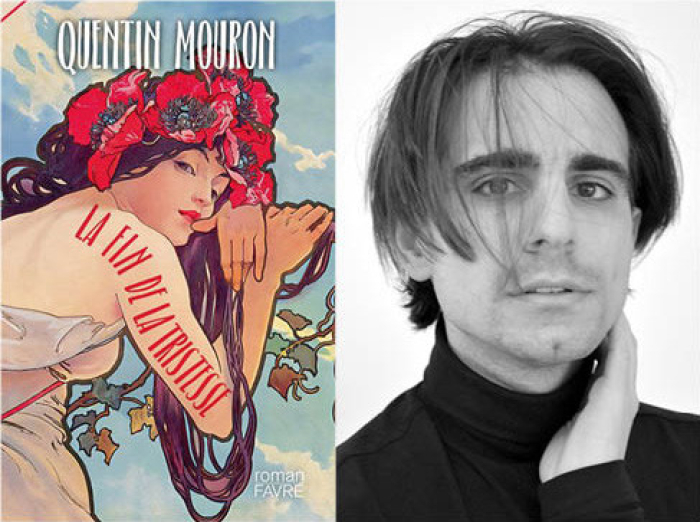

Chronique / Quentin Mouron le faux bad boy dynamite tous les clichés

Sous le look trompeur du joli rocker ou du dandy à la coule, le trentenaire multinational dissimule un auteur d’une lucidité rare dont l’écriture s’aiguise de plus en plus. En millenial apparemment cynique, le jeune écrivain construit une œuvre sérieuse et en expansion constante, dont l’hyperréalisme panique fait écho aux romans de Bret Easton Ellis et de Michel Houellebecq. Après son dernier livre paru, le prochain (lu sur tapuscrit) annonce une œuvre possiblement majeure.

L’image de Quentin Mouron séduit ou déplaît depuis que le lascar de 22 ans, en jeans et santiags, perfecto noir et mèche de corbeau sur l’œil, a surgi de la forêt québecoise de son adolescence dans nos arènes médiatico-littéraire avec une road-story au rythme célinien et au regard externe et intérieur tout personnel intitulée Au point d’effusion des égouts.

Pour l’apparence, rupture complète avec la représentation ordinaire du jeune écrivain en nos contrées francophones, même si un Philippe Djian a donné à Paris le ton du nouveau bad boy à l’américaine. Mais déjà, le contenu et le contenant de l’auteur et de son ouvrage annonçaient un double jeu et un double fond parfaitement conformés, en somme, à la dualité du monde des apparences et des simulacres cachant celui des émotions et des affects personnels.

Dès le premier roman de 2011, un double thème récurrent m’a semblé caractériser la perception intellectuelle et affective de la réalité par le jeune Quentin que deux formules résumeront: malaise dans la civilisation et l’amour n’est pas aimé. Et puis il y avait cette papatte: signature d’un véritable écrivain à venir; enfin cette autre constante d’un personnage s’avançant masqué, de clinquante apparence au carnaval social, dissimulant une âme sensible.

Une narration fondée en réflexion...

Le septième livre de Quentin Mouron est un drôle d’objet-concept à deux têtes, combinant un essai littéraire plutôt sage à dégaine para-universitaire, Jean Lorrain ou l’impossible fuite hors du monde, et la reprise d’un petit roman noir plutôt fou en nouvelle version améliorée, L’Âge de l’héroïne.

Or à quoi rime cet accouplement textuel? Quel sens y a-t-il à rapprocher un esthète décavé du début du XXe siècle et un «privé» américain se dandinant dans un pastiche de polar sexy? Le cher Olivier Morattel, éditeur fan de Mouron à l’inoxydable fidélité et néanmoins soucieux de ne pas ruiner son épicerie fine, aurait-il perdu la boule par amitié en proposant cet improbable multipack défiant tout succès commercial? Que non pas! Car ce qui pourrait apparemment relever de l’artifice littéraire propre à décourager la lectrice ou le lecteur correspond bel et bien à une double démarche poursuivie par le jeune auteur, de narration et de réflexion.

A la première ressortissait entièrement le deuxième roman de Quentin, Notre-Dame-de-La-Merci, très remarquable plongée dans les embrouilles sociales et émotionnelles d’un groupe humain paumé dans la forêt des Laurentides, où le malaise existentiel était aussi présent que les exutoires du sexe et de la drogue.

A la seconde, ensuite, répondait la diatribe polémique de La Combustion humaine, figurant un éditeur aussi intransigeant qu’irascible en quête furieuse de vraie littérature et concluant à la nullité d’à peu près tout. Trois premier livres, ainsi, actionnaient plus ou moins consciemment la «collaboration» des deux hémisphères de notre cerveau sapiential: l’intello et le sensitif, ou pour ce qui est du corps global: le cœur et le cul.

Les masques de Jean Lorrain le pédé et de Franck le camé: deux décadents en quête de dépassement…

Mais comment, sept ans plus tard, le tardif étudiant en lettres Quentin en est-il venu à s’intéresser à un Jean Lorrain, figure équivoque du Tout-Paris des années folles qu’on pourrait dire un personnage secondaire de la société proustienne, poète de seconde zone et romancier très oublié, mais auteur de deux romans (au moins) du plus vif intérêt, abordant avec verve et pénétration clairvoyante deux thèmes: l’individu hautement singulier face à la société en voie de massification, et la fonction de l’art ou de la littérature?

Si le jeune romancier s’est intéressé à Jean Lorrain, c’est peut-être à cause d’un petit roman noir antérieur et de son protagoniste paradoxal de détective privé cocaïnomane ferré en matière de bibliophilie, au prénom de Franck.

De fait, de Frank le privé à Jean Lorrain le pédé, deux dandys incarnant apparemment la décadence, court une réflexion qui vise curieusement au dépassement de celle-là. D’une manière parente, Michel Houellebecq s’est intéressé, dans Soumission, à cet autre «décadent» que fut Joris Karl Huysmans, auteur de l’emblématique À rebours ─ également cité à propos de Jean Lorrain ─ pour aboutir à ses propres conclusions.

Mais pour dire quoi tout ça? Dit en quelques mots: pour situer l’individu d’aujourd’hui par rapport à la meute, le roman par rapport au «reportage» ou le langage par rapport à la langue en perdition...

Du tragique Hamlet au pré-romantique Werther de Goethe, anticipations «métaphysiques» de la moderne conscience malheureuse de l’individu occidental dont les avatars poétiques se multiplieront dans le romantisme et jusqu’aux sublimes figures de poètes maudits incarnée par Baudelaire et Lautréamont, l’on voit bien comment, sur fond d’évolution sociale et de révolution industrielle, le philosophe (tel Nietzsche) ou l’écrivain (tel Dostoïevski) ont fondé leur esthétique ou leur éthique par rapport à la nouvelle société.

Comme le montre aussi Quentin Mouron dans son essai, Jean Lorrain, par opposition au naturalisme d’un Zola, a été tenté par la pose et les masques, la comédie et les extravagances imitées de Baudelaire et de son «aristocratique plaisir de déplaire», du côté de l’art pour l’art et de la fuite du monde, pour finir pas s’empêtrer dans les marécages de celui-ci. Avant lui, le nihilisme esthétique de Franck, protagoniste de L’Âge de l’héroïne, avait abouti à peu près à la même impasse, fauteuse d’un regain de mélancolie finalement sublimée par un style étincelant...

Et quelle conclusion tirer alors? Détachement ou engagement, fuite ou implication? Nihilisme ou réalisme? Entre les deux, à vrai dire, Quentin Mouron semble hésiter comme un personnage de Beckett dans sa poubelle: désespéré et pourtant joyeux. On est dans le pétrin mais il y a de quoi en rire, comme en ont ri Rabelais et Molière ou Céline; et c'est par le rire que le petit couple mal barré des Suites bergamasques tient dans sa déglingue.

Love story 2020, ou les enfers du fun

Une image de Quentin Mouron, datant il me semble de l’époque de son avant-dernier roman (Vesoul, le 7 janvier 2015), le représente en bad boy ténébreux tenant en mains un livre en feu. Le roman en question mettait en scène un jeune plumitif fuyant son devoir d’Helvète civiliste pris en stop par un cadre propre sur lui du nom «improbable» de Saint-Preux, le jour de la tuerie de Charlie-Hebdo coïncidant avec sa découverte d’un trou de province où congrès et festivals de tout acabit culminaient dans l’hyperfestif.

Là encore, le jeune auteur se la jouait sur deux tableaux simultanés, développant une intéressante réflexion sur la figure littéraire du picaro tout en incarnant un avatar de celui-ci dans cette mini-épopée sarcastique non moins que «foutraque».

Au passage, la lectrice attentive et le lecteur futé auront relevé les guillemets que j’ai collés aux adjectifs improbable et foutraque, entrés dans les mœurs langagières de notre époque. Tel étant d’ailleurs le nouvel opus de Quentin, cinquante ans après la parution de la romance mondialement concélébrée sous le titre de Love story (le roman d’Erich Segal, le film, la série, la BD, la ligne de parfums, etc.) dont le charmant (!) Gérard de Villiers me disait un jour en interview qu’elle valait bien mieux que Proust – telles apparaissant, en lecture de surface, les Suites bergamasques de Quentin le millenial: improbables et foutraques!

En 2020, année de pandémie catastrophique à Bergame et environs, tout baigne pour le protagoniste du dernier roman encore inédit de Quentin fêtant, entre deux vagues et leurs confinements plus ou moins stricts, ses 31 ans: rien que du bonheur pour ce petit influenceur et sa «meuf» Sixtine, tous deux au début de leur vingtaine et vivant leur feuilleton quotidien sur les réseaux sociaux, escortés et le plus souvent adulés du matin au soir par leurs milliers de followers.

Coté love story, vous aurez peut-être suivi, dans vos tabloïds préférés, les péripéties du feuilleton glamour vécu en 3D par le «vrai» Quentin et une jeune musicienne très chou, mais on «oublie» l’anecdote «perso» en découvrant les tribulations merveilleuses (ou bonnement atroces, selon le point de vue du narrateur schizo) du couple idéal se pointant quelque temps à Bergame pour se «ressourcer» et peut-être «faire le point» sur leur relation aussi foutraque qu’improbable.

Copié/collé romancé d’épisodes de la «vraie vie» de Quentin Mouron et d’une compagne genre «fille capitaine» de sa génération alignant tous les poncifs de la jeune femme émancipée «à tous les niveaux»? Bien mieux: transposition littéraire affolante de vérités-qui-blessent d’une pandémie invisible, toute mentale et affective, tissée de simulacres et de formules vides, qui affecte non seulement les générations XYZ mais tout cet univers qui est le nôtre, notre «ressenti» de chaque instant et notre jactance ─ et le plus fort est qu'on s'attache à ces deux vrais personnages de roman, à la fois pantelants et vrais.

Depuis son premier livre, tantôt «prenant sur lui» ─ vivant pour ainsi dire les délires de l’époque dans sa chair et son verbe ─, et tantôt se gaussant du dehors en polémiste ou même en moraliste (le narrateur des Suites bergamasques cite parfois les Anciens…), Quentin Mouron n’a cessé d’achopper aux traits significatifs du langage commun tissé de clichés, à ces fameux lieux communs dont Léon Bloy a fait l’exégèse exacerbée au dam du Bourgeois, mais plus qu’aux bourgeois ou aux «bobos» c’est au langage de la tribu mondiale et de la «dissociété» qu’il s’en prend avec une fureur lucide réjouissante, retournant comme peaux de lapins tous les poncifs liés à la jeunesse qui gagne, au voyage formidable, au vivre-ensemble merveilleux, aux expos cultes (Joseph Beuys à Bergame, c’est carrément incontournable), aux débats citoyens sur Polanski et la fonte des calottes, à la cuisine ou à la baise éco-responsables et tutti quanti.

Or l’on n’est plus ici au-dessus de la mêlée, comme un Philippe Muray quand il «déconstruit» ce monde des simulacres, on n’est plus dans la critique de gauche ou de droite genre Mediapart ou Causeur: on est dans le même sac que l’homme pris au piège et ça fait mal «quelque part».

Bret Easton Ellis, dès son premier roman (Moins que Zéro) scrutant les zombies de sa génération blonde et droguée, avait «initié» le job, relancé par Houellebecq ou, un ton en dessous, par Vincent Ravalec ou Aurélien Bellanger. Autant dire que Quentin Mouron, scrutateur des solitudes et des traits de la «novlangue» actuelle, n’est pas tout à fait seul même s’il me semble unique par son timbre de voix et sa poétique en voie de développement...

Et l’Avenir radieux dans tout ça ?

Les voies de la littérature sont multiples, et désespérer de son avenir me semble aujourd’hui aussi vain que d’annoncer la mort du roman entre 1960 et 1990, la fin du cinéma selon Godard ou la nullité des nouvelles générations selon Régis Debray se confortant dans ses «modernes catacombes».

Il y a un siècle, le génial catastrophiste polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, pointait l’avènement du «nivellisme» avant qu’un Cornelius Castoriadis ne constate «la montée de l’insignifiance», en attendant la «fin de l’Histoire» annoncée par Francis Fukuyama, et l’on peut ajouter que Platon et Juvénal avaient déjà conclu au «tout est foutu»…

Or tout ça est salubrement propice à nous maintenir éveillés, mais la vie continue, et si les idéologies politiques et religieuses n’en finissent pas de nous enfumer, le pas de côté reste possible et la littérature est là pour ça.

Dans la conclusion d’un essai lumineux du physicien «hérétique» Freeman J. Dyson intitulé La vie dans l’univers, le savant dit la confiance inaltérable qu’il voue, parallèle au récit de la Science, à celui de la littérature constituant ce que John Cowper Powys, autre visionnaire, appelait le journal de bord de l’humanité.

Quel rapport avec les livres d’un Quentin Mouron que je viens d’évoquer? Celui que résume la phrase fameuse de La Fontaine: «J’étais là, telle chose m’advint», et de deux pigeons le poète fait une fable immortelle…

Dans ses Suites bergamasques, confirmant un grand talent et préludant à une œuvre peut-être importante, le romancier illustre (sans le vouloir évidemment) la montée aux extrêmes de la relation mimétique maintes fois décrite par René Girard. Une love story à la fois réelle et fantasmée vécue par triangulation, via la meute d’Internet, cristallisant la destruction de toute intimité, le sexe verbalisé à tout vent plus que vécu, toutes les certitudes affichées via Facebook ou Twitter sur fond de détresses personnelles non-dites, de frustrations non avouées, de pétoche silencieuse annonçant la trouille virale que nous connaissons.

«Peu importe jusqu’où l’on regarde dans l’avenir», écrit Freeman J. Dyson, «les êtres humains auront toujours besoin de partager des histoires, et ce partage est le fondement essentiel de la littérature» (…) La littérature restera une manière d’embaumer nos pensées et nos sentiments pour les transmettre à nos descendants»…

Quentin Mouron. Jean Lorrain ou l’impossible fuite hors du monde (essai) suivi de L’Âge de l’héroïne (roman, 2e édition). Olivier Morattel éditeur, 219p, 2020.

Freeman J. Dyson. La vie dans l'univers, réflexions d'un physicien. Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, 256p, 2009.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@Fandesuisse 29.11.2020 | 09h29

«J’adore »