Reportage / Elmina, «porte de l’oubli»

La forteresse érigée par les Portugais à la fin du 15e siècle sur la côte ghanéenne est devenue un musée de l'esclavage en 1996. Nous pensions tout savoir, ou presque, sur ce «commerce». Le journaliste et photographe américain Howard W. French élargit notre regard.

Pour toutes les photos: © Jean-Claude Péclet

«Si on la regarde depuis la butte qui la surplombe, Elmina est le cliché de la ville africaine endormie. Les bicoques façon bidonville où vit la majorité de ses trente mille habitants se massent au pied de cette éminence et s'étendent jusqu'à la mer. Le long du chemin de mauvais bitume qui mène au sommet, l'air frais de la nuit est bientôt remplacé par la chaleur matinale; les mères lavent leurs enfants dans des bassines en plastique de mauvaise qualité qui sont les substituts actuels et bon marché des neptunes en cuivre que les habitants achetaient autrefois aux Portugais. Au sommet de la butte, des oiseaux noirs tournoient dans le ciel au-dessus d'un rempart qui a plus de 350 ans. Quoique abandonné, il est resté d'une blancheur étincelante.»

J'emprunte cette description d'Elmina, située à quelque 100 kilomètres d'Accra sur la côte ghanéenne, à Howard W. French, dont le livre Noires origines m'amène à publier ces images faites en mai 2009 lors d'un reportage au long cours sur les routes du cacao.

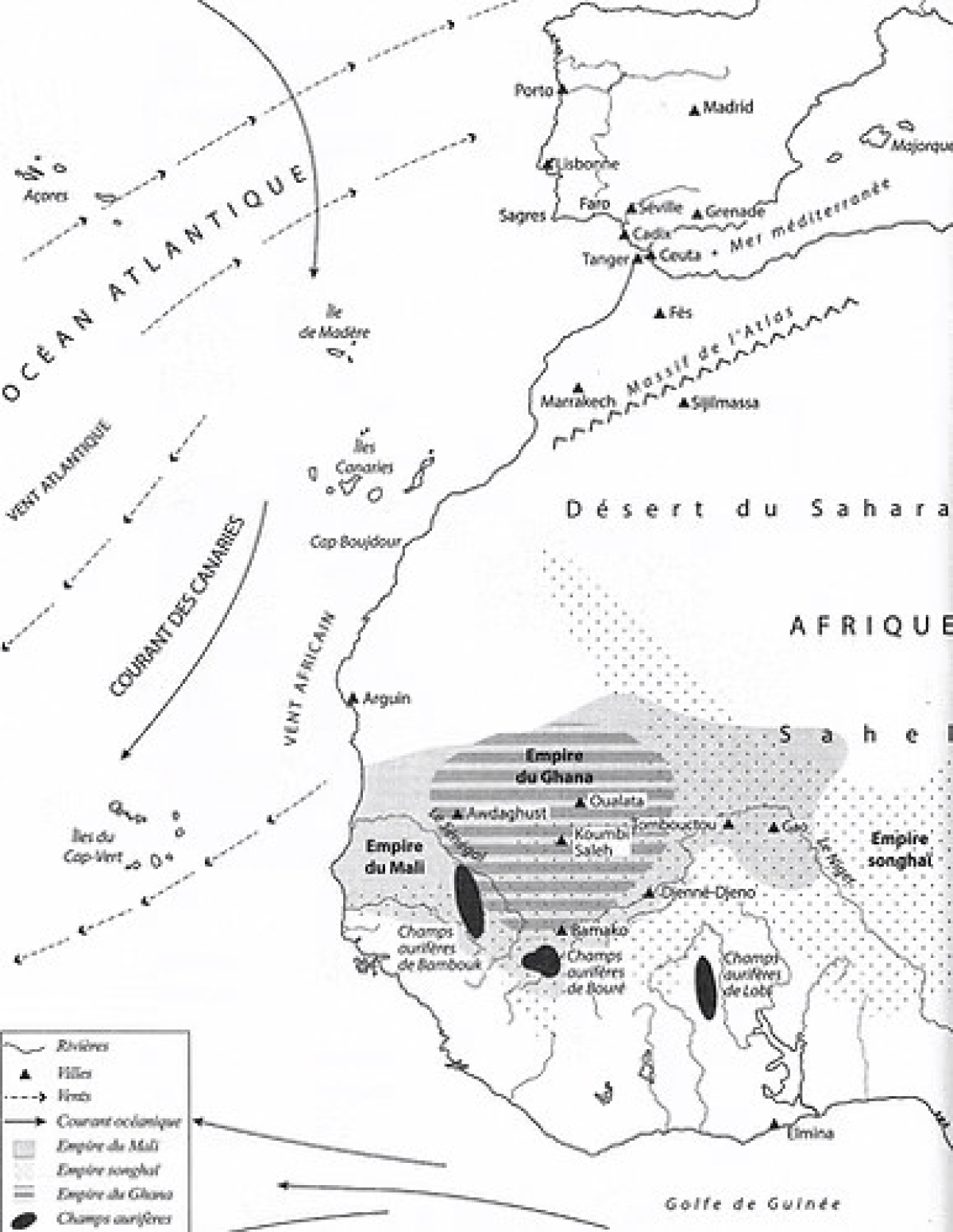

Elmina, ou El Mina – la mine: c'est l'or qui attira d'abord les Européens (Portugais, Espagnols, puis Anglais et Néerlandais) sur cette côte baignant un empire africain riche et bien organisé (la carte est aussi tirée du livre). Contrairement à une des idées reçues sur l'Afrique, le «continent des ténèbres» n'était pas qu'un obstacle à contourner sur la mythique route des Indes, mais bien un but en soi. A la fin du 15e siècle, la «Côte d'Or» produisait annuellement 680 kilos du précieux métal à destination du Portugal, soit le dixième environ des réserves totales d'or dans le monde à l'époque, ou le quart de l'ensemble des revenus de la Couronne.

Jaloux de cette richesse, le Portugal décréta en 1474 qu'il était illégal que des «étrangers» commercent avec Mina, tout contrevenant étant puni de mort. Alphonse V plaça le commerce de Mina sous monopole royal. En 1482, suite logique, une expédition menée par Diogo de Azambuja amena des maçons protégés par des escouades de soldats pour construire en un temps record le «château» São Jorge da Mina, que l’on voit ici – le plus ancien monument européen du continent africain au sud du Sahara.

Dès le début, le commerce de l'or se doubla de la traite d'êtres humains. Pendant un siècle, celle-ci se pratiqua de façon endémique, secondaire. Ce n'est qu'avec l'arrivée des Espagnols et surtout des Néerlandais, que la situation bascula. Au début du XVIIe siècle, ces derniers envoyaient en moyenne vingt navires par an pour commercer avec la Côte d'Or. Bon an mal an, les Hollandais y échangeaient «180 000 mètres de lin, 40 000 livres de bassines, bouilloires et autres objets en cuivre, 100 000 livres de perles, des couvertures et autres marchandises» (K. Y. Daaku, Trade and Politics on the Gold Coast), déséquilibrant l'économie locale. En 1637, après une première tentative ratée, ils s'emparèrent d'Elmina, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales étendant son emprise sur toute la région.

De secondaire, la traite des Noirs devint bientôt la principale activité sur cette côte. Jusqu'à l'abolition de l'esclavage, soit pendant un peu plus de deux siècles, quelque 15 millions de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est sont capturées et expédiées vers les colonies européennes (Brésil, Caraïbes, Amérique du Nord), dont un tiers environ via Elmina. Les conditions de détention dans le «château» d'Elmina sont abominables. Des fouilles réalisées en 1972 dans un fort similaire ont révélé une épaisseur de quinze centimètres de déchets compactés constitués d'excréments, de sang et de fragments de peau (Saidiya V. Hartmann, Lose your Mother, a Journey along the Atlantic Slave Route). Les esclaves femmes, entassées sous le hall du château du gouverneur, sont nourries et font leurs besoins à même le sol dans une cave voûtée et sombre. Elles servent occasionnellement d'objets sexuels, «bénéficiant» d'une douche publique avant d'être conduites dans les appartements du maître des lieux, note Robert Kugbey Castle.

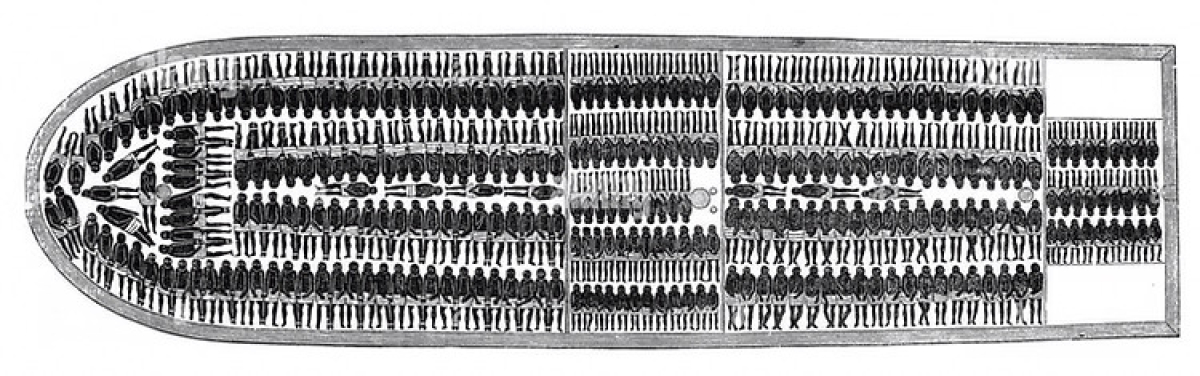

Un plan-type de transport d'esclaves sous le pont.

Lorsque j'ai parcouru le fort d'Elmina en 2009, un an avant le passage de Barack Obama, les visiteurs étaient peu nombreux, principalement locaux. Sur l'image ci-dessus, les élèves d'une classe ghanéenne écoutent les explications du guide en regardant une des «portes de l'oubli» débouchant directement sur les quais d'embarquement des navires négriers. Je me suis demandé quelles pensées elles suscitaient dans la tête de ces jeunes. Autre souvenir qui m'a marqué, les caves aux esclaves étaient situées directement sous une chapelle où les colons louaient le Seigneur... Il faut dire que l'âge des «grandes découvertes» coïncide avec celui où se forge le mythe de «l'Africain», être inférieur situé quelque part entre l'animal et l'homme, plus ou moins indifférencié.

L'atrocité humaine de l'esclavage a mis du temps à être reconnue comme telle. Il en a fallu davantage encore pour analyser avec plus d'acuité le rôle de respectables négociants − suisses aussi − enrichis grâce au commerce triangulaire: d'Europe, on acheminait des «indiennes» et autres marchandises vendues aux chefs africains, en échange d'esclaves transportés aux Amériques par des bateaux qui en revenaient chargés de sucre, café, cacao et autres «dentées coloniales». Utilisation optimale des navires et grands bénéfices pour ceux qui échappaient aux tempêtes et pirates.

Une autre idée reçue veut que les chefs africains se soient accommodés avec complaisance de ce commerce qui leur profitait aussi. Ce fut loin d'être le cas. Une nouvelle génération d'historiens dont fait partie Howard French raconte, archives à l'appui, les résistances africaines. Plus fondamentalement, elle questionne les causes de l'essor économique de l'Europe à partir de la fin du 15e siècle. Pour French, ce décollage et la révolution industrielle qui a suivi reposent − beaucoup plus qu'on ne le pensait jusqu'ici − sur l'esclavage et l'afflux de produits, de recettes venues des colonies grâce au travail de la main d'œuvre forcée.

«Au fil des siècles précédents, note French, l'Europe de l'Ouest n'avait acquis qu'une stature modeste sur la scène mondiale. Sur ce continent eurasien dont la limite orientale est la Chine, elle ne jouait qu'un rôle plutôt secondaire. Les grandes avancées civilisationnelles semblaient surtout avoir lieu ailleurs, que ce soit en matière de philosophie, de religion, de sciences, de techniques, de navigation ou de stratégie militaire.»

1492, la «découverte» de l'Amérique est bien une date-pivot. Mais alors que les Européens y voient l'expression de leur audace, entre autres qualités entrepreneuriales et créatives dont l'ensemble assura leur domination aux siècles suivants, une lecture moins unilatérale de l'histoire met en lumière le facteur déterminant que fut l'imposition par la force d'un système d'échanges déséquilibré basé sur la destruction massive des hommes (esclavage, extermination des «locaux») et celle des ressources naturelles, au profit de monocultures coloniales dégageant des revenus considérables. Sans parler d'avantages annexes sur le plan diététique, de l'expérimentation industrielle, etc.

La thèse demande bien sûr à être étayée. C'est précisément ce que fait Howard French dans son livre abondamment documenté. Je ne peux qu'en recommander la lecture et en tirer deux exemples, à commencer par l'île de La Barbade, perçue aujourd'hui comme une destination touristique exotique.

Or, entre 1630 et 1680, la Barbade, où la présence noire était insignifiante, devient un territoire dont la population est constituée à 75% d'esclaves africains affectés à la culture du sucre. Sur ces 430 km carrés (le huitième de la surface du canton de Vaud), 252 000 esclaves sont «importés» de 1701 à 1810. Dans les quarante ans suivant la création de la plantation «modèle» de James Drax, la consommation de sucre est multipliée par quatre en Grande-Bretagne. En 1700, La Barbade fournit près de la moitié de la consommation de sucre européenne, sa production dépasse en valeur celle de toutes les colonies espagnoles du Nouveau Monde.

Les effets sont multiples: énergétique (les calories ingérées par le travailleur anglais le rendent plus productif); financier, sur le Trésor de Sa Majesté et la bourgeoisie naissante; industriel même, car on teste à La Barbade des «ateliers» dont s'inspireront les usines de la révolution industrielle.

Saint-Domingue connaît un destin analogue. Lorsque l'Espagne la cède à la France en 1697, les Européens y vivent chichement de piraterie et d'élevage. En 1739, elle est devenue la colonie esclavagiste la plus riche du monde avec pas moins de 450 moulins à sucre. Au 18e siècle, 685 000 esclaves y sont acheminés.

«La Barbade et les autres colonies sucrières n'ont pas seulement donné une impulsion importante à l'économie européenne au 17e siècle; plus important encore, elles ont sauvé de la noyade les colonies britanniques d'Amérique du Nord qui n'avaient pas le droit de vendre la plupart de leurs produits manufacturés sur le marché britannique», souligne French. Les colonies vendent à d'autres colonies, le système se mondialise...

Ce qui vaut pour la Grande-Bretagne s'applique aussi à la France et aux Pays-Bas. L'émergence d'une classe marchande de plus en plus puissante a fini par chahuter les royautés et modifier les institutions européennes, jusqu'à la conflagration de 1914.

J'arrête là les extraits du livre et renvoie à l'avis d'un Américain qui connaît l'Afrique pour lui avoir consacré une part non négligeable de sa fortune et de son temps: Bill Gates.

«J'étudie l'Afrique et son histoire. Au fil des ans, les activités de notre fondation m'ont amené à côtoyer nombre d'experts et de partenaires sur ce continent, j'ai lu bien des livres et visité beaucoup de pays. Mais je vois l'Afrique plus clairement grâce au nouveau livre de Howard French*. Bien écrit, rigoureusement documenté, il change la perspective occidentale sur ce continent. (...) Quand on termine une lecture avec l'envie d'en savoir plus sur tel ou tel sujet abordé, c'est le signe que l'ouvrage est bon. Voilà le sentiment que j'ai éprouvé avec Noires origines, ce n'est pas une critique, mais un compliment.»

Même si ce n'est pas son objet (French raconte et documente, son but n'est pas de culpabiliser), le livre débouche sur une question actuelle. Où en est l'Europe septante ans après le début de la décolonisation? «En plein décrochage depuis le tournant du siècle», note Arnaud Leparmentier, correspondant du Monde aux Etats-Unis. «Heureusement que les Européens ont Elon Musk − poursuit-il sur le mode ironique − il leur permet de se mentir encore un peu.»

Se mentir sur quoi? La date du décrochage, par exemple.

Quand celui-ci a-t-il commencé? Autour de l'an 2000, un peu avant, quand les Trente Glorieuses ont fait place à des crises récurrentes? Ou encore plus tôt, quand la rente coloniale s'est éteinte?

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

2 Commentaires

@Chan clear 11.02.2025 | 09h46

«Merci pour ce descriptif, de passage au Ghana aprés une traversée de Saharah nous avons fait halte dans ce château devenu musée de l’esclavagisme, souvenir de cette moiteur et murs chargés , une petite visite guidée par un responsable du lieu nous apprenait aussi que les rois de Haute Volta fournissaient une partie des populations destinées a être vendues. C’est là que j’ai vu pour la première fois des vautours ( oiseau charognard) attendant patiemment en haut des poteaux électriques … Le Ghana était une désolation à cette époque, abandonnée par les anglais, des églises abandonnées tous les kilomètres , squattées par la volaille et les locaux, ce fut la première rencontre avec les moustiques virulent porteur le la malaria. Un souvenir inoubliable cette ville et les bords de l’Océan .»

@stef 23.02.2025 | 18h27

«Extrêmement intéressant, merci !»