Culture / La restitution d’une époque où le non-dit était roi

Pour son roman paru aux éditions Bernard Campiche sous le titre «Question d’honneur», Janine Massard s’est inspirée d’une histoire bien réelle et tragiquement révélatrice de l’esprit d’une époque.

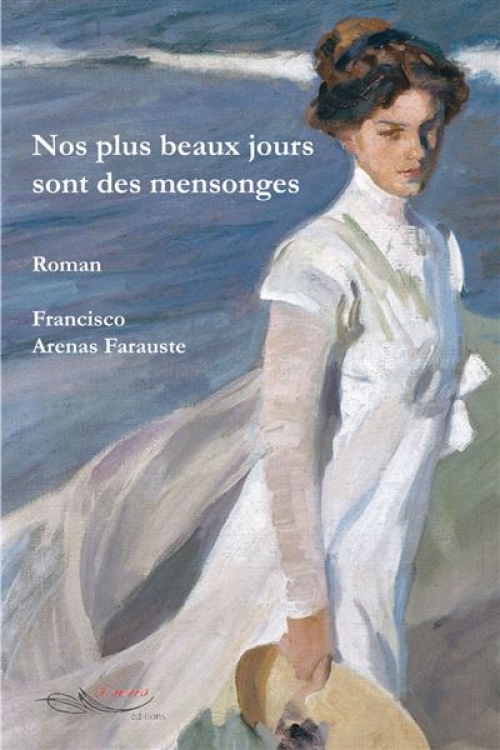

Janine Massard. © Sabine Dormond

Gisèle n’a que dix-sept ans lorsqu’elle se fait violer lors d’un bal de campagne. Le petit bâtard qui pousse dans son ventre n’a ni place, ni avenir dans une microsociété rurale où la peur du ragot dicte les faits et gestes de chacun. Le père de Gisèle se résout à perdre tout respect de lui-même pour rester respectable aux yeux des autres (en ce temps, l’instituteur est un notable). Cela passe par l’élimination physique de son petit-fils. Et par la préméditation de ce meurtre tout au long de la grossesse de sa fille aînée.

Ce récit narratif ne laisse aucune place au suspens. Ce n’est pas là que réside l’intérêt du roman. Le lecteur comprend d’emblée que le bébé à naître est condamné. Il s’agit pour l’auteure de reconstituer des faits, une époque, une mentalité au plus près de ce qui s’est réellement passé. Mais on devine aussi un enjeu plus personnel, le désir de rendre hommage ou justice à une amie proche affectée toute sa vie par la scène d’horreur dont elle a été témoin.

Cette amie présentée sous le prénom de Floriane n’est autre que la sœur cadette de Gisèle. Elle n’a que dix ans lorsque sa sœur accouche à domicile dans la plus grande clandestinité. Réveillée par des bruits, elle se cache sous le piano et assiste à la scène sans rien y comprendre, d’autant plus qu’elle ignorait tout de la grossesse de sa sœur. Ce qu’elle entend fait vaciller toutes ses certitudes et s’effondrer ses repères. Elle en perd la voix. Toute sa vie en sera perturbée, notamment sur le plan sexuel.

Votre roman est inspiré d’un fait réel dont vous avez bien connu l’une des protagonistes. Qu’est-ce qui vous a incitée à raconter son histoire?

Une de mes camarades de classe énervait beaucoup de monde par son comportement. Elle piquait des crises de fou rire et n’osait pas prendre la parole. Elle avait une voix très fluette, presque aphone. Ses comportements étranges ont perduré tout au long de sa vie. C’est seulement le lendemain de sa mort que j’ai appris ce qui était arrivé et compris pourquoi elle était si bizarre, pourquoi le contact était si difficile. Elle venait de raconter son secret à sa meilleure amie. Elle n’avait jamais osé parler du drame auquel elle avait assisté. Son absence de voix était due à l’obligation de se taire. Quant à son père, un AVC le privera bien plus tard de l’usage de la parole. C’est très parlant, si on a le sens des symboles.

N’y avait-il pas d’autres moyens que l’infanticide de sauver «l’honneur», par exemple en portant plainte contre les auteurs du viol?

C’étaient toujours les filles les salopes. Ma mère était persuadée qu’il était impossible de violer une fille non consentante, parce que sa force était multipliée par sept dans ces circonstances. Comme le disait Duras, la femme est toujours coupable. À la même époque, une fille placée s’est noyée dans la fontaine du village en découvrant qu’elle était enceinte. Dans l’histoire que je relate, l’instituteur risquait son honneur si la grossesse de sa fille venait à se savoir. C’étaient le syndic, l’instituteur et le pasteur qui faisaient la loi. Ils se devaient de montrer l’exemple.

Et Marianne (la mère de la jeune fille violée) n’aurait-elle pas pu simuler une grossesse?

Non, la mère avait 45 ans, elle était trop âgée pour être enceinte. S’ils l’avaient su plus tôt, les parents auraient pu amener leur fille chez une faiseuse d’ange.

Cette question me fait repenser à deux familles catholiques de Rolle: elles étaient pauvres, avaient chacune une tapée d'enfants à tel point qu'on ne les comptait plus, mais la paroisse les soutenait. Chaque fois qu'une fille n'était plus visible pendant un certain temps, il se racontait à leur sujet qu'on verrait bientôt la mère pousser un landau en disant que c'était le sien. Et le curé y croyait et les baptisait tous!

Le drame semble impacter davantage la petite sœur qui en est témoin que la grande qui le vit. Est-ce que le fait de ne pas comprendre, l’incapacité à verbaliser, aggrave le ressenti?

L’aînée a été soulagée, elle a pu finir ses études, se marier. Au final, le drame l’a moins affectée, elle s’est peut-être sentie rachetée par le père. Sa sœur en revanche a été marquée à vie. Elle avait environ huit ans quand elle a assisté à la scène et vingt ans quand son père est mort. Elle n’est jamais allée le trouver seule à l’hôpital. Son instinct lui disait qu’il avait fait quelque chose d’interdit. Voir sa sœur ravivait un souvenir effroyable. Elle a toujours fui la confrontation directe.

Ce genre de drames se produisaient souvent?

Une voisine m’a dit qu’elle avait connu trois cas similaires. J’ai moi-même été victime de harcèlement à l’âge de 15 ans de la part du patron de la vigne où je faisais les vendanges. C’était un gros bonhomme qui a essayé de me faire «une langue fourrée» comme on disait à l’époque. Il profitait que j’étais penchée pour tenter de me pincer les fesses. Par la suite, j’ai été convoquée par l’instituteur qui était aussi conseiller de paroisse. Il m’a accusée d’avoir perdu mon pucelage à force d’aller dans les dortoirs des vendangeurs. Si ça avait été vrai, je n’aurais pas eu le droit de faire ma confirmation: une honte définitive pour mes parents. Je me suis défendue, j’ai dit que je pouvais passer un test à l’hôpital. C’est ma grand-mère qui m’avait donné ce tuyau. Cette anecdote en dit long.

Quand et suite à quels évènements a-t-on cessé de considérer les victimes de viol comme coupables de ce qui leur arrivait?

Dans les années soixante-huit. Beaucoup de femmes se sont engagées comme Simone de Beauvoir et Marguerite Duras. Il y a eu la pilule, l’évolution vers plus de liberté. Je me souviens qu’à la campagne, c’était honteux de vivre à la colle, alors que dans les villes tout le monde s’en foutait. Des sociétés enferrées dans leurs principes avaient peur de l’évolution.

Qu’est-ce qui caractérisait la mentalité de l’après-guerre?

Les socialo-communistes étaient au pouvoir dans les villes comme Lausanne. Ailleurs, on avait très peur des rouges, surtout dans les villages. On ne voulait pas voir Staline dans nos vignes. C’était l’antagonisme ville-campagne.

La réputation est-elle, aujourd’hui encore, ce qu’un individu a de plus précieux?

Suivant où on est, si on est fonctionnaire d’État ou à la tête de quelque chose, oui, mais il y a aussi beaucoup de scandales sans conséquence. On a pris l’habitude. Aujourd’hui, la fille aurait porté plainte.

Dans la société occidentale moderne, la réputation de nos proches peut-elle encore rejaillir sur la nôtre?

Non, on est devenu beaucoup plus tolérants, plus ouverts. Dans les années soixante - septante, ça pouvait encore être le cas. Une mère de fille de bonne famille est morte de chagrin en apprenant que sa fille était lesbienne.

Vous avez un autre livre qui va bientôt sortir?

Oui, dans un tout autre registre, c’est un livre très drôle. Il s’intitule Grand-mère et la mer. Ma grand-mère qui avait passé sa vie au bord du lac voulait absolument voir la mer avant de mourir. Mais avec moi, pas en passant par une agence. Dès que tu sortais, tu te heurtais à l’histoire. C’était aussi l’occasion de parler.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@TIFF 06.09.2019 | 14h53

«Pas possible de publier un aussi mauvais portrait, flou en plus. C'est vraiment du foutage de gueule autant vis à vis de Janine Massard que de vos lecteurs.»