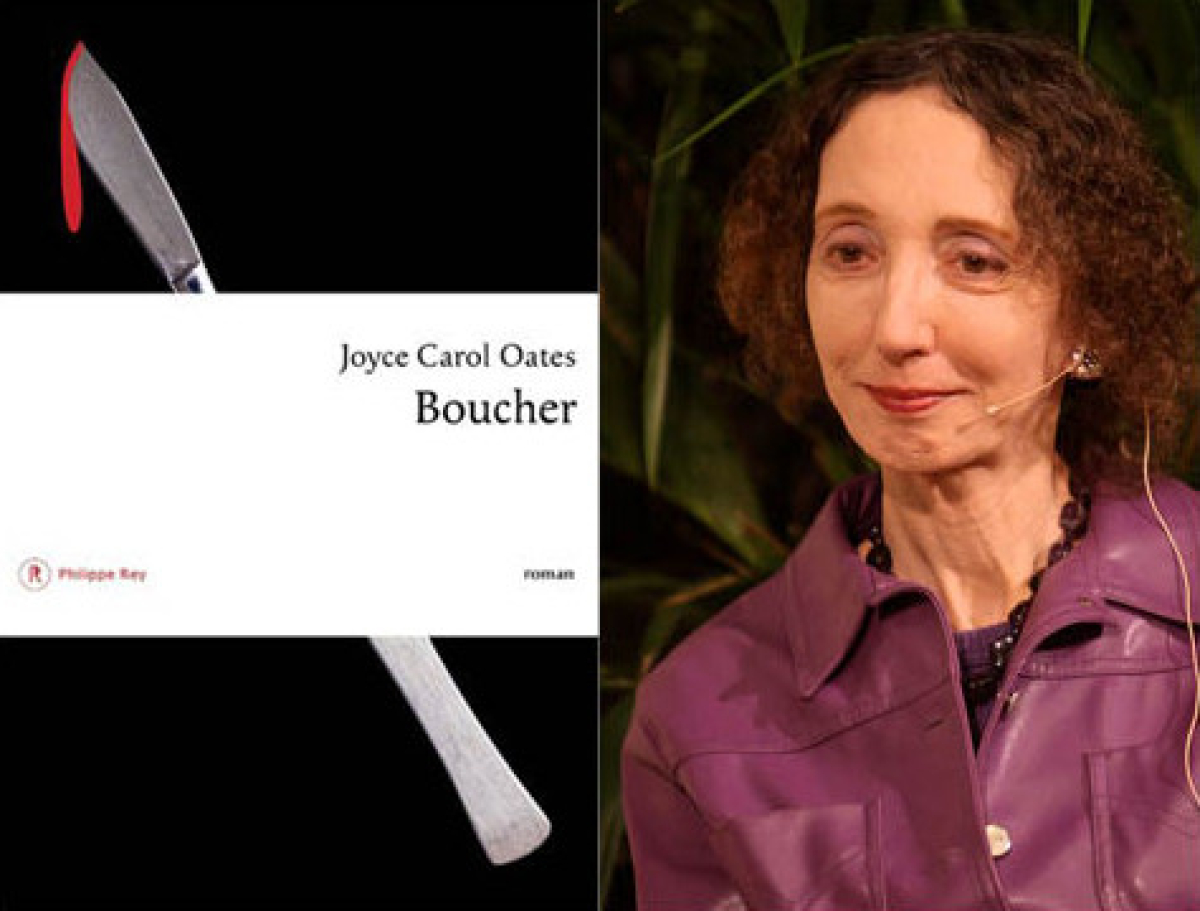

Culture / La saignée de l’affreux «Boucher» tient de l’exorcisme vital

A partir de faits avérés, la prolifique et redoutable Joyce Carol Oates brosse, de l’intérieur, le portrait d’un monstre ordinaire de la médecine bourgeoise, qui se servait des femmes les plus démunies comme de cobayes utiles à ses expériences de réformateur plus ou moins «divinement» inspiré. Lecteurs délicats s’abstenir…

On se trouve incessamment secoué entre dégoût et fascination, répulsion et adhésion, rejet viscéral et reconnaissance par «devoir de mémoire» à la lecture du dernier roman de Joyce Carol Oates traitant, après son mémorable Livre des martyrs américains où elle abordait la question de l’avortement et ses séquelles dramatiques, des pratiques effrayantes en cours dans un asile psychiatrique américain réservé aux femmes en détresse sociale et psychologique, au tournant des années 1850.

S’il s’agit là d’une œuvre de fiction «limite gore», et parfois jusqu’à l’insoutenable, la romancière n’en insiste pas moins sur la base «réelle» de sa narration, nourrie par une vaste documentation et, plus précisément, par les vécus et autres écrits de trois personnages «historiques», à savoir J. Marion Sims (1813-1883) considéré comme le «Père» de le gynécologie moderne, Silas Weir Mitchell (1876-1933), autre «Père» de la neurologie médicale, ainsi qu’Henry Cotton (1876-1933), directeur de l’asile d’aliénés du New Jersey de 1907 à 1930.

Or le roman s’écarte immédiatement d’une relation seulement factuelle, relevant de la plate chronique ou du témoignage, pour nous plonger au cœur de la psychologie, tissée de complexes et d’énormes préjugés, de celui qui sera le protagoniste éponyme du roman: ce «boucher» aux mains sanglantes au nom de Silas Aloysius Weir dont la Chronique d’une vie de médecin module un journal tenu d’une main solennelle sous le regard attentif de Dieu en Personne, sévère et juste copilote de ce fils et frère de médecins plus doués que lui (à vrai dire son père et son frère le méprisent) et à qui il s’est juré d’en remontrer, autant qu’il s’impatiente de prouver au monde qu’il est (ou sera) l’égal des plus grands réformateurs de la médecine de son temps.

Le diable est dans la femme…

Le première expérience du jeune médecin, relevant d’une odieuse «boucherie», survient à une époque où il n’est rien. Le premier portrait qu’en établit la romancière en faisant parler les jeunes femmes brillantes du milieu bourgeois où il aimerait être admis, puis un confrère de son âge que navre sa médiocrité, annoncent pour ainsi dire le ratage de l’opération à laquelle il se risque, sur la personne d’une enfant de trois mois dont il entreprend de corriger, scalpel en main, le crâne qu’il juge «défectueux», résultat probable d’un accouchement bâclé par une sage-femme incompétente (elles le sont le plus souvent à ses yeux de carabin prétentieux), mais voici que sa petite patiente se débat comme une possédée sous son scalpel et meurt après qu’il l’a recousue avec une alêne de tapissier; et voilà que le gâchis fait jaser, au point qu’il va devoir se faire oublier, pas de chance et plus de job, mais il a la vie «devant lui» et Dieu lui revaudra ça…

Ce qu’il faut alors remarquer, à propos de Dieu et de la femme, c’est que l’approche de celle-ci se fera désormais, pour Silas Aloysius Weir, par les seules voies supposées maudites des parties honteuses dont il deviendra un spécialiste, avec la corrélation ultérieure de l’utérus et du mental. Or sa propre psychose, sous couvert de respectabilité sociale et familiale (il se marie avec une femme pieuse à laquelle il fait neuf enfants), s’inscrit dans un contexte bien particulier puisque, à la veille de la guerre de Sécession (1861-1865), le débat fait rage entre abolitionnistes (Weir en est, même s’il considère la race noire comme inférieure) et esclavagistes, alors même qu’une autre forme d’esclavage entre Blancs sévit en ces lieux, constituant l’un des sujets majeurs du roman. De fait, Silas Aloysius Weir est supposé soigner, tous les jours, les victimes de mauvais traitements subis par des ouvriers européens importés aux Etats-Unis au titre de contractuels de sept ans, où les femmes sont les plus mal loties, surexploitées et souvent acculées au suicide. A ce titre, il exerce la médecine en privilégiant, comme le veut la tradition moliéresque, la saignée à outrance, mais ses ambitions sont ailleurs, ancrées au plus obscur de ses hantises et de ses terreurs, entre les jambes de la femme, grand analyste (pense-t-il) de l’hystérie et de ses causes organiques localisées, imposant tantôt l’ablation des ovaires, de l’utérus, du clitoris estimé «diabolique», etc. Au pic de son délire, disposant d’un laboratoire personnel secret, il procédera à des injections de belladone ou de mercure dans le canal génital de telle patiente dûment ligotée et sans anesthésie, coupant la langue des sujets au trop haut degré de verbosité («l’on soupçonne depuis longtemps que la maladie mentale s’exprime principalement par le langage», remarque-t-il) et s’inquiétant même de vérifier les théories d’Aristote et de Galien liées à la matrice flottante se déplaçant à l’intérieur du corps féminin pour y répandre l’infection…

Folie furieuse et rédemption

Pour hallucinant qu’il soit, le «tableau» de l’enfer médical que représente l’Asile des femmes aliénées de l’Etat du New Jersey, dirigé par Silas Aloysius Weir après sa découverte de l’infaillible technique de réparation de la fistule des femmes (il se compare à Christophe Colomb quand il réussit sa première suture avec un fil de soie emprunté à sa femme bonne couturière), ne signifie pas que tout y soit absolument noir, comme l’illustre la figure résiliente de la jeune Brigit Agnes Kinealy au visage d’ange, sourde et muette depuis la mort de sa mère, à laquelle on a arraché son propre enfant après un accouchement effroyable, et dont le Dr Silas Weir fait son assistante privilégiée.

Contre toute attente, c’est cependant sous la plume de Brigit, initiée à la lecture et à l’écriture par le jeune Jonathan, fils du patron secrètement opposé aux pratiques de son paternel, que le roman va basculer à la fois dans l’horreur absolue (car sa vérité ne souffre aucune excuse «religieuse») et dans une forme de rédemption qui n’a rien d’un happy end artificiel mais sonne «plus humain».

Dans la foulée des grands textes de médecins-écrivains, à commencer par ceux de Tchekhov et, tout récemment parues, des Notes d’un médecin de Vikenti Veressaiev (BPLT du 20 décembre 2024), Boucher fait également écho au Surveiller et punir d’un Michel Foucault, entre autres ouvrages traitant d’antipsychiatrie.

Par manière de conclusion aux résonances tout actuelles, le fils Jonathan Weir, qui a choisi de publier la Chronique d’une vie de médecin rédigée par son père, tout en s’excusant auprès des lecteurs qui risquent d’être choqués, relève que, «comme nous l’avons appris ces dernières années dans ce pays tragiquement divisé, déchiré par les dissensions, il est préférable que la Vérité l’emporte à tout prix»…

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire