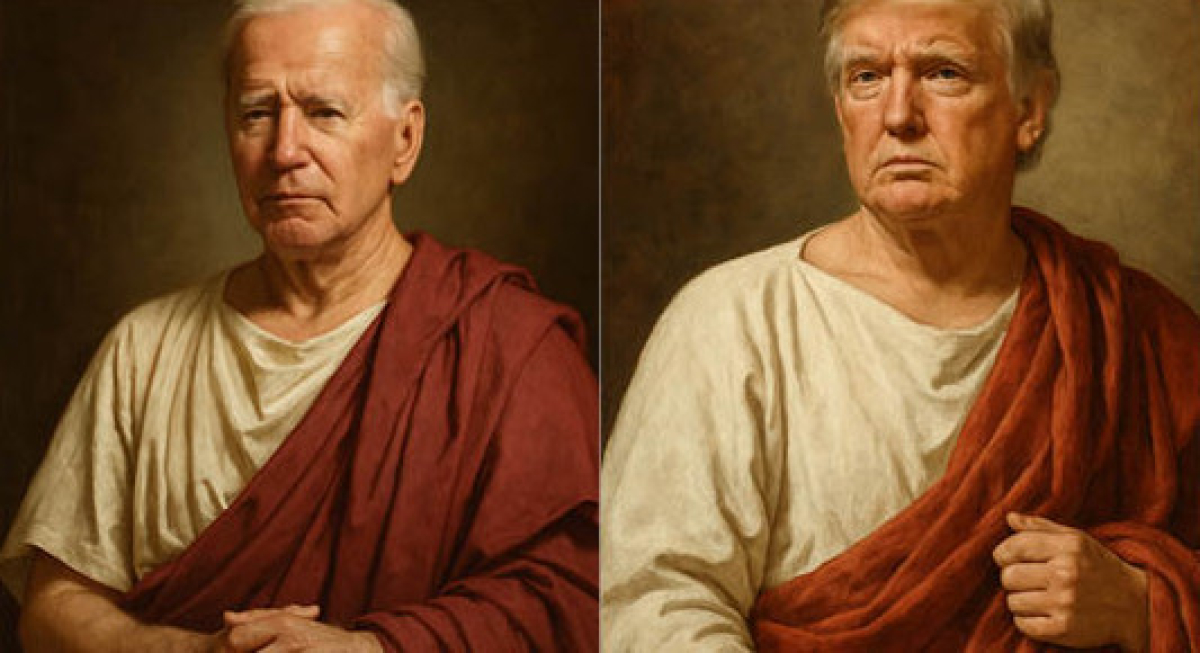

Analyse / La république américaine entre dans sa phase Marius et Sylla

Dans la Rome des années 80 avant JC., les rivalités entre Marius, chef inclusif mais vieillissant de la faction populaire, et Sylla, riche jouisseur attaché aux valeurs traditionnelles à la tête des oligarques marquent le début du lent déclin de la République romaine. Toute ressemblance avec des personnages connus d’une république impériale bien installée en Amérique du Nord n’est pas fortuite…

Celles et ceux qui ont conservé quelques parcelles de culture latine se souviendront que la lente agonie de la république romaine avait été marquée par divers épisodes mortifères: guerre sociale engendrée des querelles sur les immigrants (Déjà! A l’époque les peuples latins d’Italie s’estimaient discriminés par les Romains qui persistaient à les considérer comme des étrangers), tentatives de coups d’Etat, rivalités entre démagogues, soulèvements d’esclaves et de rois rebelles, guerres civiles. L’un des plus saillants d’entre eux fut la querelle qui opposa Marius, chef du clan des populares (les démocrates d’aujourd’hui) à Sylla, chef des optimates (les républicains) dans les années 80 avant JC.

Marius et Sylla se connaissaient bien, le second ayant servi sous les ordres du premier en Afrique, où ils avaient combattu avec succès les troupes du roi numide Jugurtha que Sylla avait fini par capturer en 105 au grand dam de son chef. Marius, soldat sévère d’extraction populaire, avait fait une brillante carrière comme général et avait plusieurs fois obtenu le consulat. Vieillissant, il souffrait d’être écarté d’un pouvoir qu’il estimait lui revenir de droit. Sylla, jeune aristocrate désargenté mais rusé, sybarite militant, s’était refait une santé grâce aux campagnes militaires et à des mandats lucratifs dans l’administration romaine. La rivalité personnelle qui les opposait se cristallisa peu à peu dans les divisions politiques qui scindaient la société romaine en deux camps hostiles.

Quand les inégalités s’accroissent et que le pouvoir s’éloigne du peuple

Les brillantes victoires et les impressionnantes conquêtes menées par la République lors du siècle précédent – grâce à l’annexion, durant la fabuleuse année 146, à la fois de la Grèce et de l’Afrique du Nord avec la chute définitive de Carthage – avait considérablement changé la société romaine en y accroissant de façon spectaculaire la richesse mais aussi les inégalités. L’austère soldat-laboureur qui rentrait à la maison cultiver son champ après avoir combattu l’ennemi avait laissé place à une riche caste d’aristocrates latifundiaires, de marchands et de financiers enrichis par la spéculation foncière et le trading des marchandises extraites des nouvelles provinces. Le Sénat s’était donc éloigné du peuple, se méfiait des tribuns et parvenait à bloquer les réformes agraires et fiscales voulues par les Gracques. Les tensions s’accumulaient donc.

C’est dans ce contexte que Marius devint le chef de la faction populaire et Sylla celui des aristocrates et des oligarques, et qu’ils se livrèrent à une guerre sans merci en usant et abusant du bannissement, des proscriptions, de l’assassinat ciblé et de la guerre ouverte durant leur alternance au pouvoir pendant une dizaine d’années. Hier comme aujourd’hui, on pratiquait sans barguigner le lynchage médiatique et la cancel culture, en effaçant les effigies, les statues, les écrits, les noms, les pièces de monnaies frappées par l’adversaire. Wokes et antiwokes s’en donnaient à cœur joie. Seule différence notable: de nos jours, il n’est pas encore courant de faire couler le sang de l’adversaire. Quoique! A y regarder de près, les tentatives d’attentat (contre Donald Trump), le siège du Capitole (contre Biden), les renversements de régime amis aussi bien qu’ennemis et les assassinats d’opposants étrangers témoignent d’une appétence certaine pour la violence politique.

«Make Rome Great Again»

Toute ressemblance avec des personnages connus d’une république impériale bien installée en Amérique du Nord et rayonnant sur une myriade de vassaux et d’obligés partout dans le monde n’est évidemment pas fortuite, tant la ressemblance entre les marianistes-démocrates à la sauce Clinton-Obama-Biden et les partisans oligarchiques de Sylla-Trump sont frappantes. Non seulement les personnalités – un Marius et un Biden vieillissant supposés incarner la tendance démocrate et populaire face à un Sylla jouisseur et sans scrupule entouré de milliardaires – mais aussi les programmes politiques – un Marius plus inclusif face à un Sylla attaché aux valeurs traditionnelles et qui rêvait de restaurer la grandeur de la Cité romaine, i.e. «Make Rome Great Again» - entrent en résonance.

A deux mille ans de distance, la lutte sans merci qui opposa les champions des deux camps a perdu ses références morales: difficile de dire qui représentait le camp du Bien, qui le camp du Mal. Tous deux étaient persuadés d’incarner les valeurs de la République et de concourir à son raffermissement en faisant triompher son camp et son idéologie particulière. Mais le résultat de cette lutte fratricide est désormais connu, le verdict de l’histoire étant sans appel: quand une République, une démocratie, se corrompt dans la démagogie; quand le peuple ne sert plus que de variable d’ajustement dans le combat d’élites qui prétendent le représenter à titre exclusif et quand ce peuple se vend au plus offrant et renonce volontairement à exercer sa souveraineté, même les dirigeants les plus capables n’arrivent plus à redresser la barre, quelles que soient leurs intentions.

Ceux qui ont suivi Marius et Sylla, les Cicéron, Pompée, Mécène, Lépide, Antoine, Jules César, malgré leur génie indéniable, n’ont fait que précipiter la fin de la République et livrer les clés de la démocratie à un pouvoir autoritaire, à l’empire incarné par Auguste. On verra dans cinquante ans si la République américaine aboutit au même résultat.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

4 Commentaires

@rogeroge 09.05.2025 | 10h44

«Excellente comparaison. J'ajouterai Caligula auquel le maître du Kremlin n'a rien à envier.

Merci Guy Mettan.»

@simone 10.05.2025 | 16h56

«Magnifique. Merci.»

@hum 13.05.2025 | 12h22

«@rogerroge: Caligula était un empereur, entre 37 et 41, donc bien après le passage de la république à l'empire avec Auguste en 27 avant JC. Donc rien à voir avec la fin de la rèpublique décrite ici.»

@guy.mettan 16.05.2025 | 17h34

«Caligula? Rien que ça! J’ignorais que Poutine voulait nommer son cheval consul et qu’il avait été occis après seulement quatre ans de pouvoir…»