Culture / L’histoire russe et sa grande hache inspirent Gouzel Iakhina

Le roman russe à ne censurer sous aucun prétexte en cette rentrée littéraire: «Convoi pour Samarcande» de la Tatare quadra Gouzel Iakhina, folle saga d’une opération de sauvetage de 500 enfants menacés de mort par la famine et qui deviennent les symboles universels, dans une épopée à la Goya, de la détresse des victimes et de l’imprévisible solidarité humaine.

C’est dans un périple immédiatement ahurissant que nous entraîne Gouzel Iakhina dans son dernier roman, déployant un talent de visionnaire réaliste qui lui a déjà valu d’immenses succès en Russie et dans le monde, avec Zouleikha ouvre les yeux – évoquant les grandes déportations staliniennes dont sa propre grand-mère fut victime – et Les enfants de la Volga, consacré aux spoliations subies par la communauté allemande en Russie.

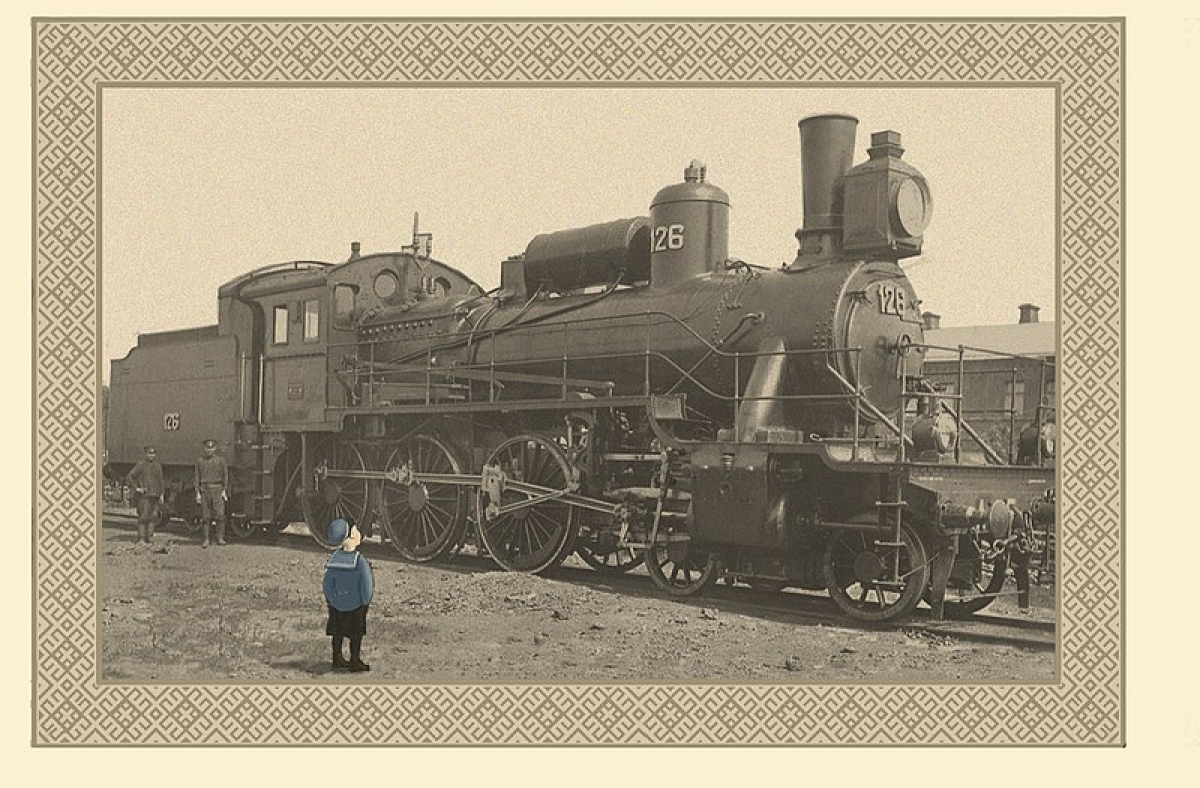

Trois pages et c’est parti: nous sommes en octobre 1923 en Tatarie rouge, et tel camarade commandant du département des transports vient de signer l’ordre de formation d’un train dans lequel seront entassés cinq cents filles et garçons de deux à douze ans issus de foyers d’enfants et de centres d’accueil, épuisés par la faim et les maladies de toute sorte, qui seront convoyés de Kazan, capitale du Tatarstan, à Samarcande, en Asie centrale. On aimerait lire: de l’Enfer au Paradis...

Le convoi fantôme a son chef désigné d’autorité: le jeune Deïev, vétéran de la guerre civile, qui a déjà beaucoup tué sans avoir connu jusque-là la douceur d’aucune présence féminine: une espèce d’enfant de la guerre et de la révolution qui, après trois pages, se fait déjà houspiller par celle qui sera sa compagne de voyage: Blanche la «sans cœur», comme elle voudrait qu’on la considérât, Blanche la commissaire politique de la commission à l’enfance qui voit tout de suite la fragilité de Deïev et lui oppose sa force implacable, avant que la paire ne collabore pour le pire et le meilleur.

Trois pages de plus et nous basculons en plein surréalisme, avec l’apparition, comme sortis du néant, des wagons réquisitionnés à la diable pour former le convoi, et c’est un premier reliquat du grand luxe ferroviaire de la Russie d’antan pourvu d’une bibliothèque de voyage, d’un piano et d’une baignoire; un deuxième wagon-église avec autel et coupole de bronze; puis un wagon-cuisine et cinq wagons-lits de troisième classe aux formes et couleurs variées leur valant le surnom de «guirlande», puant la cigarette et nécessitant un récurage préalable.

Mais ce n’est qu’un début. Car voici Deïev et la commissaire Blanche se pointer dans le palais de l’ancien siège de l’assemblée de la noblesse où ont été rassemblés les gosses promis au grand transfert, et là c’est comme une première apothéose baroque, avec les enfants malingres, les affamés et les pouilleux, les rachitiques et les grabataires, grouillant littéralement sous les fresques du bâtiment splendide, angelots au plafond, fleurs et fruits délicatement ornementés, tapisseries ravissantes que les petits édentés aux grands yeux aimeraient arracher pour s’en nourrir.

Sans fioritures inutiles pour autant, la romancière illustre bel et bien le tour baroque voire fantastique de la réalité de l’époque, aux contrastes extrêmes et aux détails quasi burlesques, évidemment surprenants en ces circonstances pour le moins dramatiques.

La vérité par la bouche des enfants

Or ce sera une constante du récit à venir, et notamment quand fuseront les lazzis et les horions, les vannes et les nasardes lancés par les mômes réunis, dont le langage charrie toutes les expressions de la rue d’où ils viennent, et l’on se rappelle alors le grappillage effectué par Soljenitsyne dans le goulag – la richissime langue des «zeks» qui trouve ici, avec les enfants des rues, un pendant gouailleur accentué par l’extravagante ribambelle des surnoms énoncés par Deïev en fin de course, où Prof rouillé et Banou la Nouille, Petia La Dèche et Pet de Mouton voisinent avec Ioussouf Sans Peur et Goulfia La Chauve, entre 500 autres sobriquets aux significations également explicités par l’auteure...

A tout moment, Convoi pour Samarcande trimballe ainsi l’insoutenable pesanteur du monde et l’effarante capacité de l’humain à faire face, se blinder, se durcir sans perdre pour autant sa capacité de rire, et même chez les tout petits singeant les plus grands – tous pourtant redevenant des enfants perdus quand les adultes qui les encadrent ici déclinent les règles du voyage et jouent leurs rôles dignes de respect et de tendre vénération.

La tendresse! Telle est, dans cet enfer terrestre, la substance miraculeuse, sans pathos ni mélasse sentimentale, qui assimile les personnages de cette épopée à une sorte de cohorte angélique déglinguée menée, avec la très dure Blanche et le très doux Deïev, par l’infirmier Boug septuagénaire et le belle Fatima aux bras faits pour bercer et cajoler, le cuistot Memelia infoutu de parler un mot de russe (un Votiak, un Tchérémisse ou le diable sait de quelle autre ethnie périphérique soviétisée?) mais comprenant tout ce qu’on lui dit, et les nurses, onze nurses, toutes vieilles et toutes débutantes et incultes, sauf Fatima passée par la fac des sciences de l’université de Zurich et spécialiste en ichtyologie – moins travailleuse sociale tu meurs!

Quant aux enfants, ils n’ont rien perdu de leur candeur naïve en dépit de tout ce qu’ils ont déjà vu et subi. Ainsi, invités à engloutir leur premier festin de bouillie après le départ du convoi, feront-ils soudain la grève de la faim (!) au motif qu’une rumeur interne les a avertis qu’on allait les empoisonner avant de vendre leurs corps au roi de l’Amérique, ou pire: être mangés par les Chinois. Alors Deïev de leur montrer qu’il ne s’agit là que de bobards, et de s’en servir une pleine louche. Avant que d’autres vérités passent, bel et bien, par la bouche de ces enfants…

Du «reportage» à la bonté russe

Ainsi que le précise Gouzel Iakhina en fin de volume, l’épique équipée des enfants, finalement débarqués tout nus à Samarcande dans une suite de scènes quasi oniriques et non moins poignantes, se trouve documentée par les archives notamment consacrées aux enfants des rues et autres orphelins dispersés par la guerre et la famine, alors que les protagonistes accompagnants ont eux aussi été inspirés par divers «modèles» existants.

Cet ancrage réel suffit-il à relier Convoi pour Samarcande à la tradition russe du reportage littéraire illustré, notamment, par la fameuse enquête de Tchekhov au bagne de Sakhaline ou, plus récemment, par les livres d’une Svetlana Alexievitch?

La question se posera peut-être pour ceux qui en restent à une séparation stricte des genres, excluant l’intervention de l’imagination ou les extrapolations de la poésie dans l’approche documentée voire «scientifique» des faits historiques. Mais Alexandre Soljenitsyne lui-même, grand témoin de la réalité concentrationnaire, fut le premier à revendiquer la nature «littéraire» de L’Archipel du goulag, et comment ne pas associer, aussi, les romans de Gouzel Iakhina à une véritable étude de la vie des gens répondant, à sa façon, au devoir de mémoire que s’efforcent de décourager les tyrans? Il n’est que de lire Convoi pour Samarcande, fiction dépassant apparemment la réalité afin de mieux la ressaisir, pour s’en convaincre…

Une autre composante essentielle du roman, en outre, et surtout par le truchement du personnage de Deïev, dont la dynamique personnelle relève de la quête d'une possible rédemption (il sauve les enfants pour être sauvé lui-même), ressortit à ce qu'on pourrait dire la bonté russe des humbles, évoquée là encore par Soljenitsyne quand il parle du peuple des «invisibles», ou encore incarnée par le vieil Ikonnikov de Vassili Grossman dans Vie et destin – et comment ne pas voir que cette bonté est celle-là-même de l'humain en sa face de lumière?

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire