Culture / Adieu mère, adieu patrie

Auteur d'un mémorable «Ordinary People» il y a une décennie, le Serbe Vladimir Perisic est de retour avec «Lost Country», histoire d'un garçon tiraillé entre sa famille et sa conscience politique naissante. Avec la même rigueur, ce film revisite un trauma personnel subi dans la Serbie de Slobodan Milosevic. Même resté sans distributeur en Suisse, on peut le découvrir ces jours à Genève et Lausanne.

Il était de ces cinéastes talentueux qui disparaissent parfois sans laisser de traces, le plus souvent victimes des aléas commerciaux du cinéma. Heureusement, on peut parler à l'imparfait pour Vladimir Perisic, porté disparu depuis 2009 et son inoubliable Ordinary People, film impacable qui démontrait comment des jeunes recrues peuvent être poussées à commettre un crime contre l'humanité. Impardonnable en Serbie, où le jeune auteur né en 1976 s'est retouvé ostracisé. Le voici pourtant qui ressurgit de nulle part avec Lost Country, présenté de même que le précédent à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes. Presque comme si de rien n'était, tant l'inspiration est proche et le style, modeste et précis, n'a quasiment pas varié.

Croisé à Genève, aux Cinémas du Grütli, Perisic nous a donné cette explication: «J'étais jeune et inconscient. Si j'avais su tout ce qui allait me tomber dessus, la violence des réactions, je ne suis pas sûr que j'aurais le courage de refaire ce premier film. Comme il a fallu que je gagne ma vie autrement, j'ai fondé une petite maison d'édition, qui a déjà publié plus de 120 titres, principalement sur la politique et les arts. Puis, alors que ce deuxième film commençait à mûrir, est encore arrivé le Covid.» Voilà qui élucide la douzaine d'années de silence, mais pas encore la tenacité qui lui a permis de reprendre le fil là où il l'avait laissé.

Fils du scénariste Predrag Perisic et de l'universitaire Nada Popovic, qui fut ministre de la Culture dans les années 1990, Vladimir Perisic a aussi eu la chance d'avoir gardé un pied en France depuis ses études à la Fémis. C'est ainsi qu'une amie d'études, la cinéaste Alice Winocour (Augustine et Proxima, par ailleurs compagne de Jean-Stéphane Bron à la ville), est devenue une précieuse collaboratrice pour ses scénarios. Et en particulier celui-ci, plus proche de sa propre expérience: comment un adolescent dont la mère est liée au régime commence à réaliser l'iniquité de ce dernier et se trouve pris dans un terrible conflit de loyauté. Un trauma personnel qu'il a traversé au moment de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie et qu'il lui a fallu remettre à bonne distance.

Regarder la vérité en face

Le récit se situe précisément en 1996, et on commence par y découvrir Stefan, 15 ans, heureux en compagnie de son grand-père à la campagne. Puis sa mère adorée, qui est séparée de son père, vient le chercher pour retourner à Belgrade où l'attend l'école. Stefan y a ses copains, joue dans l'équipe de water-polo et commence à s'intéresser à une fille. Arrivent des élections remportées par le parti d'opposition pro-européen et sa vie commence à basculer. En effet, sa mère est la porte-parole du gouvernement, une personnalité en vue. Et à partir du moment où le parti communiste au pouvoir décide de faire annuler les résultats de l'élection, suscitant une forte contestation estudiantine, Stefan se retrouve snobé par ses amis, peinant à comprendre ce qui lui arrive...

Lost Country, c'est donc l'Histoire vécue de l'intérieur, vue par le petit bout de la lorgnette si l'on veut. Mais pour l'auteur, qui raconte là une éducation politique, il s'agit toujours d'apprendre à regarder la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle. Et c'est là que ce nouveau film est parfaitement raccord avec le précédent, apparemment trop dur pour une conscience nationale confrontée à des crimes commis selon une logique fasciste. Cette fois, il ne s'agit «que» d'un flagrant déni de démocratie tel qu'il est perçu par un gamin obligé de tuer (symboliquement) sa mère. En 1996, la guerre des Balkans fait déjà rage depuis des années et les manifestations en question ne seront qu'un accroc dans la triste épopée nationaliste de la Serbie de Slobodan Milosevic. Mais pour une jeune conscience qui s'éveille, cet épisode devient un moment fondateur.

Conflit de loyauté cauchemardesque

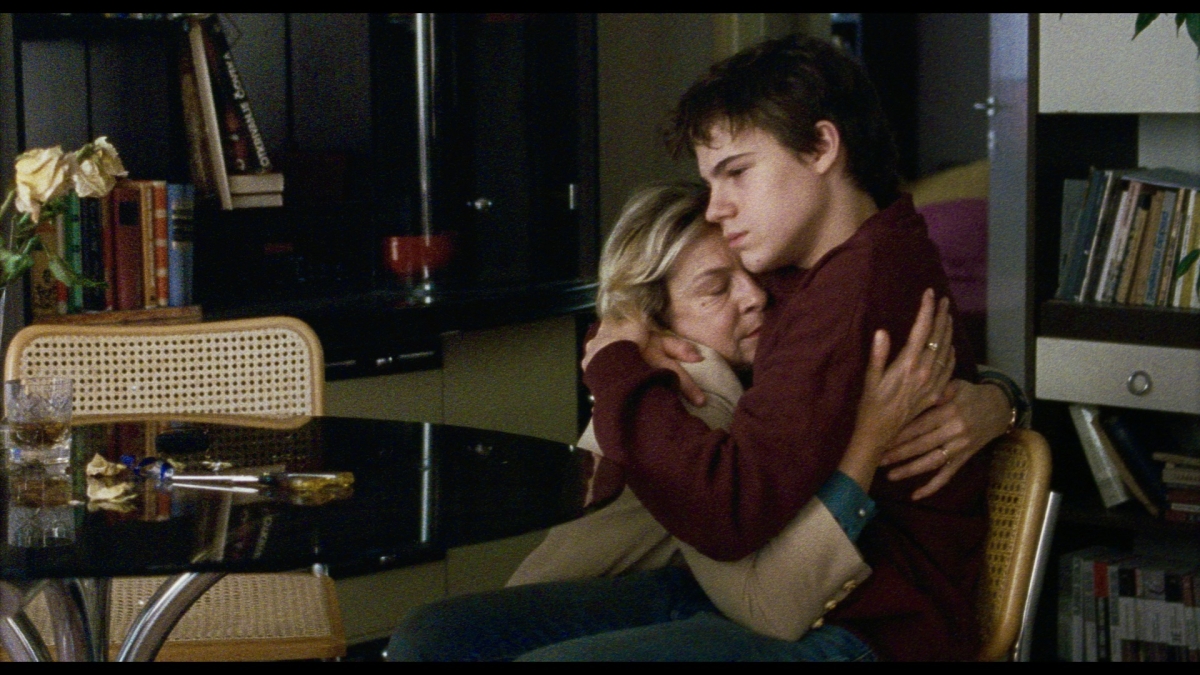

La réussite du film vient précisément de cette exigence de se limiter au point de vue de Stefan, incarné par un débutant parfaitement choisi, dont le visage reflète ausi bien l'innocence et la sensibilité qu'il exprime une intelligence et une maturité en devenir. En face, sa mère est incarnée avec toute l'ambiguïté nécessaire par Jasna Djurici, récemment admirée en vedette dans Quo vadis, Aida? de Jasmila Zbanic. Rarement à la maison, elle reste toutefois une présence épisodique, une énigme à déchiffrer, au même titre qu'un monde qui se révèle soudain hostile pour le garçon.

Resté fidèle à la pellicule d'alors (ici, du 16 mm), le cinéaste a aussi tenu à retrouver les lieux de sa jeunesse. «En tournant Ordinary People, je me suis parfois senti à la limite de la légitimité, n'ayant pas moi-même été à l'armée», explique le cinéaste. «Même si l'histoire de Lost Country s'écarte de ma stricte biographie, je tenais cette fois à ce que tout soit juste, du chemin pour se rendre à l'école au grand-père nostalgique de la Yougoslavie de Tito. Pour la même raison, je tourne les scènes dans l'ordre, avec un mélange d'acteurs professionnels et non professionnels qui se tirent mutuellement vers plus de réalisme. Mon jeune acteur n'avait qu'une vague idée du sujet et n'a découvert le scénario qu'au fur et à mesure, comme son personnage pris dans une sorte de cauchemar.» D'où l'étonnante intensité qui se dégage de ce film d'apparence si modeste?

Revirements de l'Histoire

Pour autant, ce fin cinéphile qui cite facilement Roberto Rossellini, Robert Bresson ou Jacques Rivette (on a oublié de lui demander s'il avait aussi songé à Nanni Moretti et son Palombella rossa pour le water-polo) n'hésite pas à inclure des scènes plus métaphoriques, telles qu'une visite chez l'oculiste, des cours de littérature ou un ramassage de pierres. Selon lui, la fin du film n'est ainsi pas forcément à prendre à la lettre: entre tragédie et renaissance, les choses restent ouvertes à l'interprétation. «En ex-Yougosalvie s'est malheureusement développée une sorte d'intolérance à l'art et à la fiction», déplore Perisic. «Tout est pris au premier degré, il n'y a plus de place pour la prise de distance et la pensée. C'est pour ça qu'on s'entretue! Or, naître à soi signifie se débarrasser de tout ce qui vous a formé. Je pense que je suis vraiment né le jour où j'ai tué tout cet héritage communiste qui avait entretemps viré à un vrai fascisme. J'y ai gagné le droit de partir, la liberté de me situer en marge de tout ça.»

Quant à ceux qui se méfient du cinéma historique, ils ne trouveront pas grand-chose dans ce film qui n'ait l'air parfaitement actuel, à part un téléphone vintage par-ci, une voiture un peu usée par-là. C'est que le cinéaste non plus n'a guère le goût des reconstitutions. C'est bien plutôt la confrontation aux échos du passé qui le passionne. «Pendant longtemps, j'ai cru que ce qui arrivait à mon pays illustrait le cul-de-sac du XXème siècle. Puis j'ai fini par comprendre que c'était plutôt le prologue du XXIème! Le renversement idéologique que nous avons connu s'est répandu un peu partout ailleurs.» Dernier revirement de l'Histoire, c'est dans la même école qui a accueilli le tournage qu'a eu lieu en mai dernier une fusillade meurtrière... à l'origine de grandes manifestations et d'une coalition «Serbie contre la violence (SNP)». Enfin une bonne nouvelle venue de Belgrade?

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire