Culture / Locarno à l'heure anglaise: de belles retrouvailles

La rétrospective «Great Expectations – Le cinéma britannique de l’après-guerre (1945-1960)» du 78e Festival de Locarno n'a pas déçu. Dans un contexte de réadaptation à une économie de paix, le caractère britannique y révèle ses qualités et faiblesses entre comédies grinçantes et récits criminels. Grands cinéastes et petits maîtres ont été également à l'honneur, avec un tiers des titres à présent repris à la Cinémathèque de Lausanne.

Sans doute faut-il avoir l'esprit un peu historien pour vraiment apprécier le cinéma d'un passé relativement lointain. Mais quel voyage que ces rétrospectives qui vous projettent à la fois ailleurs dans l'espace et dans le temps! Explorée au Royaume-Uni après l'Allemagne et le Mexique, la période de l'après-Seconde Guerre mondiale était à nouveau à l'honneur à Locarno cette année. Rien de plus normal: cette époque a vu l'apogée et le déclin du fameux «système des studios», merveilleusement organisé pour le meilleur et terriblement exclusif pour le pire, qui a produit un art aussi passionnant que sophistiqué, marquant pour longtemps nos imaginaires. Et n'en déplaise au jeune François Truffaut, cet art a tout autant existé en Angleterre qu'aux Etats-Unis, en France, en Italie ou au Japon!

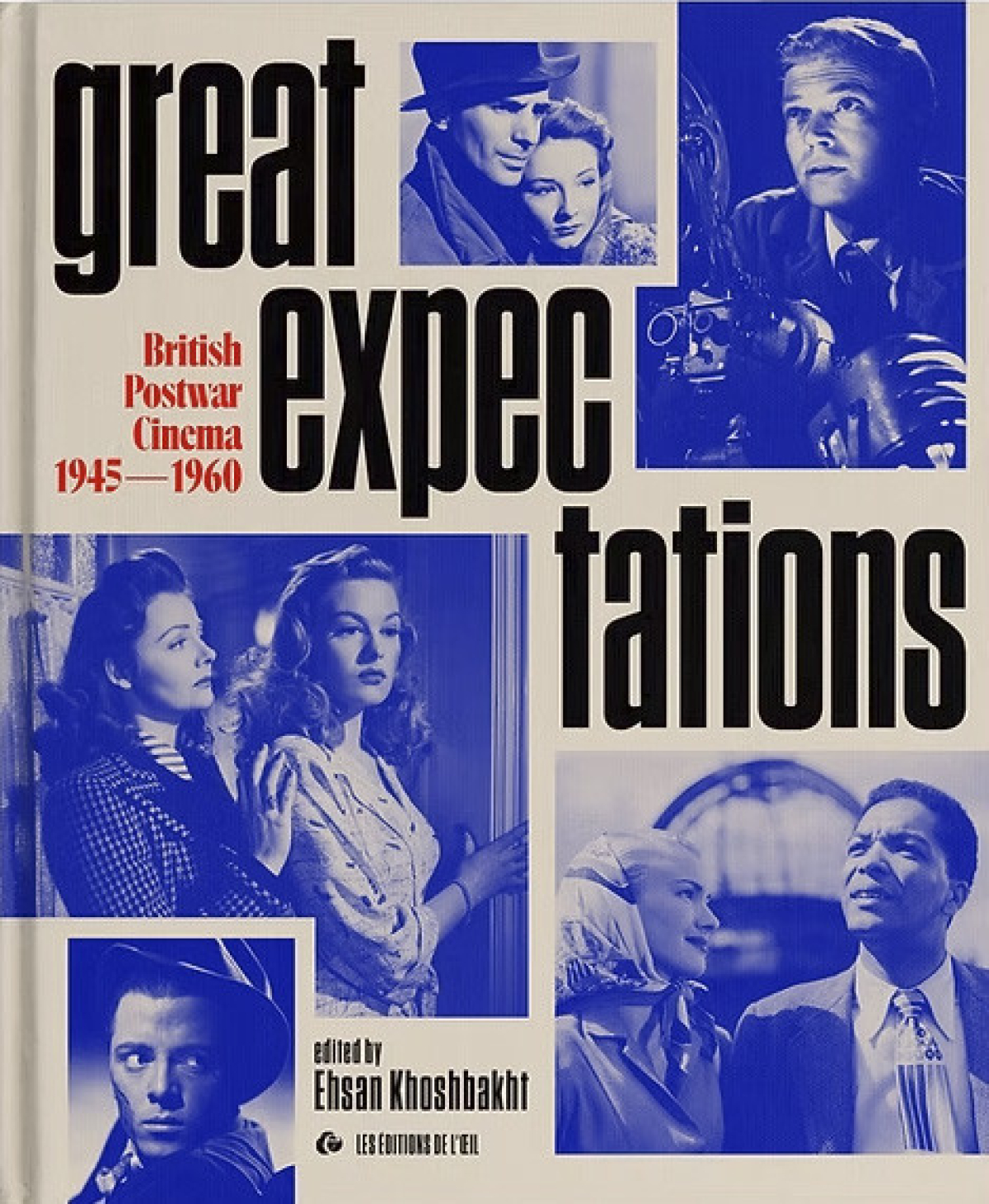

Programmateur d'origine iranienne qui a travaillé au British Film Institute, la cinémathèque de Londres, avant de co-diriger Il Cinema Ritrovato à Bologne, principal festival dédié au cinéma de patrimoine, Ehsan Khoshbakht était l'homme de la situation. Qui de mieux que ce cinéphile passionné au regard décalé pour ramener à la lumière ce cinéma pas toujours apprécié à sa juste valeur? A travers une quarantaine de titres choisis parmi le millier produits durant la période, il a remporté le pari d'un programme cohérent et stimulant. Règle d'or de cette sélection: pas de films à l'action située dans le passé ou à l'étranger, pas de films de guerre (le genre alors dominant) ou de fantastique (genre promis à un bel avenir), juste des films qui témoignent le plus directement de l'état de la nation tout en cherchant bien sûr à divertir.

Sur fond de précarité pour le plus grand nombre, on y aura vu beaucoup d'hommes en fuite et de femmes insatisfaites, de criminels sans cœur et de religieux dépassés, sous l'œil heureusement vigilant de Scotland Yard. Les ruines du Blitz rappellent un trauma récent, le noir et blanc accentue les contrastes de classe aussi bien que la grisaille d'une reprise économique hautement polluante. La bière, le whisky et le sherry coulent à flots, et si les vertes prairies du bocage anglais furent toujours une réalité reposante, ce cinéma n'en fit guère cas. Dans le grand chacun pour soi promu par le retour à la libre entreprise, c'est à peine si quelques petites utopies sociales voient le jour. Mais elles ne pèsent pas lourd face à un quotidien fait de petits arrangements avec sa conscience.

Michael Powell et les studios Ealing en tête

Malgré tout, la variété étonne. Sans surprise, Michael Powell s'est confirmé comme le principal auteur de la période, avec ou sans son complice, le scénariste Emeric Pressburger: originalité et perfectionnisme infusent tous ses films, porteurs d'une véritable vision du monde, de la savoureuse comédie romantique sans prince charmant I Know Where I'm Going! (1945) à une fameuse mise en abyme du cinéma comme instrument d'instinct meurtrier Peeping Tom (1960). Mais Carol Reed n'en est pas loin, entre sa fameuse tragédie irlandaise (du Nord) Odd Man Out et son récit d'une perte d'innocence enfantine The Fallen Idol, d'après une nouvelle de Graham Greene. Quant à David Lean, The Passionate Friends, tourné en partie sur le lac d'Annecy et à Chamonix (alors que les protagonistes se croient en vacances en Suisse!), il a révélé toute le complexité des relations intimes selon l'auteur de Brève rencontre, ici tombé amoureux «en direct» de sa vedette Ann Todd.

Autre confirmation, celle de la qualité globale des productions Ealing de Michael Balcon, à travers sept films sélectionnés. Au firmament, on placera It Always Rains on Sunday de Robert Hamer (1947), magnifique regard sur la classe ouvrière par l'auteur du grinçant Noblesse oblige, qui réussit à entremêler sur vingt-quatre heures les destins d'une vingtaine de personnages d'une banlieue anonyme – pour nous, la quintessence de cette rétrospective. Mais Alexander Mackendrick n'est pas loin avec Whisky Galore!, comédie écossaise anarchisante, et Mandy, drame sensible de la surdité. L'auteur de Tueurs de dames et Le Grand chantage y déploie son talent pour saisir les possibilités visuelles d'un lieu, esquisser les caractères avec ce qu'il faut de caricature et imprimer le rythme approprié au montage. Quant à Henry Cornelius et son Passport to Pimlico, il imagine avec une jolie verve la sécession d'un quartier de Londres qui se découvre... bourguignon! Et même les drames moins connus Train of Events (entre film à sketches collectif et film catastrophe), Pool of London de Basil Dearden (un excellent polar avec trafics, casse audacieux et romances qui se jouent entre le port de Londres et la City) et Nowhere to Go de Seth Holt (l'évasion et la dérive sans issue d'un arnaqueur américain) ils font aussi preuve de qualités de production supérieures.

Quelques découvertes majeures

Parmi les autres titres majeurs, on citera They Made Me a Fugitive d'Alberto Cavalcanti, Brésilien cosmopolite réfugié en Angleterre après avoir travaillé en France. Il s'agit d'un authentique film noir qui raconte la réinsertion ratée d'un pilote de la RAF (Trevor Howard), lequel tombe en mauvaise compagnie, se retrouve en prison, s'évade et veut se venger du chef de gang qui l'a trahi et lui a volé sa petite amie. Un peu raide côté jeu des comédiens, le film se rachète par une mise en scène nettement plus recherchée que la moyenne. Mais ce sont les frères jumeaux John et Roy Boulting qui furent peut-être les cinéastes les plus représentatifs de ce programme avec Brighton Rock et I'm All Right, Jack (tous deux réalisés par John et produits par Roy). D'après un roman de Graham Greene, le premier offre un formidable portrait de la ville balnéaire aux prises avec sa pègre (d'avant-guerre, légère entorse à la règle) doublé d'une tragédie aux résonances catholiques. Plus platement mis en scène, le second reste une satire mordante du monde de l'entreprise qui n'épargne personne, ni patrons ni ouvriers et surtout pas des syndicats incarnés par un Peter Sellers pince-sans-rire. Ce dernier est encore plus étonnant dans Never Let Go de John Guillermin, jouant en parfait contre-emploi le chef brutal d'une bande de voleurs de voitures contre laquelle se dresse un petit représentant de commerce (Richard Todd). Un formidable «film noir» doublé d'une analyse sociale pertinente, qui se résout en forme de duel de western!

Cinéaste oublié mais récemment redécouvert outre-Manche, Lance Comfort a lui aussi brillé grâce à Daughter of Darkness, drame d'une jeune femme irlandaise trop désirable et fatale pour les hommes qui l'approchent, et Temptation Harbour, adaptation pleine d'atmosphère de L'Homme de Londres de Georges Simenon, sur un employé portuaire qui trouve une valise pleine d'argent. La mise en scène est brillante, même s'il y manque sans doute la profondeur philosophique qui distingue le véritable auteur du meilleur artisan. Et à dire vrai, on a été encore plus impressionné par la découverte de Turn the Key Softly du non moins oublié Jack Lee, qui suit la première journée de trois femmes sorties de prison. Du début à la fin, le cinéaste a tout juste en accompagnant avec empathie la fille facile (Joan Collins), la vieille dame modeste (Kathleen Harrison) et la victime d'un voyou (Yvonne Mitchell) pour brosser en magnifique tableau social du point de vue des femmes.

Exilés américains et artisans variables

Les Américains victimes du Maccarthysme et réfugiés à Londres ont eu aussi brillé: de toute évidence, ils ont apporté un surcroît d'ambiguïté morale mais aussi d'énergie brute à un cinéma globalement trop timide et policé. Si Edward Dmytryk reste prisonnier d'un scénario trop malin d'empoisonnement typiquement anglais dans Obsession, Cyril Raker Endfield frappe fort avec Hell Drivers, qui met en lumière l'exploitation ouvrière dans le milieu des chauffeurs de camion chargés de la livraison de gravier. Mais ce sont Jules Dassin avec Night and the City, inoubliable descente en enfer d'un ambitieux sans moyens incarné par Richard Widmark, et Joseph Losey avec Time Without Pity, confrontant un écrivain alcoolique (Michael Redgrave) à un self-made-man de l'automobile brutal, qui ont clairement dominé les débats: ces deux films ne sont pas par hasard des classiques reconnus.

Dans une catégorie «mineur mais sympathique», on rangera Hunted de Charles Crichton, avec un petit garçon craquant entraîné dans sa fuite par un homme (Dirk Bogarde) qui a commis un crime passionnel. Bien parti, le film s'égare un peu avant l'apparition d'un improbable instinct paternel. The Yellow Balloon de J. Lee-Thompson, lui, reste prenant en suivant un garçon un peu plus âgé manipulé par un criminel corrupteur rencontré dans les ruines. Plus complexe, mais passablement brumeux au propre comme au figuré, Tiger in the Smoke de Roy (Ward) Baker est encore une histoire de vétérans mal réintégrés, menés par un psychopathe, qui rêvent d'un trésor abandonné en France. Mais leur plan sera déjoué par une veuve de guerre au bénéfice d'une protection quasi divine! Enfin, Hell Is a City de Val Guest est un polar classique – quoiqu'en avance sur son temps – rehaussé par son décor d'une Manchester ouvrière et son héros campé par le rude Stanley Baker, un flic mal marié courtisé par une barmaid plus compréhensive.

Derrière ces «highlights», on a aussi vu des choses plus oubliables, quoique rarement inintéressantes, à l'exception de The Clouded Yellow, film d'aventures sans queue ni tête du tâcheron Ralph Thomas. Le «commissaire» Khoshbakht aurait-il été aveuglé par l'exceptionnelle photogénie de la jeune Jean Simmons? A peine meilleur, The Happiest Days of Their Lives de Frank Launder est une farce qui plaide à sa façon pour la mixité scolaire mais ne vaut plus guère que pour les numéros excentriques d'Alastair Sim et de Margaret Rutherford. Quant aux tant vantées «séries B», il semblerait que les anglaises ne valent pas leurs modèles américains. Ni Whispering Smith Hits London de Francis Searle, pâle importation d'un personnage d'Outre-Atlantique pour un polar sans intérêt, ni le plus intrigant The Flying Scot de Compton Bennett, qui montre un «crime parfait» – le vol de sacs postaux à bord d'un train – avant de passer à son exécution plus compliquée dans la réalité, ne nous ont comblé. Etait-ce vraiment là ce que cette catégorie a de meilleur à offrir?

Quand le scénario prime

Les quelques adaptations de pièces ont aussi donné parmi les films les moins convaincants. This Was a Woman de Tim Whelan semble avoir été réhabilité dans les universités en tant que pendant anglais de Craig's Wife (cas d'école de l'épouse et mère dominatrice et castratrice) mais trahit ses origines théâtrales au moindre plan. The Astonished Heart d'Anthony Darnborough et Terence Fisher, une histoire d'adultère fatal très «upper class» d'après (et avec) Noël Coward n'était que marginalement plus visuel. On a nettement plus apprécié The Shop at Sly Corner, histoire d'un antiquaire victime de chantage portée à l'écran avec un certain brio par George King et Cast a Dark Shadow de Lewis Gilbert, sur un gigolo qui vit au crochet d'épouses plus âgées qu'il n'hésite pas à assassiner. Mais le personnage incarné par Dirk Bogarde, clairement donné comme homosexuel, finira par trouver plus fort que lui.

Même réalisés avec un talent variable, les scénarios originaux ont l'avantage de paraître plus dynamiques. Ainsi The Three Weird Sisters de Daniel Birt, rare contribution au 7e art du poète gallois Dylan Thomas qui décrit le déclin d'une maison aristocratique liée à l'exploitation du charbon et pimenté de tirades mémorables lancées contre son pays, sans oublier un final qui rappelle La Chute de la Maison Usher de Poe. La comédie Last Holiday doit elle aussi plus au scénario de l'écrivain J.B. Priestley qu'à la mise en scène passe-partout de Henry Cass. L'histoire d'un petit employé (Alec Guinness) qui, se découvrant condamné par la médecine, mène grand train dans un hôtel, découvre qu'on ne prête qu'aux riches et provoque un retour de solidarité n'est trahie que par un final un peu soldé, malgré sa noirceur ironique. Récit criminel raconté en flash-back successifs selon les points de vue divergents de témoins d'un meurtre, The Woman in Question bénéficie quant à lui de la réalisation experte d'Anthony Asquith, lequel ne dépasse cependant pas l'illustration d'un scénario malin. Même sorti la même année que Rashomon, en 1950, il ne peut donc guère prétendre rivaliser avec le chef-d'œuvre autrement complexe d'Akira Kurosawa.

Des femmes aux commandes

Pour finir, un mot pour les rares réalisatrices du programme. Si tout un courant féministe cherche à hisser l'exception Muriel Box au sommet, celle qui reste encore aujourd'hui la cinéaste britannique la plus prolifique avec ses 13 longs-métrages réalisés entre 1952 et 1964 a paru plus proche de la Française Jacqueline Audry, cinéaste très académique, que des actrices-réalisatrices inspirées que furent Kinuyo Tanaka au Japon et Ida Lupino aux Etats-Unis. Si son premier film The Happy Family surfe avec un certain bonheur sur la vague de Passport to Pimlico (une famille résiste aux autorités qui veulent détruire son lieu de vie pour l'expo nationale de 1951), sa satire d'une sitcom télévisuelle Simon and Laura ne dépasse guère les mises en boîte du petit écran, malgré la couleur, le format large et l'interprétation enjouée de Peter Finch et Kay Kendall!

Quant à sa cadette Wendy Toye, ses courts-métrages dont on a pu voir l'inaugural The Stranger Left No Card (encore une amusante variation sur le thème du «crime parfait») sont à ce qu'il paraît meilleurs que ses cinq longs, tous des comédies. Reste le cas Jill Craigie, dont le court documentaire féministe To Be a Woman (1951, visible sur YouTube) est exemplaire. Quel dommage qu'elle ait ensuite mis sa carrière en veilleuse pour militer aux côtés de son mari, le politicien travailliste radical Michael Foot. Du coup, on aimerait beaucoup pouvoir découvrir son unique long-métrage de fiction, le drame minier Blue Scar (1949). Un constat à l'image de toute cette rétrospective, où chaque découverte aura suscité de la curiosité pour d'autres encore!

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

0 Commentaire