Culture / Hodler, la locomotive suisse de la modernité face à ses émules

Pour montrer la forte influence de Ferdinand Hodler sur plusieurs générations de peintres suisses, le Musée d’art de Pully et le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel proposent un parcours singulier. Les thèmes iconiques du maître s’y déclinent à travers une cinquantaine d’artistes suisses de la première moitié du 20e siècle, dont Cuno Amiet, Alice Bailly, Giovanni Giacometti et Félix Vallotton.

Qui ne connaît pas les toiles de Ferdinand Hodler qui saisissait comme nul autre la beauté de la lumière sur le Léman? Père d’une théorie esthétique qu’il nomme «parallélisme», il applique le principe selon lequel une composition doit répondre aux lois de la symétrie et de la répétition, y compris dans les couleurs. Mort en 1918, Hodler était considéré en son temps l’égal de Klimt et de Rodin.

L’exposition Hodler, un modèle pour l’art suisse n’est pourtant pas un hommage servile au maître par des peintres qui l’auraient imité. Parmi plus de 80 œuvres issues de collections privées et publiques, il y en a par des peintres qui se sont affranchis de son influence, dont certains qui l’ont même répudié. Filiation avouée ou désavouée, la force de la sélection réalisée par trois conservateurs de renom est de démontrer que, sans Hodler, il n’y aurait pas eu «d’art suisse». (Le point d’interrogation initialement prévu à la fin du titre de l’exposition a été éliminé pour ne laisser planer aucun doute.)

Ferdinand Hodler «Les Dents blanches», 1916, huile sur toile, 69,5 x 87,5 cm. Collection Christoph Blocher © SIK-ISEA, Zurich

Raymond Buchs «La Chaîne des Gastlosen», 1917, huile sur toile, 54,5 x 81 cm. Collection de la Banque cantonale de Fribourg © Banque cantonale de Fribourg

Hodler, un modèle encombrant

«L’exposition cherche à montrer que Hodler était un catalyseur. Il a insufflé un élan vers la modernité», explique Niklaus Manuel Güdel, récemment désigné directeur des Musées de Pully, co-commissaire de l’exposition et directeur de l’Institut Ferdinand Hodler.

Personnage influent, Ferdinand Hodler (1853-1918) a développé avant l’heure des stratégies efficaces de promotion: il s’entourait de journalistes, d’hommes politiques et d’artistes sur lesquels il avait une immense emprise. Homme plutôt de gauche, sa peinture profondément ancrée dans le terroir suisse lui procurait les faveurs de la droite. Christophe Blocher posséderait une des collections les plus importantes du peintre; plusieurs tableaux sont dans l’exposition.

Tout en assimilant le parallélisme, les peintres qui côtoyaient Hodler cherchaient à développer leur propre style. L’historien d’art Philippe Clerc, également co-commissaire, souligne que l’enseignement de Hodler à Fribourg et à Genève – où il résidait – ne semble pas avoir frappé ses élèves outre mesure, hormis une certaine Stéphanie Guerzoni (1887-1970) qui «faisait du Hodler» et non sans talent. Quand elle s’est installée à Paris, un critique a pourtant avancé qu’elle avait enfin réussi à se départir du «poison suisse». Elle fut une des seules femmes parmi ses élèves pour laquelle Hodler semblait avoir de l’estime. Elle lui a rendu la politesse avec un ouvrage monographique et son portrait dans une fresque réalisée dans une église à La Storta, à Rome.

Stéphanie Guerzoni «Le Leman, matin d’été», sans date, huile sur toile, 60 x 78 cm, Jussy. Collection du Crest © Piguet Hôtel des ventes

Exposition thématique réussie

Face à l’ambiguïté des rapports de Hodler avec ses émules, comment, dès lors, illustrer le point de bascule vers le modernisme de l’art suisse? Si en général les accrochages thématiques sont d’un ennui à pleurer, le parcours réalisé en douze salles à Pully est un véritable enchantement. Sur les thèmes chers à Hodler – bûcherons, figures héroïques, arbres, nus symboliques et surtout Gramont et Lac Léman – l’accrochage se décline un thème à la fois, permettant aux œuvres de dialoguer entre elles. «C’était une vraie découverte, raconte Philippe Clerc. En réalisant l’accrochage, on s’est rendu compte que les œuvres tenaient la lumière à côté des Hodler.»

Félix Vallotton «Marée montante le soir», 1915, huile sur toile, 61 x 73 cm, Winterthour, Fondation pour l’art, la culture et l’histoire © Fondation pour l’art, la culture et l’histoire, Winterthour

Vue de salle de l’exposition Hodler. Un modèle pour l’art suisse. © Musée d’art de Pully, 2025:Mathieu Bernard-Reymond

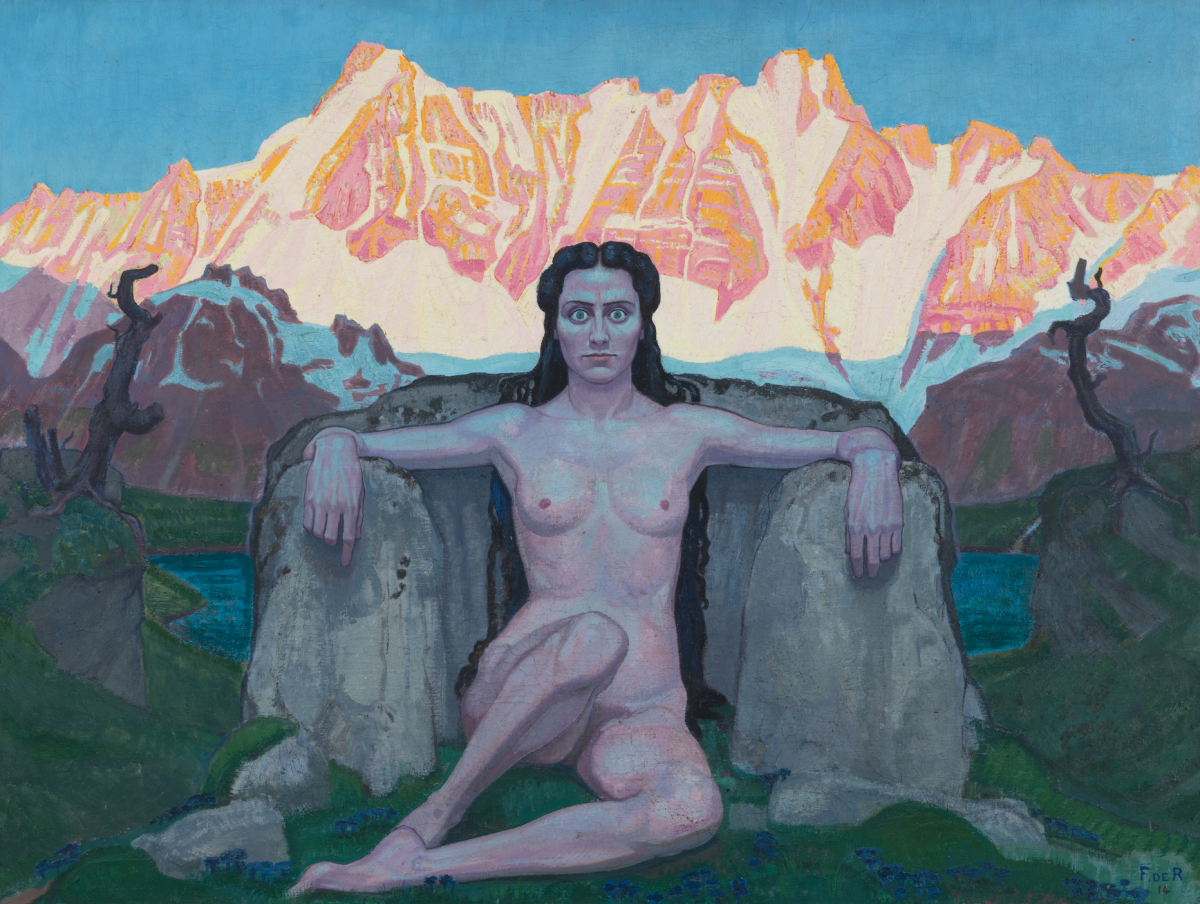

Dans la salle dédiée à l’immensité du lac, un Vallotton rayonne de toute sa splendeur sans toutefois faire de l’ombre à ses voisins. Dans les combles, la salle des nus révèle une communion du corps avec la nature ou le paysage. L’audace avec laquelle Hodler présentait ces corps au début du 20e siècle, y compris dans d’immenses fresques, se comprend mieux quand on observe qu’ils sont dénués d’érotisme. «Hodler peint les corps des femmes comme il peint la nature», précise Philippe Clerc.

Dans la même veine, un immense tableau de François de Ribaupierre, intitulé la Nature (1914), nous offre le spectacle d’une femme nue au regard terrifiant et les jambes écartées. C’est pourtant presque sage. L’occasion de se rappeler qu’à la même époque, Egon Schiele faisait la barbe aux bourgeois avec des corps incandescents qui respiraient la sexualité. Au fond, le symbolisme de Hodler servait d’écran à la transgression.

François de Ribaupierre «La Nature», 1914, huile sur toile, 90 x 120 cm, Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire © Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Maciej Czepiel / Copyright: Succession François de Ribaupierre

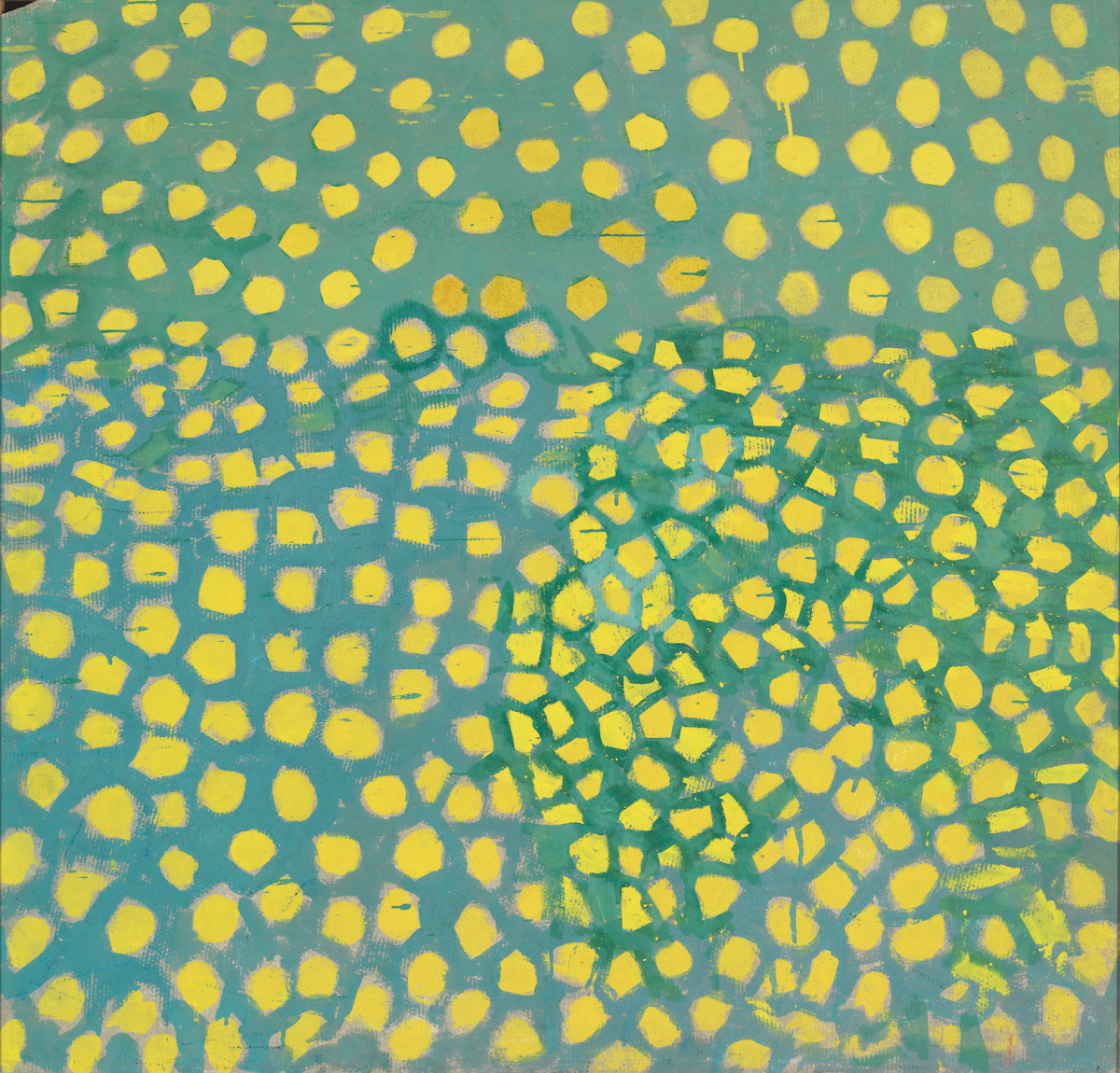

Le clou de l’exposition, qui fait un immense pas vers la modernité et donne tout son sens au propos, se trouve dans la dernière salle consacrée aux prés fleuris, juste après les nus. Cuno Amiet représente les fleurs de la prairie comme des motifs décoratifs, de grandes taches jaunes sur fond coloré. Nous basculons étonnamment dans l’art abstrait…

Cuno Amiet «Abstraction (Prairie de dents-de-lion)», vers 1905, Tempera sur Eternit, 118 x 123 cm Collection privée © SIK-ISEA, Zurich/Philipp Hitz / Copyright : D. Thalmann, Aarau, Suisse

Un deuxième acte à Neuchâtel

L’exposition se déplacera ensuite au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel où elle se déploiera dans une dynamique tout autre à laquelle Laurent Langer, co-directeur du musée et co-commissaire de l’exposition, ajoutera davantage d’artistes neuchâtelois et présentera Le Falot, un groupe d’artistes opposé à l’esthétique de Hodler. Dans la lignée des programmations pointues dont il a le secret, Langer a invité trois artistes contemporains établis en Suisse à réaliser des œuvres monumentales en résonance avec les thématiques chères à Hodler: Claudia Comte pour l’homme et la nature, David Weishaar pour son symbolisme et Didier Rittener pour la flore.

Musée d’art de Pully du 14 février au 25 mai 2025

Dans le cadre de l’exposition à Pully, la salle 3, en collaboration avec l’espace littéraire La Muette, est dédiée au regard de l’écrivain C.F. Ramuz sur Ferdinand Hodler, ainsi qu’aux portraits réalisés par le peintre à Pully, dont celui, présumé, d’Emile Borgeaud, l’ancien propriétaire de la maison dans laquelle se trouve le musée.

Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel du 22 juin au 12 octobre 2025

Ferdinand Hodler «Petit arbre», 1915, huile sur toile, 81 x 61 cm. Collection privée © Institut Ferdinand Hodler, Genève/Pierre Montavon

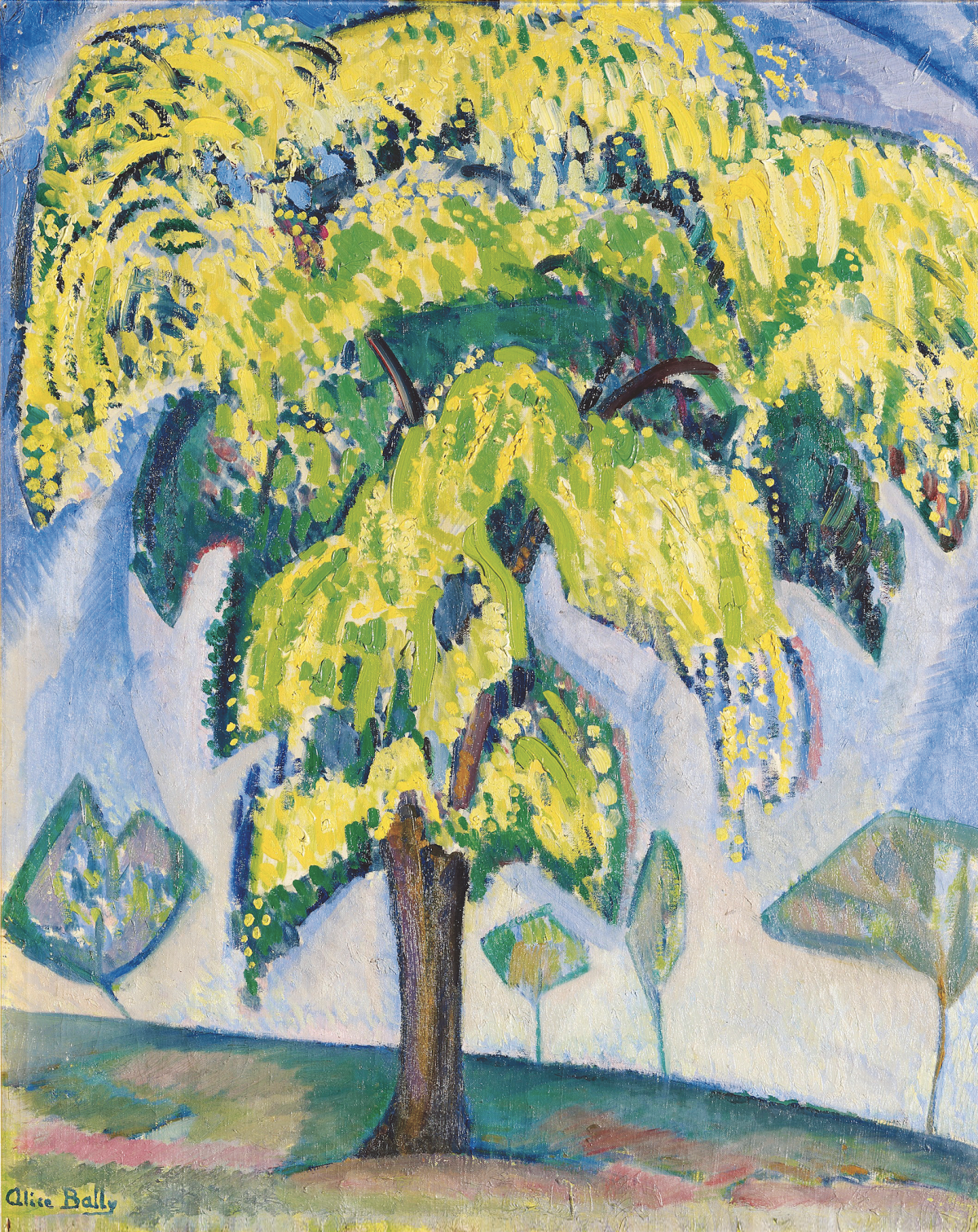

Alice Bailly «Le Poirier», 1909, huile sur toile, 73 x 60 cm. Collection Pictet © Collection Pictet, Genève

Commissariat:

Niklaus Manuel Güdel, directeur des Musées de Pully et de l’Institut Ferdinand Hodler; Laurent Langer, co-directeur du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel; Philippe Clerc, historien de l’art. Avec la collaboration d’Anne-Sophie Poirot, conservatrice au Musée d’art de Pully.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@NTNP02 21.02.2025 | 21h18

«En un siècle, on a tant construit!

C'est très visible sur les tableaux de Hodler. »