Analyse / Histoire et instrumentalisation du concept de «civilisation judéo-chrétienne»

En France comme en Israël, des démagogues plaident aujourd'hui pour la défense de la «civilisation judéo-chrétienne». Ils relancent ce faisant un débat vieux de deux siècles sur les liens entre judaïsme et christianisme. D'abord nourri par la laïcisation des sociétés européennes, puis par la montée du nazisme, ce débat l'est aujourd'hui par la guerre de Gaza...

André Larané, article publié sur Herodote le 2 avril 2025

«Notre victoire, c’est la victoire de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie!», déclarait le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur une chaîne française, le 24 mai 2024. Avant lui, à l'automne 2023, l'ex-député franco-israélien Meyer Habib avait dit son inquiétude «pour la France et la civilisation judéo-chrétienne!»

Ces propos visaient à ériger l'Etat d'Israël en avant-garde de l'Europe face à la menace islamiste. Ils ont inspiré à Sophie Bessis un bref manifeste: La Civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture (Editions Les liens qui libèrent). L'historienne, née à Tunis dans un milieu juif sépharade, y dit son aversion pour le sionisme et l'Etat hébreu, une création proprement ashkénaze. Elle conteste surtout la supposée filiation entre le judaïsme et le christianisme.

Ce débat sur les rapports entre le judaïsme et le christianisme agite les penseurs européens depuis plus de deux siècles. Il a évolué en fonction du contexte: sécularisation des sociétés européennes, émergence du socialisme, Grande Guerre, montée du nazisme... Il est aujourd'hui nourri par la guerre entre Israël et le Hamas ainsi que par l'inquiétude, en France et en Europe, face à la poussée d'antisémitisme venue d'une frange de l'immigration musulmane.

Trois monothéismes proches et distincts

L'opposition entre judéo-christianisme et islam est une nouveauté conceptuelle du 21e siècle. En réponse à celle-ci, Sophie Bessis rappelle que l'islam est aussi un héritage du judaïsme, au moins autant que le christianisme.

Les références bibliques sont très nombreuses dans le Coran. Abraham y est ainsi cité plus souvent que Mahomet! Le troisième monothéisme a emprunté au premier plusieurs préceptes tels que les interdits alimentaires, le jeûne, la circoncision ou l'interdiction de l'image. L'islam des origines partage aussi avec la religion hébraïque certaines formes de patriarcat caractéristiques des sociétés méditerranéennes. Notons enfin que Mahomet a prescrit à ses fidèles de se tourner vers Jérusalem pour prier, mais c'était avant qu'il ne se fâche à mort avec les juifs de Médine.

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, rappelait aussi, le 15 avril 2024, les parentés morales qui rapprochent les trois monothéismes: les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de justice et de charité sont bien établies dans les enseignements du judaïsme et du christianisme, de même que les principes de perfection morale, vérité, justice et aumône dans ceux de l’islam. L’humilité et le service à Dieu se retrouvent dans les trois religions. Et le recteur d’en conclure que l'expression «valeurs judéo-christiano-musulmanes» serait plus pertinente que «valeurs judéo-chrétiennes»!

Au demeurant, l'idée même d'une «morale judéo-chrétienne» est aujourd’hui largement contestée dans le monde universitaire, et plus encore dans les milieux juifs conservateurs, comme le souligne Joël Sebban, historien spécialiste des relations entre l’Eglise et la Synagogue. C’est qu’en effet, le judaïsme ne se réduit pas «au Pentateuque et aux livres prophétiques», écrit-il. Il a beaucoup évolué longtemps après la naissance du christianisme et bien sûr de façon autonome par rapport à celui-ci. Ne dit-on pas que son plus grand penseur (après Moïse) est Maïmonide (1138-1204), un juif de Cordoue contemporain d'Aliénor d'Aquitaine?

Quant à la foi chrétienne, si elle fait référence à un juif, Jésus-Christ, ainsi qu'à l'Ancien Testament (la Bible des juifs), elle ne s'en est pas tenue là. Sa doctrine repose aussi sur le Nouveau Testament (l'Évangile), qui n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme, ainsi que sur la Tradition, autrement dit les textes des Pères de l'Église du premier millénaire de notre ère.

Jusqu'au 18e siècle, chrétiens et juifs ne se sont pas interrogés sur leurs racines communes. Ils considéraient judaïsme et christianisme comme des religions distinctes, un point c'est tout.

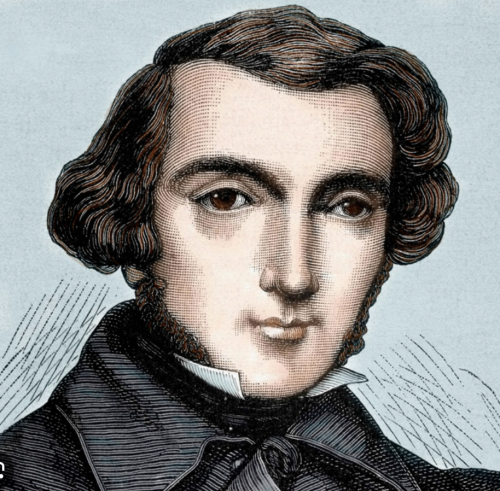

C'est seulement au siècle des Lumières que Johann Gottfried von Herder (1744-1803), un doux poète allemand disciple de Kant et ami de Goethe, à l'origine du romantisme (Sturm un Drang), aurait entrevu la filiation de l'un à l'autre. Celle-ci va dès lors être instrumentalisée dans un sens comme dans l'autre, pour le meilleur et pour le pire.

Les aléas du rapprochement «judéo-chrétien»

Le théologien allemand Ferdinand Christian Baur (1792-1860) utilise pour la première fois le concept de «judéo-christianisme» en 1831, mais c’est pour désigner dans le christianisme des origines les partisans de l’apôtre Pierre, attachés au judaïsme et opposés aux partisans de l’apôtre Paul, ouverts sur le monde païen. En se plaçant sous l’autorité commune de Pierre et de Paul, le catholicisme réalisera la synthèse des deux courants.

«Le vocable se transmet sous le second Empire dans la jeune science française indépendante des religions, dominée par la figure de Renan», écrit Joël Sebban. Ernest Renan, lui-même athée ou agnostique comme la majorité des penseurs de son époque, s’applique pour la première fois à montrer que «la religion fondée par Jésus est la conséquence naturelle de ce qui l’a précédé» (Vie de Jésus, 1863).

Pour compléter le tableau, Renan y ajoute la dimension raciale (ou raciste) en vogue dans les milieux progressistes de la fin du 19e siècle en prenant soin de préciser que Jésus, né dans cette «terre de passage et de mélange des peuples» qu’est la Galilée «était exempt de presque tous les défauts de sa race».

Le judéo-christianisme désigné comme l’ennemi du Progrès

Le judéo-christianisme se construit de la sorte de manière péjorative comme un concept destiné à rabaisser le christianisme et à en sortir. Ainsi avec Friedrich Nietzsche (1844-1900) dans L’Antéchrist. Essai d’une critique du christianisme, publié en 1888.

«L’image d’un judaïsme individualiste et cupide qui aurait dévoyé, dès son origine, la doctrine chrétienne séduit aussi nombre de socialistes», note Joël Sebban. Karl Marx s’en est fait le théoricien dès 1844 dans son fameux essai Sur la question juive.

Tout change au sortir de la première guerre mondiale avec la reconnaissance de l’héritage judéo-chrétien dans la construction de la civilisation européenne. Emu par le tribut payé par la communauté juive dans les tranchées, l'écrivain nationaliste Maurice Barrès reconnaît le judaïsme comme l’une des familles spirituelles de la France.

En 1921, Paul Valéry définit le mot «Europe» comme un «ensemble de gens romanisés, baptisés ou judaïsés, grécisés». La morale judéo-chrétienne est désormais définie de façon positive comme la morale de l’obligation et du devoir. De son côté, le philosophe Henri Bergson reprend dans Les deux sources de la morale et de la religion (1932) la thèse d’une morale judéo-chrétienne fondée sur l’obligation de justice.

«C’est précisément cette exigence biblique de justice que fustigent les nationalistes d’Action française, en particulier le chef de file du mouvement Charles Maurras. La critique radicale de la morale judéo-chrétienne est désormais nourrie d’un antisémitisme manifeste», écrit Joël Sebban. Charles Maurras affirme être davantage attaché au catholicisme romain, garant de l’ordre et de la stabilité sociale, qu’au christianisme évangélique, ferment de subversion et d’anarchie. Il se réclame d’un catholicisme qui reçoit «de Rome et d’Athènes, la sagesse du genre humain», non de la Judée.

L’Eglise se rapproche de la Synagogue

Dans les années 1930, les outrances du communisme en Russie et les sirènes de plus en plus pressantes de l’antisémitisme nazi engagent enfin l’Eglise et la Synagogue à lutter ensemble contre l’athéisme et à défendre l’héritage biblique commun.

Au sommet de l’Eglise, la papauté rappelle l’origine sémitique du christianisme face aux théoriciens nazis qui, dans la lignée du mouvement völkisch, voulaient «germaniser» Jésus-Christ. Dans une allocution fameuse de 1937, Pie XI déclare: «Par le Christ et dans le Christ, nous sommes de la descendance spirituelle d’Abraham (…) Non, il n’est pas possible de participer à l’antisémitisme. Nous reconnaissons à quiconque le droit de se protéger contre tout ce qui menace leurs intérêts légitimes. Mais, l’antisémitisme est inadmissible. Nous sommes tous spirituellement des sémites.»

L’historien Joël Sebban évoque aussi une conférence organisée à Paris, le 27 mars 1936, par l’Union Patriotique des Français Israélites pour protester contre la remilitarisation de la Rhénanie, dans laquelle Jean Guiraud, le directeur du journal catholique La Croix, appelle à l’union sacrée face au paganisme nazi: «La civilisation basée sur la tradition judéo-chrétienne, la civilisation spiritualiste est en danger (…) N’oublions pas que l’origine de notre civilisation est dans les prophètes d’Israël, précurseurs du christianisme; ce serait une sorte de régression de les remplacer par les doctrines raciales s’appuyant sur la violence et l’oppression. Croyants, catholiques, protestants et israélites ne l’accepteront pas.»

Dans cette conférence, toutefois, le grand rabbin Maurice Liber est le seul à ne pas faire référence à l’existence d’une «civilisation judéo-chrétienne» et préfère insister sur le message de fraternité présent dans la Bible tout entière. Comme beaucoup de Français israélites, il craint que ce concept soit une ruse pour attirer les juifs dans le giron de l’Eglise. La réaction d’Emmanuel Levinas en est le témoignage. Le jeune philosophe accueille avec la plus grande réserve ces premiers signes de rapprochement et publie un article en mai 1936 dans le journal Paix et Droit qui sonne comme un réquisitoire: «Fraterniser sans se convertir».

Dans les années 1970, après la tourmente nazie, la référence à une «morale judéo-chrétienne» se généralise à la faveur de deux phénomènes, note Joël Sebban: «D’une part, la prise de conscience tardive de l’ampleur du génocide juif suscite un regain du dialogue interreligieux, dans le sillage du concile Vatican II, et une plus grande reconnaissance de la part de l’antijudaïsme chrétien dans la naissance de l’antisémitisme racial contemporain.»

Javier Teixidor, professeur d’études sémitiques au Collège de France, n’hésite pas à affirmer que «si les chrétiens parlent de judéo-christianisme, c’est pour soulager leur conscience vis-à-vis des crimes commis en Europe». Sans doute est-il temps aujourd'hui de tourner la page et de nous appliquer humblement à cultiver l'héritage très divers dont nous sommes les heureux bénéficiaires.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@simone 06.04.2025 | 08h56

«Cette problématique est absolument passionnante et d'autant plus difficile à traiter que selon les avis exprimés on est immédiatement accusé d'antisémitisme.»