Analyse / Autogestion: les leçons de Lip et des…dominicains

Avant l’entreprise libérée, l’entreprise autogérée. Le principe: les salariés sont associés aux décisions. Exemples de Lip en 1973 à Besançon et… des dominicains au Moyen Age. Qu’ont-ils en commun?

Que sont les sciences de gestion? Une discipline en plein questionnement, devant réfléchir à la place de l’entreprise, de ses décisions et de ses acteurs, dans un monde en plein bouleversement. Ceci conduit à repenser les liens avec les modèles existants et les autres sciences humaines.

Dans cette perspective de renouvellement, revisiter l’histoire peut être une source de réflexion et d’enseignements précieux. Remontons le temps avec une notion absente des sciences de gestion: l’autogestion. La fin des années 1960 marquent une soudaine et violente soif de liberté, y compris dans l’entreprise. Ce terme fut alors très en vogue, devenant objet d’histoire, semble-t-il, plutôt que de notre discipline. Il revêt une dimension politique, en mettant en lumière le modèle économique autarcique des pays non alignés comme l’Algérie.

L’objectif de cette contribution est de donner des contours à cette notion d’autogestion d’un point de vue gestionnaire. Passons par une démarche inductive et étudions deux expériences a priori éloignées: Lip, entreprise horlogère bisontine datant du 19e siècle se revendiquant une entreprise autogérée et… l’ordre monastique des dominicains sur lequel j’ai écrit une étude. Là aussi peu présent en sciences de gestion et propre à enrichir les réflexions, cette organisation peut apparaître comme pionnière en la matière.

Lip : « On fabrique, on vend, on se paie. »

Une application radicale, l’expérience de la manufacture horlogère française Lip se résume à un slogan: «C’est possible: on fabrique, on vend, on se paie.» C’est en quelques mots (et en quelque sorte) les contours d’une entreprise autogérée: une horizontalité totale.

Le démarrage se fait dans la douleur, et même dans la force. Fondée en 1867 à Besançon (Doubs), le consortium suisse Ebauches SA, actionnaire principal, remercie le patron emblématique Fred Lipmann, petit-fils du fondateur, en 1971. En juin 1973, un plan de licenciement se prépare à l’usine Lip de Palente sur fond de marché de l’horlogerie en pleine déconfiture. A l’intérieur du cartable d’un administrateur se trouve un document sur lequel il est noté: «480 à dégager».

Paies ouvrières et poste tournant

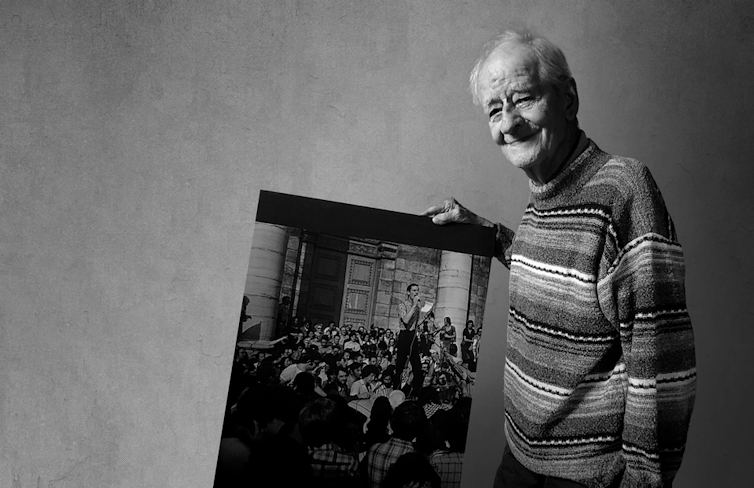

En réaction, 100 000 personnes manifestent le 29 septembre 1973. Pendant neuf mois, un collectif fonctionne en dehors des règles de la légalité, avec un étonnant mélange de soutiens allant des catholiques progressistes à la gauche autogestionnaire – du dominicain Jean Raguénès à Michel Rocard, de l’Action catholique ouvrière au Parti socialiste unifié (PSU) et aux syndicats.

Concrètement, les stocks sont extraits de l’usine et 50 000 montres cachées, la production continue, les Lip vendent leurs montres et se paient. Des «paies ouvrières» et des commissions – gardiennage, production, restauration – sont organisées. Chaque salarié occupe un poste tournant, et fait partie d'une commission, quelles que soient ses compétences ou sa position hiérarchique. Des montres se vendent directement dans l’usine. Les idées fourmillent et sont mises en pratique dans la journée.

Cette épopée trouve son épilogue en janvier 1974 avec la fin de l’expérience autogestionnaire. Une nouvelle étape censée permettre un nouvel élan à l’usine est lancée, dirigée par Claude Neuschwander. Le contexte n’est plus le même, Lip redevient une entreprise «classique».

Le libéralisme: cause de l’échec de Lip?

Lip a montré que l’expérience d’autogestion était possible, mais son oubli ou l’absence d’étude poussée dans le champ des sciences de gestion ne permet pas de comprendre réellement les causes de cet échec.

La formalisation théorique croissante du monde économique libéral à la même époque met cette expérience en porte à faux avec un modèle d’autogestion structuré. L’économiste Milton Friedman est déjà influent avec sa théorie de la maximisation actionnariale. La nouvelle règle de 15 % de rentabilité des capitaux propres (ROE) va bientôt émerger – la rémunération normée et attendue par les actionnaires en échange de leurs investissements. La mécanique libérale se met en place, bien éloignée de l’objectif des Lip de sauver des emplois.

La théorie de l’agence, élément essentiel de la pensée libérale, est publiée par Jensen et Meckling en 1976, alors que Lip dépose le bilan. Il s’agit de la formalisation de la gestion de la relation entre celui qui décide et celui qui doit exécuter, le principal – l’actionnaire – et l’agent – le dirigeant. Des propos bien éloignés de la vision autogestionnaire.

Une autre réflexion semble tout aussi intéressante et nécessiterait d’être approfondie. Lip étant une expérience isolée, pleine de panache, d’une étonnante créativité et spontanéité, mais son isolement lui aurait-elle été fatale?

Moyen Age autogéré

Il faut remonter au Moyen Age pour rencontrer d’autres organisations autogérées: les ordres monastiques. Ils se sont développés souvent loin des centres économiques, donc isolés du monde, avec une vision horizontale des rapports, en rupture avec le monde médiéval où la verticalité hiérarchique dominait. Une véritable autonomie par rapport à la double autorité de leur ordre et du Vatican.

Pour permettre cette liberté, les ordres monastiques disposent d’un principe structurant et novateur: le chapitre. C’est un moment de délibération durant lequel le dirigeant échange avec les membres de l’organisation dans une relation très horizontale. Chaque ordre a sa propre culture et son identité.

Les dominicains ont une forme de chapitre spécifique. C’est durant ce temps – au niveau local avec le couvent, régional avec la province et global pour le monde – que les communautés déterminent les sujets à traiter pour le mandat à venir, mais aussi qui sera en charge de les mener à bien. A noter que personne n’est candidat à la fonction: les votants déterminent qui l’est et votent. Les mandats sont limités dans leurs nombres et leur temporalité. Une fois la charge terminée, le dirigeant redevient simple acteur dans l’organisation. Cette structure élective se base sur un double principe de subsidiarité/substitution et de confiance. Tout ce qui peut être effectué à l’échelon inférieur doit l’être.

Intrapreneuriat au couvent

Il résulte de cette structure très horizontale, de ces principes et de cette culture, un fourmillement de projets. Ils assurent des revenus nécessaires à l’équilibre économique de l’organisation. À ce titre, il est possible de lire la notion d’intrapreneuriat dans ce cadre a priori insolite.

Ainsi, au 21e siècle, des étudiants ont pris l’initiative d’utiliser Internet pour d’abord mettre en ligne des textes de conférences, puis voyant le potentiel de cette technologie, ils ont adapté leur prédication au format de l’écran. Depuis une expérience locale dans le couvent des étudiants de Lille, jusqu’à sa pérennisation, en passant par la gestion d’une phase de forte croissance, cette activité a d’abord été gérée par les étudiants de manière complètement autonome, sans contrôle formel de l’ordre, avec un responsable pour une durée limite. Un poste tournant… comme chez Lip.

Sa nécessaire professionnalisation a été consacrée par le chapitre qui lui a donné une autre stature: «Retraite dans la ville» devenait une activité durable. On y voit une forte horizontalité, des process réduits et des responsables différents d’une année à l’autre sans que la progression du projet ralentisse.

L’autogestion est donc une organisation dans laquelle la hiérarchie et le contrôle sont réduits et l’autonomie des acteurs est forte. Diriger et agir ne sont pas séparés. La possibilité de durer dans le temps dépend d’une culture forte et homogène et d’une insertion dans un écosystème global. Ces conclusions sont observables sur l’ordre des dominicains, une organisation a priori éloignée des sciences de gestion. Etaient-elles présentes chez Lip et l’expérience aurait-elle pu perdurer au-delà de quelques mois? Nous ne le saurons jamais…

François Delorme, chercheur associé CERAG, membre du WIKISGK, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@Zag-Zig 16.05.2025 | 19h08

«Cher Monsieur. Merci pour votre article très instructif. Il me semble qu'il y a eu une autre expérience d'entreprise autogérée : la mine d'or de Sierra Pelada, au Brésil, qui a également réussi, mais s'est aussi éteinte comme LIP. Proche de l'auto-gestion, mais pas autogétionnaire, je vous signale également le penseur brésilien Ricardo Semler.»