Science / Coca: comment la «feuille sacrée» est devenue l’«herbe du diable»

Pour beaucoup, coca et cocaïne sont pratiquement synonymes. Cette erreur historique fondamentale, née de la colonisation, a conduit à l'interdiction mondiale de cette plante, pourtant essentielle pour les peuples de la Cordillère des Andes et reconnue scientifiquement pour ses importantes propriétés médicinales.

Josef Estermann, article publié sur Infosperber le 20 avril 2025, traduit et adapté par Bon pour la tête

Il y a plus de soixante ans, l'ONU a déclaré drogue illicite la plante de coca. Le fait qu’elle figure sur la liste des stupéfiants interdits aux côtés de la cocaïne, de l'opium et de l'héroïne est largement lié au colonialisme, à l'ignorance et à la volonté «puritaine» des États-Unis de créer un monde sans stupéfiants. Ce n'est qu'en 1988 que les Nations Unies ont autorisé les pays producteurs de coca, le Pérou et la Bolivie, à cultiver la coca de manière contrôlée et à utiliser la feuille à des fins traditionnelles. La mastication des feuilles n'a toutefois jamais été retirée de la liste des infractions pénales de la Convention des Nations Unies (voir encadré ci-dessous).

Lors de sa 68e session à Vienne, du 10 au 14 mars 2025, la Commission des stupéfiants des Nations Unies (Commission on Narcotic Drugs) s'est une nouvelle fois penchée sur la question de savoir si la feuille de coca devait être retirée de la liste des «substances addictives» interdites. Mais malgré de nombreux avis scientifiques et la pression politique exercée par la Bolivie et la Colombie, il ne faut pas s'attendre à une suppression définitive.

Deux idées fausses persistent

La stigmatisation de la plante de coca et de ses feuilles ainsi que leur statut de stupéfiant illégal reposent essentiellement sur deux idées fausses qui persistent dans le monde occidental: la plupart des gens ne font pas la différence entre la «coca» – la plante – et la cocaïne, qui est produite en laboratoire à partir de substances extraites de la coca au cours d'un processus complexe. Il est également faux de croire que mâcher des feuilles de coca ou boire du thé de coca rend dépendant et conduit à la consommation de cocaïne. Ce préjugé a depuis été réfuté par la science.

Les touristes qui atterrissent à El Alto, près de La Paz, à 4100 mètres d'altitude, sont heureux de pouvoir boire une tasse de thé de coca, le meilleur remède contre le mal d'altitude (soroche). Un cultivateur de coca m'a dit un jour: «Si l'on n'avait pas extrait la cocaïne de la coca, nous n'aurions jamais eu de problème avec la convention des Nations unies».

La coca, partie intégrante du patrimoine culturel des Andes

La plante de coca (Erythroxylum coca) est cultivée depuis des temps immémoriaux dans les régions subtropicales des Andes sud-américaines et vénérée par les populations indigènes comme une «feuille sacrée» (hoja sagrada). Ce n'est qu'avec la colonisation de l'Abya Yala – nom donné à l'Amérique latine par les populations indigènes – que la plante de coca (tout comme l'or et l'argent) a soudainement acquis une toute nouvelle importance. Aux yeux des missionnaires chrétiens, elle était considérée comme une «herbe du diable» et devait être éradiquée, tout comme les coutumes et rituels jugés «païens». L'«acullico», comme on appelle la mastication des feuilles de coca, était considéré par les conquérants comme un vestige d'une civilisation barbare. Mais il était également encouragé afin que les mineurs des mines d'argent de Potosí puissent supporter le froid, l'épuisement, la cachexie et la faim.

Dans la culture andine, la coca occupe une place centrale. Ici, un chaman lors d'un rituel avec un K'intu (trois feuilles de coca). © Josef Estermann

Le cocaïer pousse en Amérique latine à des altitudes comprises entre 1000 et 2500 mètres. Pour les peuples andins, cette plante représente donc une Chakana, un pont entre les «étages des écosystèmes», mais surtout entre le «monde inférieur ou intérieur» de la forêt vierge, des mines et du lieu des morts d'une part, et le monde concret des vivants d'autre part.

Outre l'importance de la plante de coca (kuka en langue quechua) en tant que remède contre le mal des montagnes, le froid et la fatigue, ainsi que comme aliment riche en vitamines et en protéines, la plupart des habitants des Andes accordent une importance primordiale à la signification rituelle et religieuse de la feuille de coca.

La coca occupe une place centrale dans les rituels andins. La feuille de coca est appelée «Mama Kuka» («mère coca») ou «Mama Inala» («mère plante») par les indigènes et représente l'humanité. Elle est associée à de nombreux rituels qui ont en partie un caractère social et convivial, en partie un caractère explicitement religieux. Mais dans tous les rituels, sa fonction première est de rétablir et de consolider les relations, qu'elles soient familiales, communautaires, politiques ou même spirituelles et religieuses. C'est sa fonction de pont (religieux et rituel) qui est au centre de tout.

L'histoire oubliée

Ce sont surtout ses propriétés anesthésiques et analgésiques qui ont valu à la plante de coca une renommée médicinale après la découverte de l'alcaloïde cocaïne par le chimiste allemand Albert Niemann en 1858. La cocaïne représente pourtant moins de 1 % des 14 alcaloïdes qui peuvent être extraits de la feuille de coca. Jusqu'à ce que le biochimiste Richard Willstätter développe en 1923 la molécule synthétique permettant de fabriquer de la cocaïne, la cocaïne (légale) était un médicament important de la pharmacopée moderne à base de plantes en Europe. Elle était utilisée comme anesthésique local en chirurgie oculaire, mais aussi pour traiter des maladies respiratoires telles que la tuberculose et l'asthme.

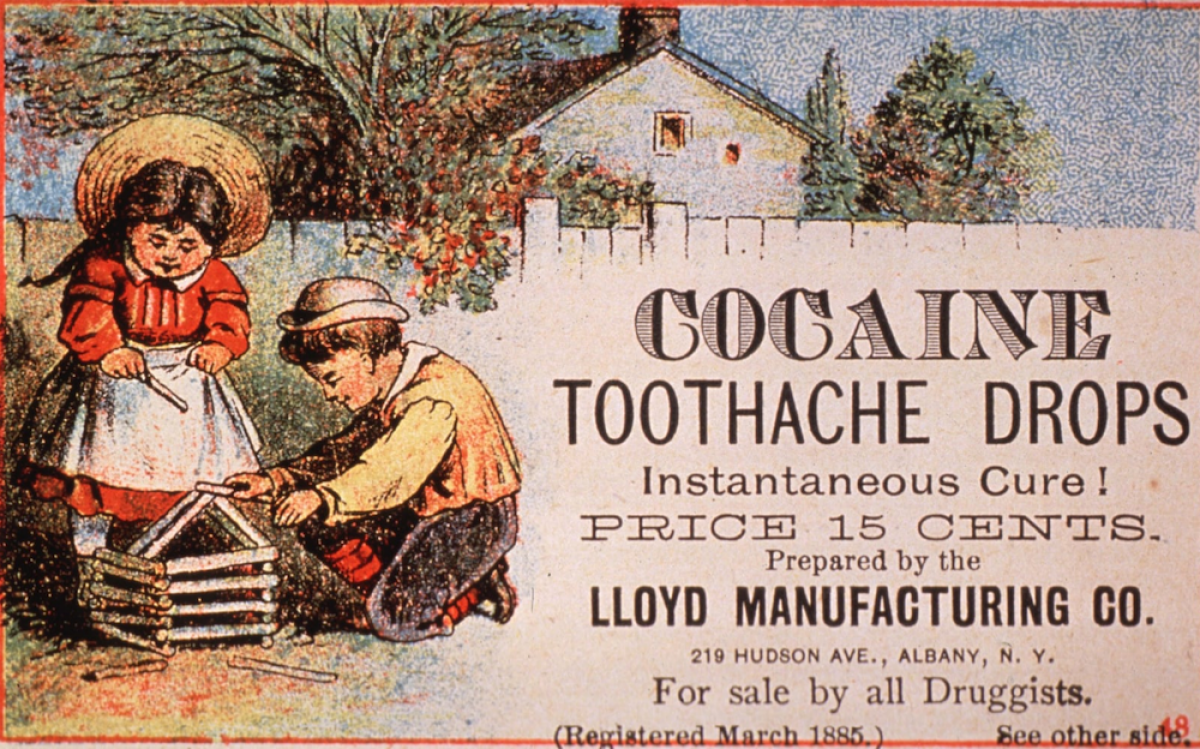

Cocaïne pour enfants une publicité de 1885 pour des gouttes contre les maux de dents. © DR

La cocaïne était légale jusqu'au 20e siècle. Il existait même des gouttes pour les maux de dents contenant de la cocaïne pour les enfants, et la boisson Coca-Cola, fabriquée pour la première fois en 1886 (et initialement appelée French Wine Coca), contenait également de faibles quantités de cocaïne jusqu'à ce que celle-ci soit interdite comme ingrédient dans les boissons et les médicaments en vente libre aux États-Unis en 1914. À partir de 1879, la cocaïne a été utilisée pour la première fois pour traiter la dépendance à la morphine. Sigmund Freud a expérimenté la cocaïne pour la première fois en 1884.

La cocaïnomanie en Europe a tout changé

Le nombre croissant de cocaïnomanes en Europe a finalement conduit l'ONU, fondée en 1948, à se pencher sur la question dès 1949. Cette année-là, une commission de l'ONU se rendit au Pérou et en Bolivie afin «d'étudier les conséquences de la mastication de la coca et d'examiner les possibilités de limiter la production de coca et de contrôler sa diffusion» (Le Monde Diplomatique, 9 mai 2008). Comme on pouvait s'y attendre, la commission conclut que la mastication des feuilles de coca était nocive. Elle entraînerait une malnutrition et aurait «des effets indésirables sur l'esprit et l'intellect» des habitants des Andes. Elle a même été citée comme cause de la pauvreté des populations indigènes des Andes.

En 1952, le Comité d'experts sur la toxicomanie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé cette évaluation. Il est arrivé à la conclusion que la mastication de la coca «présente toutes les caractéristiques d'une dépendance». En 1961, sous la pression des États-Unis, premier marché mondial de consommation de cocaïne, la coca a été inscrit sur la liste des stupéfiants de la Convention unique sur les stupéfiants de l'ONU, aux côtés de la cocaïne, de l'héroïne, de l'opium et du cannabis.

Une plante miracle pour l'alimentation et la médecine

Pourtant, la science a depuis longtemps prouvé que l'assimilation de la coca à la cocaïne est une erreur historique qui ne rend pas justice à la «feuille sacrée» et à ses qualités exceptionnelles. Depuis le milieu des années 1970, des études ont montré que la feuille de coca n'a aucun effet sur le système nerveux central. La faible quantité de cocaïne libérée lors de la mastication est entièrement dégradée dans le tube digestif. Les propriétés bénéfiques de la plante ont été confirmées à plusieurs reprises par des analyses scientifiques.

En 1975, des chercheurs de l'université de Harvard ont démontré que les feuilles de coca ont une valeur nutritive similaire à celle du quinoa, de l'arachide, du blé ou du maïs. «Sur le plan nutritionnel, il n'y a aucune différence entre la consommation de coca et l'alimentation habituelle.» (James A. Duke, David Aulik et Timothy Plowman, 1975, Nutritional Value of Coca. Botanical Museum Leaflets, Harvard University Press). Riches en minéraux, en fibres et en vitamines, mais pauvres en calories, les feuilles de coca pourraient être l'un des meilleurs aliments au monde.

La Bolivie et la Colombie se battent pour la plante de coca

Depuis de nombreuses années, l'État plurinational de Bolivie tente par tous les moyens au niveau international de rétablir le statut légal du coca et donc l'usage traditionnel de la feuille de coca. Depuis 1988, le gouvernement a autorisé la culture légale et contrôlée de 12 000 hectares de coca à des fins traditionnelles. En 2009, la Bolivie a demandé la modification de la Convention des Nations Unies de 1961, en particulier la suppression de l'article 49, 2e («la mastication de la feuille de coca sera supprimée dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1»).

Feuilles de coca: depuis toujours, les habitants des Andes mâchent la «feuille sacrée», qui aide non seulement à lutter contre le mal des montagnes, mais aussi contre les nausées et la fatigue. © Josef Estermann

En juin 2011, la Bolivie s'est retirée de la convention afin de mettre à jour sa Constitution de 2009, qui réhabilite la plante de coca à l'article 384. De plus, l'agence américaine de lutte contre la drogue (DEA) avait déjà été expulsée du pays en 2008. En 2013, sous forte pression internationale, la Bolivie est revenue à la convention, mais avec deux dérogations: la légalisation de la mastication traditionnelle de la coca et de la consommation de coca à l'état naturel à des fins culturelles et médicinales, ainsi que la culture légale de plants de coca à raison d'un cato (40 × 40 mètres) par cultivateur ou cultivatrice de coca. Quinze États, dont l'Allemagne et les États-Unis, ont opposé leur veto.

Le 24 mai 2024, le gouvernement colombien a soutenu la demande de la Bolivie et, depuis lors, les deux pays travaillent ensemble à la légalisation de la feuille de coca.

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961

Le texte de la Convention de l'ONU de 1961 stipule littéralement: «Les soussignés s'engagent à détruire toutes les plantes de cocaïer qui poussent à l'état sauvage et à détruire les plantations illicites» (article 26). «La mastication de la feuille de coca doit être supprimée dans les vingt-cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord prévue à l'article 41, paragraphe 1» (article 49, 2e). La convention a été ratifiée à plusieurs reprises. En 2009, la Bolivie a été le premier pays à demander officiellement aux Nations Unies de retirer la feuille de coca de la liste des stupéfiants, suivie en 2023 par la Colombie.

Contre toute évidence scientifique, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (International Narcotics Control Board, INCB) a de nouveau classé la feuille de coca et la culture du cocaïer comme illégales dans son rapport du 5 mars dernier. Il appelle une nouvelle fois «la Bolivie et le Pérou à modifier leur législation nationale» afin d'interdire également «la mastication des feuilles de coca et la fabrication de thé».

Du 10 au 14 mars 2025, la Commission des stupéfiants des Nations unies (UN-Commission on Narcotic Drugs) s'est penchée à Vienne sur la Convention des Nations unies sur les stupéfiants. Parmi les nombreux points abordés figuraient la légalisation de la plante de coca et, par conséquent, la suppression des articles 26 et 49.2a. L'ONG Transform: Drug Policy Foundation a publié un premier communiqué sans mentionner de résultat concret. Cependant, compte tenu de la guerre contre la drogue menée par les États-Unis, il est peu probable qu'une avancée soit réalisée et qu'une erreur historique soit reconnue.

Josef Estermann, auteur régulier chez Infosperber, a vécu et travaillé pendant 17 ans au Pérou et en Bolivie.

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

2 Commentaires

@simone 25.04.2025 | 16h16

«Extrêmement intéressant. Merci.»

@stef 20.05.2025 | 14h27

«Cette information devrait être diffusée à très large échelle !»