Chronique / Les foldingues ne sont pas encore, merci la vie, en voie de complète disparition

Trois écrivains – Corinne Desarzens, Jean-Yves Dubath et Antonin Moeri – et deux artistes – Christine Sefolosha et Stéphane Zaech – illustrent la douce folie visionnaire opposée au formatage du grand hospice occidental. Autant de pistes à l’écart de la meute...

Les ahuris sublimes restent parmi nous, qui méritent notre reconnaissance de rétifs au formatage absolu. Révérence à Corinne la cinglée qui cisèle ses paroles d’or en soutien-gorge noir, à Jean-Yves Dubath fouinant avec un Roumain dans une déchetterie de la Riviera, où a Antonin Moeri dansant la gigue en veste de pyjama à l’asile psy des Gentianes. Avec un salamalec supplémentaire aux artistes Christine Sefolosha, pour ses paquebots-buildings engloutis, et à Stéphane Zaech parodiant les Ménines de Velasquez et les femmes de Picasso avec ses jeunes beautés à trois yeux ou sept bras propres à mieux enlacer le jeune homme timide...

De Dürrenmatt a Zouc, via Robert Walser

Devant le Conseil fédéral helvétique, en présence du grand dissident tchèque Vaclav Havel devenu président, Friedrich Dürrenmatt prononça en novembre 1990 un discours ahurissant dans lequel il comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont les prisonniers (nous tous, qui roulons en 4x4 ou en vélo électronique) seraient les gardiens. Scandale! Délire de vieux saltimbanque millionnaire! Un vrai maboul ce Dürrenmatt!

Tellement fou, n’est-ce pas, que La visite de la vieille dame continue de se jouer autour du monde, fabuleuse métaphore de la trahison des riches dont le cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambéty a tiré un film non moins mordant sous le titre d’Hyènes.

Or Dürrenmatt s’inscrit, sur le mythique chemin forestier de Guillaume Tell, dans la longue lignée des réfractaires au propre-en ordre, du poète névropathe Robert Walser à la candeur rouée, au génie du souterrain helvète que figura Ludwig Hohl dans son entresol genevois, en passant par Roorda l’ex-Batave humoriste et Zouc la sale gamine fauteuse de vérités trop humaines.

Déchets encombrants et trafics amoureux

La gestion des déchets se fait désormais sous contrôle strict en nos régions, où tout est trié et conditionné pour recyclage. La déchetterie des hauts de Montreux ferait rugir le jeune ferrailleur roumain Basile s’il rôdait encore en nos murs, mais il y a peu de chances. En revanche, il n’est pas exclu qu’on mette un jour la main sur Commerce de Jean-Yves Dubath sur les rayons de la ressourcerie du même lieu (juste sous l’autoroute, mais il vous faudra la carte magnétique d’accès) ou j’ai trouvé l’autre jour l’Anthologie de la poésie française de Gide en Pléiade.

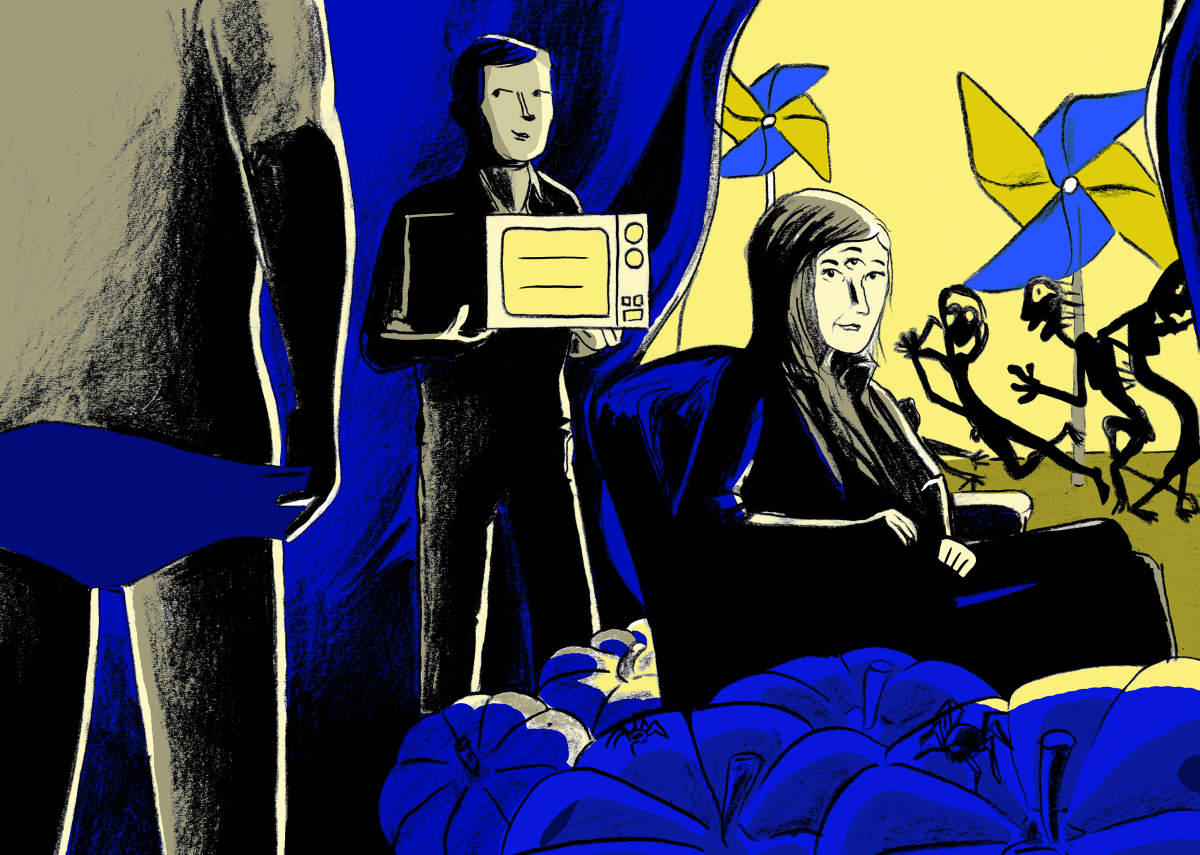

Donc ce Basile, une nuit de mai 2013, fourrageait dans un tas de déchets encombrants d’une rue de Montreux, repéré par un certain Julius, artiste spécialisé dans le dessin charnel de beaux sportifs et plus si affinités, taxé de «Leonor Fini helvète» et salivant plus ou moins à l’imagination de troubles rencontres nocturnes.

Or l’ombre en question ne donne pas dans ce genre de commerce, Basile n’étant attiré que par les téléviseurs et autres micro-ondes au rebut, séchoirs Stewi ou vieilles radios Telefunken à rafistoler, entre deux escales chez «ces dames». Moins fou que Basile tu meurs! Mais les fantasmes de Julius vont en faire un «enchanteur» de la brocante, un «croisé» de la route, voire un ange.

En ces temps de normalisation généralisée, le goût «différent» d’un esthète délicat du genre de Julius ne devrait pas poser le moindre problème, pensez: en Suisse où il y a même des Noirs ou des transgenres parmi nos élus! N’empêche: pas question pour Julius de demander à Basile de poser tout nu pour lui! Du moins le privilège lui est-il accordé de rendre service au jeune Roumain plus souvent qu’à son tour, avant divers prêts d’argent qui vont corser la relation.

Commerce est un petit roman d’amour proustien, qui joue sur le même écart culturel séparant le Narrareur de la Recherche du temps perdu et la charmante gigolote au prénom d’Albertine, sur le même auto-aveuglement de l’amoureux «utile», et sur le même vertigineux chagrin. Mais il y a plus: car ce «commerce» affectif se développe sur fond de déséquilibre économique européen, dont Jean-Yves Dubath tire une fable.

Pour s’attirer l’amitié virile de Basile, Julius imagine en effet, dans sa candeur, une sorte de PME ou de «joint-venture» à l’enseigne de laquelle Basile revendra dans son pays des tableautins peints par Julius, lequel a renoncé aux nus équivoques pour se lancer dans le paysage alpestre. De quoi faire rêver à la Suisse dans la lointaine Valachie roumaine: je peins des cascades et des chalets, tu les revends en Moldavie, à nous la gloire et les euros!

Cependant Basile, terre à terre, ne comprend rien à cette histoire de tableaux: il n’en a qu’à l’argent de Julius, qui raque et rêve! Et plus son généreux et naïf ami le régale, plus Basile râle, voyant en ce «riche» une incarnation de l’Occident pourri alors que lui incarne l’éternel «pauvre». Et de réclamer plus d’argent tout en vilipendant la Suisse où tout se paie! Et la douce dinguerie de Julius de bouter le feu à la folie meurtrière de Basile!

L’histoire de Commerce pourrait ne relever que d’un mini-polar romand, qui finit dans le sang comme on l’a deviné: fait divers sordide bon pour les tabloïds. Or Dubath, en écrivain retors, styliste raffiné captant tous les niveaux de langage, parvient à en faire à la fois un épisode d’amour empêché, dérisoire et déchirant, et le constat amer d’une fracture sociale et culturelle plus large et profonde.

Contre la folie ordinaire: l’irrécupérable beauté

La Suisse propre sur elle et bien ordonnée, terrienne d’origine et pragmatique de tradition, s’est toujours méfiée des artistes et des écrivains, ces «originaux». Deux grands créateurs du 20e siècle, l’écrivain Robert Walser et le peintre Louis Soutter, ont pourtant marqué la littérature européenne et les arts plastiques de leurs traces à la fois hagardes et incomparables, hors de tout académisme et à l’écart des modes – tous deux à la frontière de la norme sociale et de l’équilibre psychique.

Louis Soutter, Les P, 1927. © DR

Louis Soutter, Les P, 1927. © DR

Or ces deux génies singuliers ont fait des petits, si l’on ose dire, à la fois en littérature, avec un Jean-Marc Lovay, et dans les arts plastiques avec une flopée de peintres travaillant aux marges de la figuration, plus ou moins inspirés par ce qu’on dit les arts premiers ou l’art brut, en diverses mouvances «sauvages» fleurant parfois la mode.

A supposer qu’il y ait des passerelles entre fiction et réalité, je me suis amusé à imaginer la rencontre de Julius, le peintre de «tableautins alpestres» collaborant avec un lithographe de Villeneuve, et de Stéphane Zaech, dans le minuscule atelier du même bourg où celui-ci travaille à d’immenses toiles dont les dernières furent exposées dans une grande galerie chic proche de la Bahnhofstrasse de Zurich.

Demoiselles à trois yeux, nus masculins ou chastes alpages

Un épisode cocasse du roman de Dubath voit Julius utiliser l’ordinateur de son lithographe pour découvrir, via Google Earth, que le terrain de Roumanie orientale qu’il a financé, et sur lequel il espérait implanter une galerie d’art, abrite en réalité une COOP toute neuve, où ses œuvres auraient détoné autant que les demoiselles à trois yeux et cinq jambes de ce dingue de Zaech. Mais Basile a-t-il vu un seul tableau de sa vie? En tout cas on veut croire que l’art de Julius peignant des nus masculins ou de chastes alpages est aussi «authentique» que celui de Stéphane Zaech – tout étant dans le style et le grain de folie, n’est-ce pas?

Stéphane Zaech, Modèle des collines, 2011. © DR

Stéphane Zaech, Modèle des collines, 2011. © DR

A cet égard, le réalisme fantastique marquant les grands paysages de Stéphane Zaech, où l’on voit des jungles foisonnantes jouxter des monts enneigés à la manière chinoise, sur les hauts de Montreux, entre visions érotiques et figures peinturlurées de chefs indiens en costumes baroques, ne le cède en rien aux visions oniriques d’une Christine Sefolosha, notoire «outsider» saturant ses hautes feuilles de figures animales ou humaines en un bestiaire rappelant les murs de Lascaux ou les rêves éveillés de certains surréalistes, de Max Ernst à Leonor Fini – l’inspiratrice présumée de Julius.

Styles divers mais souche commune dans le tréfonds imaginaire suscitant de multiples poussées, et même jaillissement en beauté non formatée! Rappelez-vous le dernier tweet de Donald Trump en contemplant les navires de Christine Sefolosha reposant à jamais dans les profondeurs océanes.

Christine Sefolosha, Le hollandais volant, 2002. © DR

Christine Sefolosha, Le hollandais volant, 2002. © DR

Or lequel, de l’Ubu planétaire, et de l’artiste aux yeux fertiles, est le plus fou? Et quel est ce monde dément, dans lequel un Christ de Léonard se voit livré aux maquereaux du Marché?

Style couilles de velours et pyjama de sortie

«L’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l’infini», notait un jour Charles-Albert Cingria, autre grand siphonné de notre littérature, dont Corinne Desarzens est héritière à sa façon de grande perche penchée comme la tour de Pise par grand vent, amoureuse d’un peu tout: des épeires diadèmes et des courges, des hommes aux grands yeux doux et des pruneaux qu’ils ont dans leur sac, des sirènes d’Engadine et des aigles albanais ou des proverbes éthiopiens («quand les toiles d’araignées s’unissent, elles peuvent arrêter un lion») des glands de corbillards et du chapeau de l’agaric champêtre, enfin de tout ce qu’elle absorbe («je suis tout ce que je rencontre») et qu’elle transforme en phrases coulées et en mots.

Fontaine à jet continu, Corinne Desarzens vient de publier trois livres et sept autres sont prêts à bondir des soutes de l’antre veveysan de Michel Moret, mais le Saint-Siège conseille surtout ces jours, avec Le soutien-gorge noir constituant une belle histoire d’amour empêché entre une certaine Monique et un œnologue hongrois, les piécettes de Couilles de velours qu’on peut emporter partout comme un bréviaire.

Ainsi les yeux au ciel:

«Pendant des années, le soir, debout dans le jardin, j’ai regardé clignoter des avions. La nuit répandait son encre. C’était calme, là-haut. Par intermittences, les avions émettaient des signaux, lâchaient des giclées de jus de citron, avec nervosité, avec régularité, peut-être même avec détresse. Pas plus qu’aux nouvelles du matin – ces autres déflagrations – il était possible de répondre à ces signaux, engloutis un moment plus tard, ne laissant pas la plus légère traîne de lumière derrière eux, sinon désolations et regrets. Des orbites ne se croiseraient jamais. À qui ressemblait la femme à la place 47B? Et le passager du siège 23A? Et puis un jour, un jour en dépit de tout, contre toute attente, un jour prodigieux, la boîte retrouve son couvercle, et la pierre, s’emboîtant au millimètre près, sa moitié manquante».

Un «jour prodigieux», ç’aurait été celui où le jeune type peu remarquable à l’époque, promis à devenir plus tard l’homme en veste de pyjama, aurait fait LA rencontre de sa vie, comme on dit dans les feuilletons romantiques à succès à la Marc Musso ou à la Guillaume Levy, et là encore ce serait un artiste (mais il y en a donc plein dans ce qu’on croit un jardin peuplé de seuls nains!), un sculpteur au prénom de Niko exposant jusqu’à San Francisco – où peut-être il aura rencontré Christine Sefolosha et son grand fils Tabo fameux au tir au panier – qui l’aurait bassiné pour la lui faire raconter, cette rencontre d’entre les rencontres, et c’est ainsi que se lancerait la narration réellement frappadingue de L’homme en veste de pyjama, dernier roman d’Antonin Moeri qu’on n’insultera pas en le situant une fois de plus dans la filiation de Robert Walser (qu’il a d’ailleurs traduit) et de Ludwig Hohl ou Thomas Bernhard, même s’il trouve ici une nouvelle vigueur inventive et une façon inédite de pratiquer le roman à multiples miroirs construisant peu à peu ses personnages dans la durée du récit.

«L’infini à la portée des caniches»

La Suisse romande de ce récit (quelque part entre le bout et le bord du même lac, on pourrait dire Geneva International et Cully), s’étend à vrai dire sur l’espace virtuel de ce que Limonov appelait le grand hospice occidental, et là encore il va s’agir de folie ordinaire, détaillée par un présumé «homme sans qualités» peu fait pour la réussite sociale et vite fatigué au marathon de l’amour fou, dont on est prié de supposer qu’il l’a connu même si rien n’est tout à fait sûr dans cette remémoration du Big Bang amoureux dont Céline estimait qu’il se réduisait à «l’infini à la portée des caniches».

Pas loin d’un Michel Houellebecq ou d’un Philippe Muray dans le regard qu’il porte sur la société contemporaine, dont il recycle à sa manière l’omniprésente novlangue à base de positivité suave et de nivellement vertueux, Antonin Moeri pousse ici plus loin que dans ses livres précédents (nouvelles et romans) par le truchement d’une dramaturgie portée par la langue, laquelle mime l’omniprésente et gesticulante jactance constituant l’arrière-plan social du roman.

Dernier roman d’Antonin Moeri qu’on n’insultera pas en le situant une fois de plus dans la filiation de Robert Walser (qu’il a d’ailleurs traduit) et de Ludwig Hohl ou Thomas Bernhard. © DR

Dernier roman d’Antonin Moeri qu’on n’insultera pas en le situant une fois de plus dans la filiation de Robert Walser (qu’il a d’ailleurs traduit) et de Ludwig Hohl ou Thomas Bernhard. © DR

Guerre des sexes, comédie sociale investissant bientôt le monde de la Star Ac littéraire (car le futur homme à veste de pyjama griffonne sur des calepins autant qu’il zyeute), allers et retours de la mémoire qui invente en même temps qu’elle recycle, multiplication des conditionnels et des masques de rechange fusionnent en thèmes et variations au délire très contrôlé, et l’exorcisme se fait en beauté, une fois encore affaire de style, si débridé qu’il soit dans sa joyeuse et libératrice folie.

Jean-Yves Dubath. Commerce. Editions d’autre part, 124 p. 2017.

Christine Sefolosha. Timeless Wanderer. Genoud, 2015.

Stéphane Zaech, Loyola Peinture. art & fiction, 2000.

Corinne Desarzens. Le soutien-gorge noir. L’Aire, 2017; Couilles de velours. Editions d’autre part, 69p., 2017.

Antonin Moeri. L’homme en veste de pyjama. Bernard Campiche, 253p. 2017.

...qu’ont-ils en commun et qu’ont-ils à nous dire? Peut-être ce qu’on pourrait dire le Waldgang, ce chemin en forêt qui trace un réseau de sentiers entre passé et présent, villes et campagnes de cette Europe miniature que figure la Suisse. Des Grisons de Fleur Jaeggy au Jura de Zouc, ou du labyrinthe halluciné de Wölffli aux rhapsodies verbales de Peter Weber, une autre Suisse, tellurique et ingénue, sauvage et prodigue de poésie obscure ou fulgurante, ouvre des échappées à ce que Dürrenmatt disait, non sans provocation, notre prison sans barreaux…

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET

1 Commentaire

@stef 03.12.2017 | 15h32

«Joli »